本报记者 高璐璐 姜雨蒙

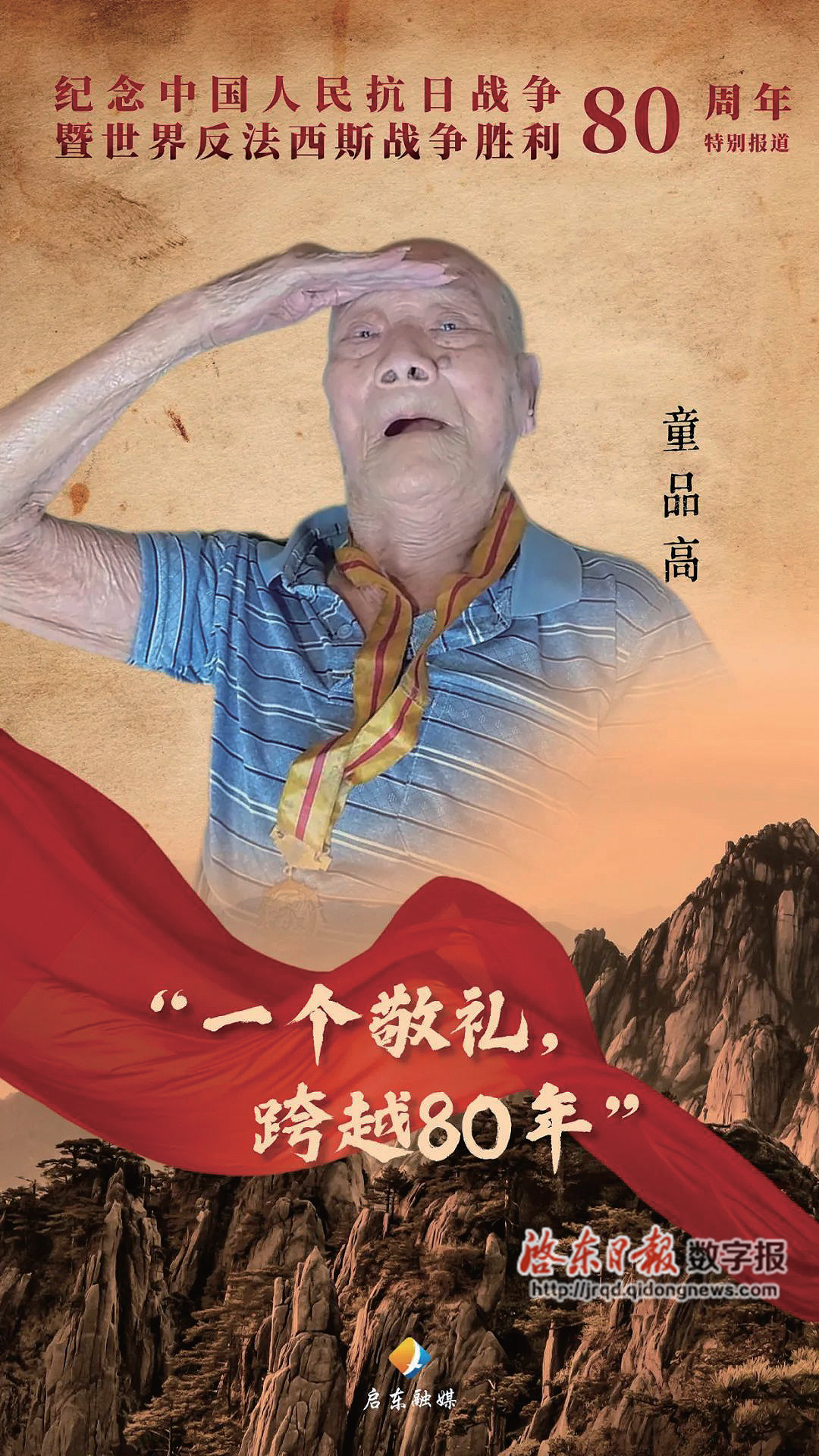

“敬礼!”东海镇锦绣村一间略显昏暗的平房内,躺在床上的百岁老兵童品高听到这两个熟悉的字,食指倏地紧贴眉梢,动作利索且标准。童品高近乎瘫痪的身躯已无法支撑他坐起,双腿因年前的车祸完全失去知觉,年轻岁月的记忆也已模糊……然而,老人那右手如同被注入一股力量——在这副“沉睡”的身躯里,记忆瞬间被唤醒,这个军礼便是八十余年岁月也不曾磨灭的军人烙印。

1943年6月,日伪军继“军事清乡”后,开始“政治清乡”,企图摧毁抗日政权。日伪以启东县为中心,集中优势兵力2500余人,大举分进合围,并加强对沿江地区的封锁和控制,实行强化“清乡”,想实现对广大农村的伪化统治。日伪还经常采取突然袭击的方法查找对比户口,讯问居民的家庭人口、姓名、性别、职业等。稍有出入,就会以所谓“新四军残余分子”的罪名,对百姓加以迫害。

海启县委充分发动群众,广泛开展游击战。烽烟笼罩,家乡危在旦夕,面对日寇和日伪军的残暴无度,彼时刚满18岁的童品高,没有过多的犹豫,也未曾考虑前路的艰险与生死,心中涌动着最朴素也最炽热的信念——上前线!保卫脚下的乡土!于是,童品高怀揣着那份“抗日救国”的赤诚与热血,同好友袁朝宗悄悄离开家乡,义无反顾地去了海门三厂,投身到新四军行列中。

“父亲和十多位战友干掉了哨兵,他第一个冲进了敌方据点中!”童品高的儿子童永新告诉记者,1943年的海门灵甸镇据点攻坚战是一场硬仗,灵甸镇据点高大坚固、易守难攻,敌军兵力众多且装备精良,就像毒瘤一样。

面对这块难啃的骨头,新四军部队领导运筹帷幄,经过反复缜密的侦察与部署,最终定下了奇袭的作战方案。此役大获全胜,一举端掉了敌人的重要据点,更生擒日伪军60余名,其中就包括作恶多端的日伪军队长沈超。“这场胜利,大大鼓舞了士气。” 童永新感慨道,“父亲在战火里飞快地成长起来,打鬼子的信念,越来越坚定!”

然而,战争的残酷远超想象。1944年中秋夜,童品高所在部队在南通金沙镇休整,连长敏锐地发觉部队西面有异动,便派童品高前往探查一番。童品高悄然潜行,眼前的景象却让年轻的血液瞬间凝固——部队竟已陷入日伪军的重围,敌人兵力远超我方,当时所见敌人足足有3000多挺机枪!

突围的号角在敌众我寡的绝境中吹响。枪弹如骤雨般倾泻,奋力向前冲锋的童品高身体猛地一震——一颗敌人的子弹狠狠撕开了他的右肩,另一颗则钻入左腰下方。剧痛如潮水般淹没了他,随后他便倒在了血泊之中。幸得战友冒死将他从鬼门关前抢回,然而这沉重的创伤,最终迫使他永远告别了前线。“在我小时候,父亲就常常向我讲述他的烽火岁月。”童永新告诉记者,那场金沙血战让童品高再也不能上阵杀敌,他为此感到遗憾。

一根拐杖,支撑起童品高负伤后的后半生;战争的烙印,则深深刻入他的躯体与记忆。那两颗深嵌体内、无法取出的冰冷子弹,不仅是金沙血战最残酷的见证,更是熔铸于童品高身躯的沉默勋章——藏着一位抗战老兵以血肉之躯承载烽火家国的永恒记忆。