本报记者 张媛媛 徐嘉晨 马嘉岑

实习生 宋佳凝

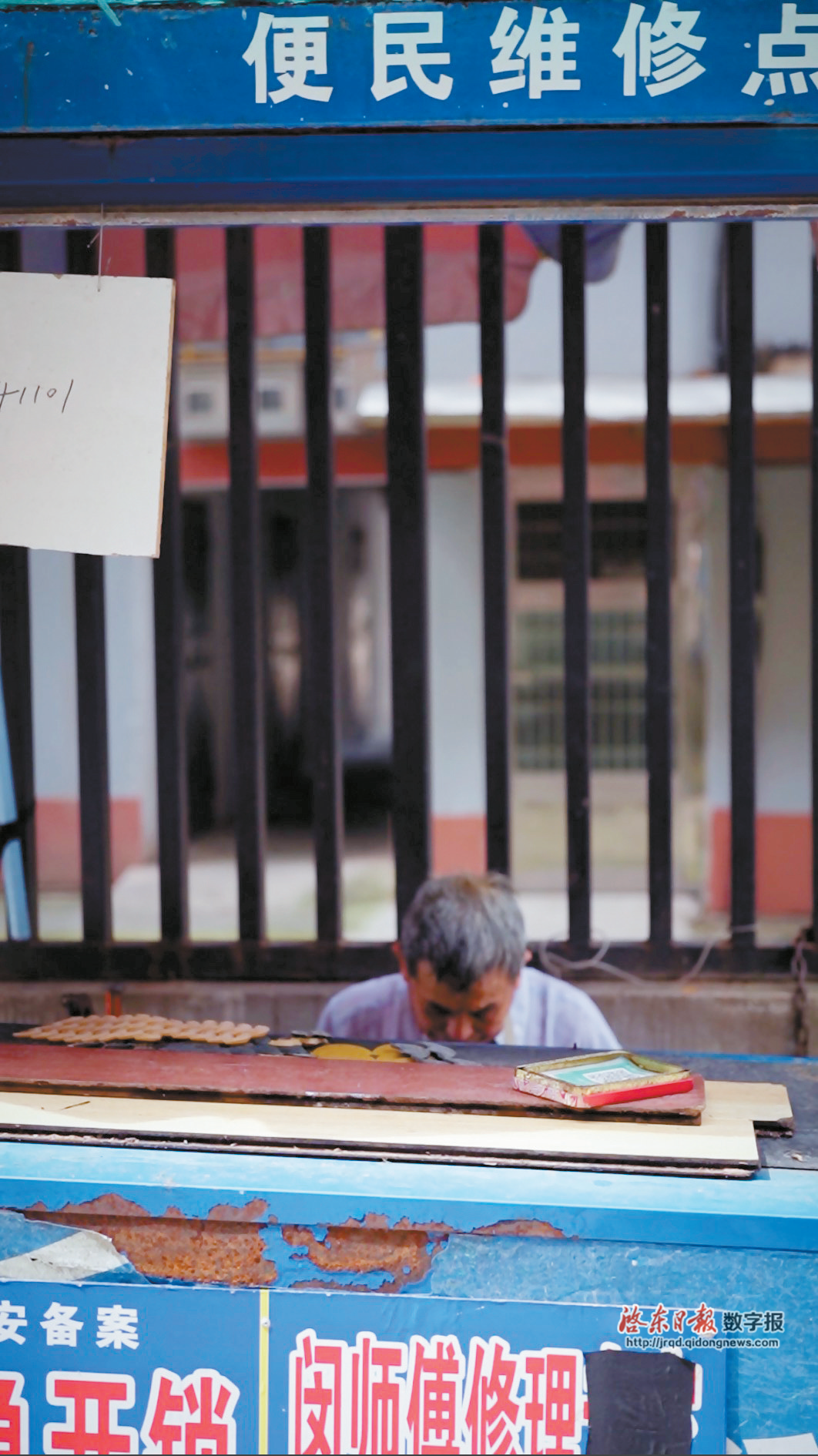

一砖一瓦,建高楼大厦;一针一线,添烟火气息。曾经修补行当是街头巷尾的热门行业,现如今,随着人们生活水平不断提高,很多生活用品都来不及用旧就已更新,却还有为数不多的手艺人坚守一份匠心,数十年如一日支起小修小补的摊位。83岁的闵祝周师傅便是其中的一位。

“闵师傅,那边两家店的快递,放您这儿,他们说一会儿就来取。”上午9时,快递小哥招呼着放下两个快递又匆忙离去,闵祝周的目光短暂地从修补的鞋跟上移开,应声道“好的,放这儿吧”。闵祝周笑道:“他们都知道我天天准点出摊,所以经常把快递寄放在我这儿。”

自上世纪80年代开始摆摊,闵祝周已经在汇龙镇连续出摊43年,之前在老的文化宫门口,后来搬到金珠巷至今已有18年。一年365天,闵祝周起码有350天出摊,每天工作10多个小时,风雨无阻。“我也不爱打牌,亲戚家请客吃饭我都不爱去,就喜欢在这儿守摊干活,手上有活干我精神更好。”

不过,闵祝周也表示,“现在年纪大了,家里人不放心,让我天黑了早点回家,下雨天就不要出摊。但是我觉得下小雨还是可以出摊的,我这儿不是有伞嘛!”

说话间,闵祝周将上好胶的凉鞋递给一旁的顾客,“瞧瞧,看不出来胶水印吧?”顾客笑道:“就放心你的手艺,哪怕上个胶也比别的地方牢靠。”闵祝周自豪地表示:“粗糙的活儿我干不出来,来我这儿修的鞋,我一定给做精细了,上胶水前我都给你把原来的胶用小锉刀清理了,再将两面打打毛,这样才粘得牢。”

家住南阳镇正义村的吴亚琴拿着双旧鞋慕名前来:“我们镇上也有修鞋的摊子,但听说这儿修得好,我特地跑过来的。老师傅,帮我看看这鞋好不好修?”闵祝周接过鞋子说:“我帮你上个针线,这样更结实,你放心,一点线头都看不出来。”

闵祝周20多岁时,开始跟着师父学修皮鞋的手艺,“那时候还是个新兴行当呢,一条街上打眼望过去,穿皮鞋的能有几个人?哪像现在条件好了,连拖鞋都穿皮拖鞋毛拖鞋了。”说起修鞋的价格,闵祝周笑道,“修鞋也涨价了,我最早时候只收5分钱,现在也涨到3块5块了。”边上的老主顾也笑道:“闵师傅太客气,每次我给个5块钱他还非得给我找零。”可闵祝周却说:“都是老主顾,说涨价我都不好意思张嘴。现在托政府的福,我们老两口又有养老金,还有失地农民补贴,日子过得去,这小生意也不为了挣多少,就是我自己放不下来。”

“看这新推车,是昨天我刚去城管部门换的。”闵祝周介绍,“前些年政府统一登记了,我们这些小修小补的工匠用上了这同款的小摊车,车子很结实,用了好多年。之前那辆不过就是坏了个轮子,这不,还给我换了辆新的。”

小锉刀、鞋撑、砂纸……闵祝周展示着自己的修补工具,并摊开自己粗糙的双手,“去年冬天,手上有一处破溃老是不得好,结痂了又破开,我不管它,还是天天干活,这不是也好了吗?”

在闵祝周的心里,手艺不仅是谋生的工具,更是一种情怀、一种坚守、一份责任,无论时代如何变化,他始终相信,生活总有缝缝补补,他的手艺能给人填补遗憾,为城市添一份暖意。