李素伯原名文达、又名绚,字素伯,别字质庵,上世纪二三十年代,致力于现代小品文创作与研究,出版《小品文研究》专著,开创了现代小品文研究的先河,成为我国小品文研究开拓者。

求学期间编撰《独赏集》

1908年,李素伯出生于海门长江边的中和镇。幼年丧父,加上江岸倒塌,母亲遂与李素伯兄弟俩人迁居于启东海复镇。十岁时,母亲去世,兄弟两人由海复镇姨母照顾生活。

童年生活的艰辛并没有浇灭李素伯求知的欲望,他先就读于海复镇初级小学,后进入垦牧高等小学。1923年9月,升入江苏省第一代用师范学校,后转入省立南通中学师范班。李素伯在通师期间,先后受业于当时有南通“四大才子”之称的顾怡生、徐益修、曹勋阁、顾贶予先生门下,“皆得亲炙而请益”,使他“略知学术途径”。

李素伯酷爱文学,对古典诗词刻苦钻研,有很深的功力,作过旧体诗词数百首。求学期间,他曾用2年多的时间,在读书之暇,精选了古今诗篇4000多首,装订成8册,分16卷,并作了序,“惟以自适其意”,以求“终身沾溉不尽”,命之为《独赏集》。可惜,未能付印,现已散失。4000多首诗分类整理,耗时两年,不是一项小工程,可以看得出李素伯好学上进的热情和治学严谨的态度。

此外,他对“五四”新文学作品和外国进步文学作品的研习,也下了很大的功夫。这为他以后对中国现代小品文的研究和创作打下了扎实的基础。

教育改革的先驱

1928年通师毕业后,李素伯一直从事教育事业,历任南通实验小学、南通乡村师范学校国文教师,后重回通师教授国文。他热爱教师岗位,勇于开拓,兢兢业业,是一位广受学子爱戴的好老师。

对待教学工作,李素伯勇于改革,讲求方法,注重思想品德。当时,正处于严重的“文化围剿”时期,全国均采用内容脱离现实,思想陈旧的“部颁通用教材”,李素伯敢于冒天下之大不韪,自编教材,自定教法,以进步思想教育学生。

据他的学生回忆,李素伯在语文教学的革新方面以教与学结合、读与写结合、课内与课外结合三方面尤为突出。教与学方面,李素伯以白话文为主自编教材,主张多读范文,注重教学方法,从教材实际出发多种运用,向学生推荐了朱自清的《荷塘月色》,鲁迅的《故乡》、《社戏》等一系列文学佳作。在读与写方面,李素伯注意精读文章的分析,培养学生认真读书、学会分析的好习惯,提高学生写作技巧,推崇鼓励式教学。在课内与课外的结合方面,素师为学生推荐不同类型的书刊、杂志,定期抽查读书笔记。

为鼓励学生大胆参加创作实践,同时也为当时正处在苦闷和彷徨中的广大青年指明前进的方向,李素伯在极其艰难的条件下,指导学生编辑出版文艺期刊《爝火》,帮助学生选题改稿,定期铅印出版。在当时守旧的学校环境下,出版这一具有探索和开辟新文学道路意义的刊物,其实是有很大阻力的,但李素伯坚持办刊以培养学生读写能力。

李素伯敢于在当时风雨如磐的日子里,在教室里大讲鲁迅的《纪念刘和珍君》、《为了忘却的纪念》等作品,足见李素伯的胆识和勇气。他在三十年代初期的语文教改,不是修修补补的改良主义,而是一种有远见卓识的顺乎潮流的全面性根本性的革新。

出版现代小品文研究专著

李素伯在文学创作和研究方面的成就,一直受到文学理论界的重视,其成就主要表现在小品文理论研究与创作上。

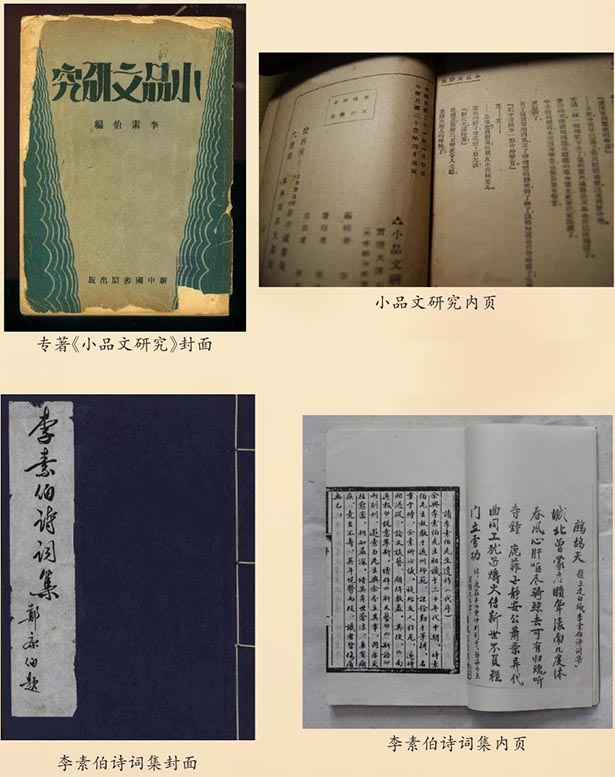

1932年1月,李素伯的《小品文研究》专著在上海出版。这本专著第一次较为全面、系统、深入地论述了“五四”以来小品文创作和研究的特点和成绩,并为此后的发展开拓了道路。该书意义非凡,外界评论很多,认为该书是“我国小品文研究的开辟草莱之作,其筚路蓝缕之功,泽及后世。”同时,认为李素伯在现代小品文研究中占有重要的地位,是小品文研究的开拓者。

李素伯在这本专著中,从“什么是小品文”、“中国现代小品文发达的原因”、“怎样做小品文”等方面论述了小品文的性质、意义,小品文同古代散文、外国文学的关系,小品文发展的背景与趋势,以及小品文写作的修养要点等有关问题。这是对“五四”以来小品文创作和研究的理论总结。另外,李素伯对鲁迅、冰心、周作人、朱自清、俞平伯等18位有代表性的重要作家进行了中肯而细致的评价,着重揭示了他们的创作特色与个人风格。

之所以能这么透彻地论小品文,是因为李素伯自己就是优秀的小品文作家,有深厚的学识、扎实的研究功力以及丰富的创作经验,所以在谈论小品文创作时,不少观点精辟深透,推动了小品文研究的开拓发展。

《小品文研究》以其开创性奠定了它在中国现代文学史上的地位,也使李素伯蜚声文坛。因该书受到读者广泛欢迎,于1934年再版,1996年江苏教育出版社重排发行。

重来濠上

一

绿槐高柳乱鸣蝉,濠上重来恰十年。

握手肺肝清若雪,惊心岁月渺如烟。

旧盥绰约山光迥,昔梦依稀塔影圆。

更踏念周亭畔路,花犹灼灼叶田田。

余于民十二入校修学,十六年离校。今复重来,其间相距恰为十年。风景不殊,师辈健在,握手言欢,乐也可知,徒有慨与岁月之骎骎耳。

二

海宁修水不相接,怅望风流意有如。

元曲殷文成绝学,银钩铁画自名家。

儒冠斯世原堪溺,士气于今亦可嗟。

积习难删财力薄,空惭巧慧病烟霞。

海宁王国维(静庵),修水陈衡恪(师曾)两先生曾先后掌教母校。王先生于元曲及殷墟文之研究开现代之新学风;陈先生精绘事,著《文人画之研究》小书。惜王先生于民十六革命军北伐时忧谗畏讥,自投昆明湖,陈先生亦于癸亥之秋奔母丧金陵遘疾卒,中道殂谢,未竟所诣。予生也晚,于二先生未能亲炙,而固心向往之。窃思继轨前行,但苦学无根底,才力过差,抑亦徒有斯志耳。

三

寿松堂上坐人豪,下邑经营亦善刀。

策上米盐忧夫尽,望穷山海仰弥高。

文遗九录言何补,校有千龄今始朝。

亡后图存唯教育,鸡鸣风雨思滔滔。

啬公曾有“亡后图存唯恃教育”之语,今国难日亟。上无教,下无学,丧无日矣,盖至今日而益觉其言之可念焉。

一身正气支持革命

在李素伯的专著及所作诗文中,可以看到,他不但是一个饱读诗书、才华横溢的学者,更是一个充满正气、有着担当的热血志士。

李素伯的哥哥李文奎是共产党员,参加过在海复地区的地下斗争,党组织被破坏后才停止活动。这对李素伯带来显著的影响。读书期间,他阅读了大量进步书籍,思想觉悟提高很快。他在《自己的话》中说:“如今这大动乱的时代,我们不仅是能愤激,而且要抗争;不仅要有革命的精神,而且要有用于临阵的战士。”

1933年,李素伯重返母校执教后,思想又大有进步。他与青年共产党员顾民元、吴天石等往来甚密,并写了不少诗歌、散文,抨击反动统治,并积极支持革命的学生运动。1933年深秋,通师三个同学一个工友一夜间横遭逮捕,地下党组织被破坏,学校中深深地笼罩着白色恐怖,李素伯愤然在寝室门上贴出:“方丈前头挂草鞋,流行坎止任安排。老僧脚底从来阔,未必骷髅就此埋”的诗,以表示自己的愤懑和抗争。

1935年冬,在党的领导下,北平爆发了“一二·九”学生运动。12月中旬,南通学生为声援北平学生的救亡行动,也纷纷上街游行示威。李素伯当时已经有病,身体羸弱,可是他仍毅然加入学生行列,以实际行动表示对爱国学生的坚决支持,充分体现了知识分子的铮铮铁骨。

1937年3月2日,李素伯因病去世,年仅三十,让人十分痛惜,后葬于海复镇。

(启东市档案局供稿)