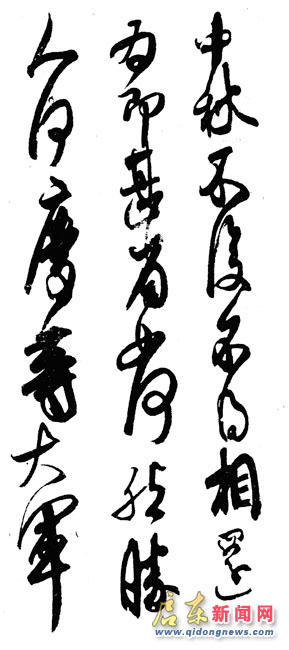

一千年来,乾隆“三希堂”三希之一的《中秋帖》(右图)一直“挂在”王献之名下。王献之如看到此帖,想必是不认这个账的。为何?这明明是米芾拿自己的孩子冒名顶替,一个玩笑而已。再说,此帖的文字也根本就不通。此帖写的是:“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军”。无法标点,无法释读嘛!

话说在庐州无为州治有一宝晋斋,有很多晋人法书碑刻函壁间。此斋为宋代大书家米芾所建。《宝晋斋法帖》本有一王献之的《十二月帖》,是米芾家藏。《十二月帖》的文字是这样的:“十二月割至不中秋不复不得相未复还恸理反即甚省如何然胜人何庆等大军”。此帖文字也不通。如把两帖相比较,发觉《中秋帖》是节临且意临《十二月帖》的。《十二月帖》中的“十二月割至不”“未复”“恸理”这十个字未临,“反”因草书形近“为”还被误临成“为”字。

那么《十二月帖》为什么文字也不通呢?据明代董其昌考证,《十二月帖》与宋太宗淳化年间的《淳化阁帖》中王献之的《庆至帖》原为一帖,后被割裂。100年前,敦煌莫高窟藏经洞遭遇斯坦因等国外探险家一次次狂盗之后,那些劫余的文书在押往北京的过程中又被雁过拔毛,有人把剩下的一撕为二,以充抵数字。《十二月帖》被割裂的原因是否与此相仿佛,我不得而知。

撇开这些不谈,仅就《中秋帖》的艺术高度而言,此帖确实当得起“神韵独超,天姿特秀”这样的评语。连绵不断中又时起跌宕,丰润圆熟与血肉丰满,较之《十二月帖》的清朗洒脱之美,似乎更能打动人。完全可说是临王献之而胜过王献之。这可能也是该帖“惹得纷纷说到今”的一个原因。

这一千古“玩笑”的可笑之处不在于米芾开的这一玩笑本身,而在于尽管早就有人指出《中秋帖》是米芾意临节临《十二月帖》之作,而且三十二个字中就有十个字被删,章法也大变,但著作权却一直挂在王献之的名下。这在书法史上,成了一个特例。更可笑的是,一千年来,有不少理论家,明知其是米氏临作,却还是煞有介事地以此为王献之“大做文章”。我们祖先“执着的学术精神”真够让人莫名惊诧的了。

也许,“三希”之一就是“三希”之一,皇帝定了调,便“假作真时真亦假,无为有时有亦无”。这样的“国粹”,我们不仅传承了下来,而且还有发扬光大的趋势。这些,真足可让现在的我们像看待长城一样,倍感自豪啊!