本报记者 王天威

9月7日午夜至8日凌晨,天宇上演了一次壮观的月全食,这轮高悬于深邃夜空的月亮因其月食时的颜色暗红而被人们称为“血月”。为捕捉月全食完整过程和“血月”,我市资深天文爱好者彭燕巍一早就在协兴港附近的拍摄点蹲守,从9月7日23时28分月食开始,到8日凌晨4时55分结束,记录下这壮阔的天文景象。

对于52岁的彭燕巍来说,拿着“长枪短炮”对准星空,探索宇宙,已融入生活。他与星空的故事要追溯到40年前。1986年,彭燕巍12岁,那年哈雷彗星回归地球,在它离地球最近的时候,很多人举着望远镜观测。上世纪八十年代,国内科学探索类尤其是天文观测特别流行,刚上初中的他特地订阅了《天文爱好者》杂志,爱好天文的种子就这样在一位少年心中种下。

彭燕巍告诉记者,少年时期的他只是一个对天文有着懵懂兴趣的孩子,直到进入青年阶段,他才真正“入坑”天文。在彭燕巍的记忆中,1998年,他第一次拥有了一台60毫米口径的折射望远镜,也第一次在望远镜里见到了壮阔的银河以及更多更遥远的星系。

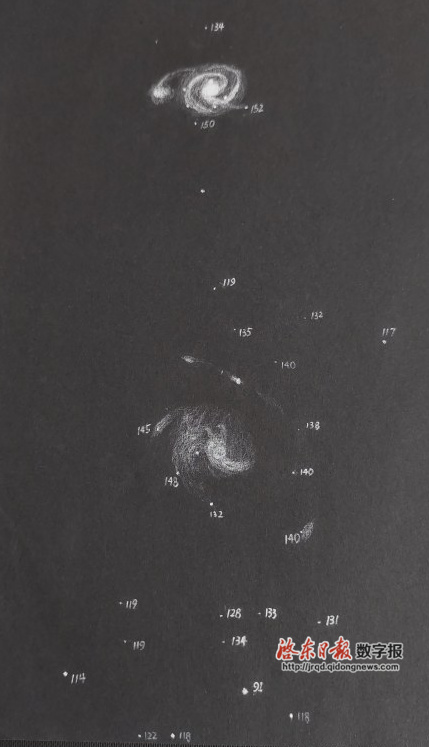

放到2025年的今天,当初那台天文望远镜或许连入门都不够格,但就是靠着这台简陋的设备,彭燕巍亲眼观测到了绝大部分的梅西耶天体,并手绘了200多个深空天体目标。“看,这是M42猎户座大星云、这是玫瑰星云,这是春天最美的观测目标马卡良星系链……通过观测,我们可以看到如NGC4402、NGC4438、NGC4435等星系,它们排列在不同的方位,我都一一画了下来。”彭燕巍指着手绘本上的各种星体如数家珍。

从少年时期对宇宙充满好奇到青年时期心怀宇宙,如今彭燕巍已是年过半百的中年大叔,当初的60毫米望远镜也早已鸟枪换炮,换成了300多毫米的大口径天文望远镜。然而,随着城市发展,夜空不再漆黑,光污染也给“追星人”带来了不小的困扰。

彭燕巍说,哪里最黑、哪里天晴,哪里的观测条件就较好,深山老林、戈壁荒漠是他和同伴最常去的地方,盐城的野鹿荡、安徽大别山区都留下了他观星的脚印。2023年,他甚至带着观测设备自驾8000公里,跑去敦煌戈壁进行观测拍摄。

星空带给人的意义到底是什么?宇宙浩渺,个人不过是其中的一粒尘埃。每当彭燕巍在漫天繁星下,观测遥远的天体时,他总感叹人生的渺小。“追逐星空的意义,可以帮助我们认识自身所处的位置。”从事天文目视观察和高倍行星摄影20余年,他的作品曾在2005年北京天文馆天文摄影比赛中获得行星组、月亮组两个一等奖,文章与摄影作品多次刊登在《中国国家天文》及《天文爱好者》杂志。他告诉记者,国内天文科普类书籍大多是翻译自国外,他目前正在撰写《星系观测指南》,希望能为国内天文科普贡献一份力量。

当被问及,普通人想看神奇天象,想追逐星空需要准备些什么。彭燕巍笑着说:“或许望远镜是最不重要的设备。赤道仪用来克服地球自转紧跟住观测目标。如果拍摄的话需要相机、导星、滤镜,长时间拍摄甚至还会需要用上克服热噪点的冷冻相机。”但彭燕巍也希望,更多的青少年可以从一台双筒望远镜或者几百元的入门级天文望远镜开启观测,“当你抬头仰望星空的那一刻起,说不定就种下了热爱的种子呢!”

“血月”,摄于2025年9月8日

“木星”,摄于2022年8月2日

彭燕巍手绘星体

启东黑沙滩观星(彭燕巍,右一)

武夷山观星

祁连山观星