本报记者 施盛夏 袁竞

实习生 张宸杰

“那时候的日子,苦啊……”97岁的抗战老兵陈素文摩挲着一本泛黄的相册,一张张黑白照片中,身着军装的年轻人脸庞稚嫩,眼神却无比坚毅。“这是抗战时期的,这是在朝鲜战场……”老人布满皱纹的手指在照片上划过,那些尘封的烽火岁月,随着翻动的相册渐渐鲜活起来。

1945年初,日伪军经常下乡扫荡,围剿新四军、游击队及民兵组织,加之盗贼横行,社会不宁。此时,陈素文正在上中学,因学校受日伪控制,当校长得知陈素文的堂兄参加新四军后,遂以欠缴费用为由,将他劝退回家。

1945年5月,陈素文受堂兄影响和同学号召,瞒着家人偷偷从家里跑出来,毅然加入新四军文工队,后并入东南警卫团。此后,陈素文被调至新四军一师电讯班学习报务,从此开始了18年的军事通信工作。

报务员虽然不用上阵杀敌,但在没有硝烟的战场上,电报是传递情报、服务部队作战的重要桥梁,陈素文深感责任重大。“刚开始我技术差,不能胜任前方电台的工作需要。但是我不服输!”陈素文回忆,当时他日夜苦练,练手法、背密码,手指也磨出血泡、练出老茧,最终成为电台中少有的收发报好手,更肩负起培训新人的重任,兼任几十个报务员的业余教练。

1947年9月,陈素文加入中国共产党,1950年10月,他奔赴朝鲜战场抗美援朝,先后任中国人民志愿军第九兵团电台报务员、报务主任、电台台长等职。在冰天雪地的长津湖畔,他带领的通讯小组始终保持着电波的畅通。“一封电报,可能决定一场战斗的胜负,也关系着万千战友的生死!”

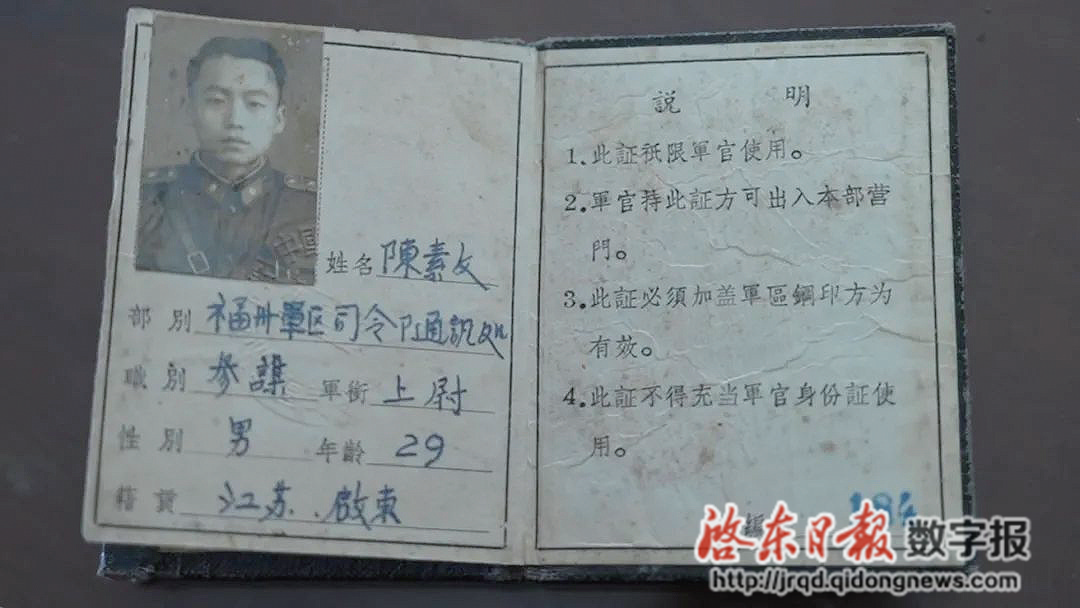

谈起自己的报务技能,陈素文语气中满是骄傲,从朝鲜回国后,他曾调任福州军区报务员尖子人员集训队领队兼教练,参加华沙条约组织的国际无线电快速收发报竞赛,以及解放军总参谋部组织的选拔赛,屡创佳绩。

“父亲总会和我们提起战场上的故事。”儿子陈骏说,“那时候,他们开车行进在山路上,经常会遇上翻车的情况,父亲眼睁睁地看着与自己并肩作战的战友们受重伤,甚至牺牲。”每当提起那些永远留在战场上的战友,这位历经战火洗礼的老兵总会红了眼眶。

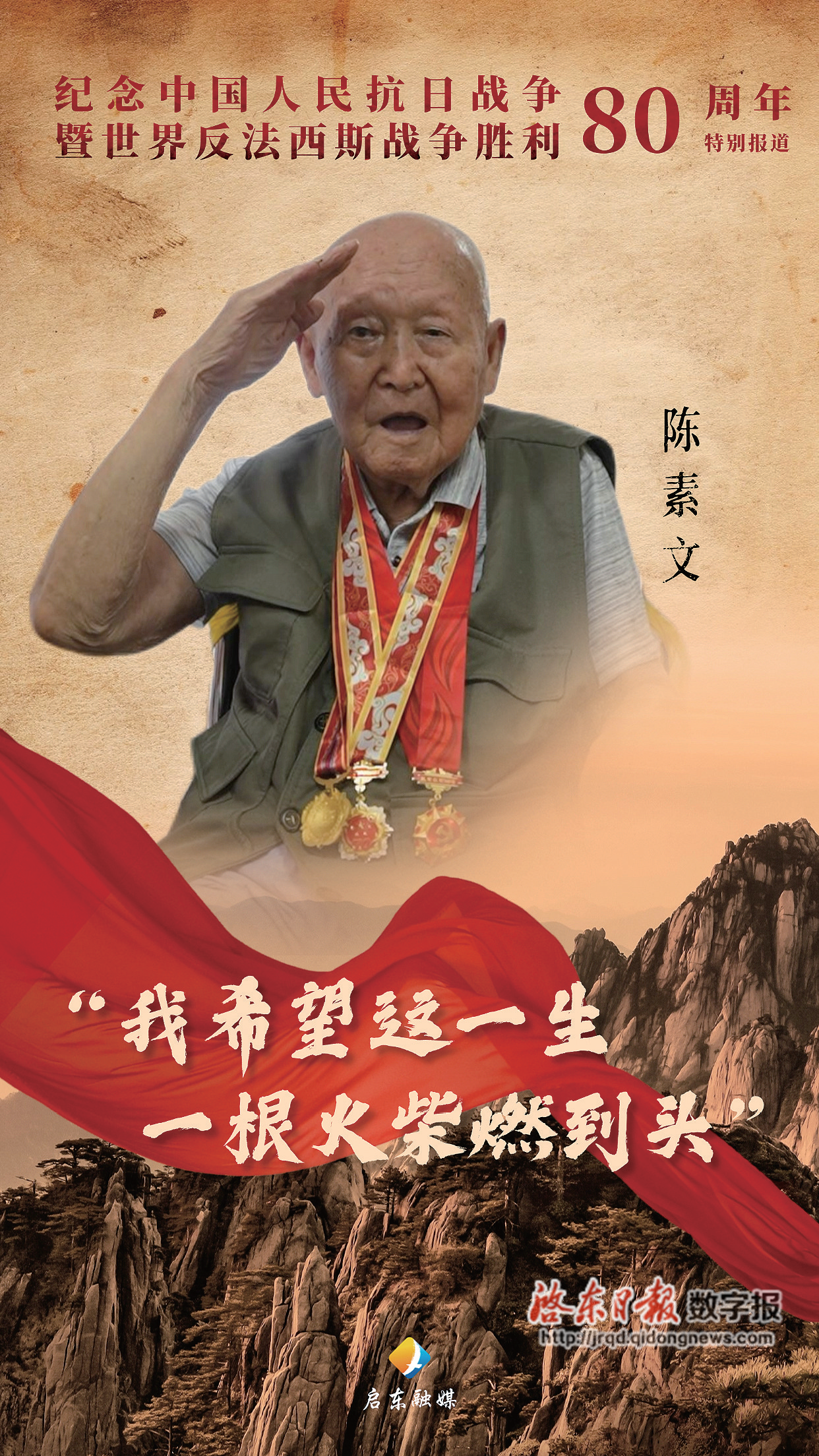

战场的硝烟散去,但陈素文心中的那团火从未熄灭。在个人履历表上,陈素文这样写道:“我希望在有生之年生生不息,一根火柴燃到头,不辜负生我养我的父母,不辜负培养我的党组织……”