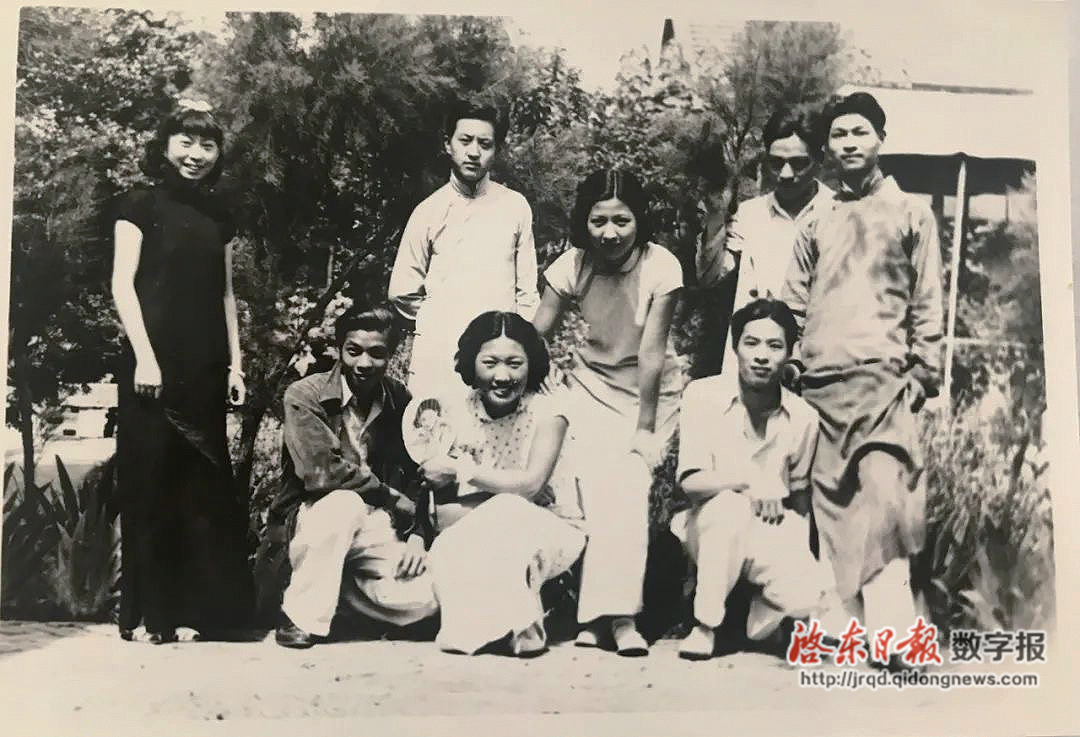

前排(蹲)右一 陈九

■人物简介

陈九(1916~1943),原名陈肇祖,出生于现启东市吕四港镇,木刻版画家、中国新兴木刻先驱。他以刻刀为枪,创作多幅催人奋进的抗日版画,代表作《光荣的战绩》现收藏于中国美术博物馆。其作品中的血性与呐喊是启东版画“以刀为笔”的精神源头,见证着艺术在民族存亡之际的信仰力量。

从吕四走出来的刻刀战士

1916年,陈九出生于现启东市吕四港镇,这片江海交汇之地孕育了他对家国最朴素的情感。

1934年,陈九赴上海新华艺术专科学校求学。彼时,鲁迅倡导的“中国新兴木刻运动”正席卷上海。鲁迅视木刻版画为“好的大众的艺术”,坚信“当革命时,版画之用最广”。这一理念深刻影响了陈九,他顿悟:刻刀不仅是描摹生活的工具,更是刺破时代黑暗的利刃。

1937年8月13日,上海在日寇炮火中沦陷。目睹山河破碎,陈九多次与同窗挚友彦涵(后为中国版画家协会副主席)长谈,欲弃笔从戎。最终,彦涵奔赴延安,而陈九则选择在国统区以另一种方式战斗:以刻刀为枪,投身到文艺抗战的洪流之中。

以刻刀为枪 文艺抗战

正如彭德怀所言:“一张木刻传单抵得上一挺机枪。”版画以其强烈的视觉冲击力和易于传播的特点,成为鼓舞军民斗志的重要力量。

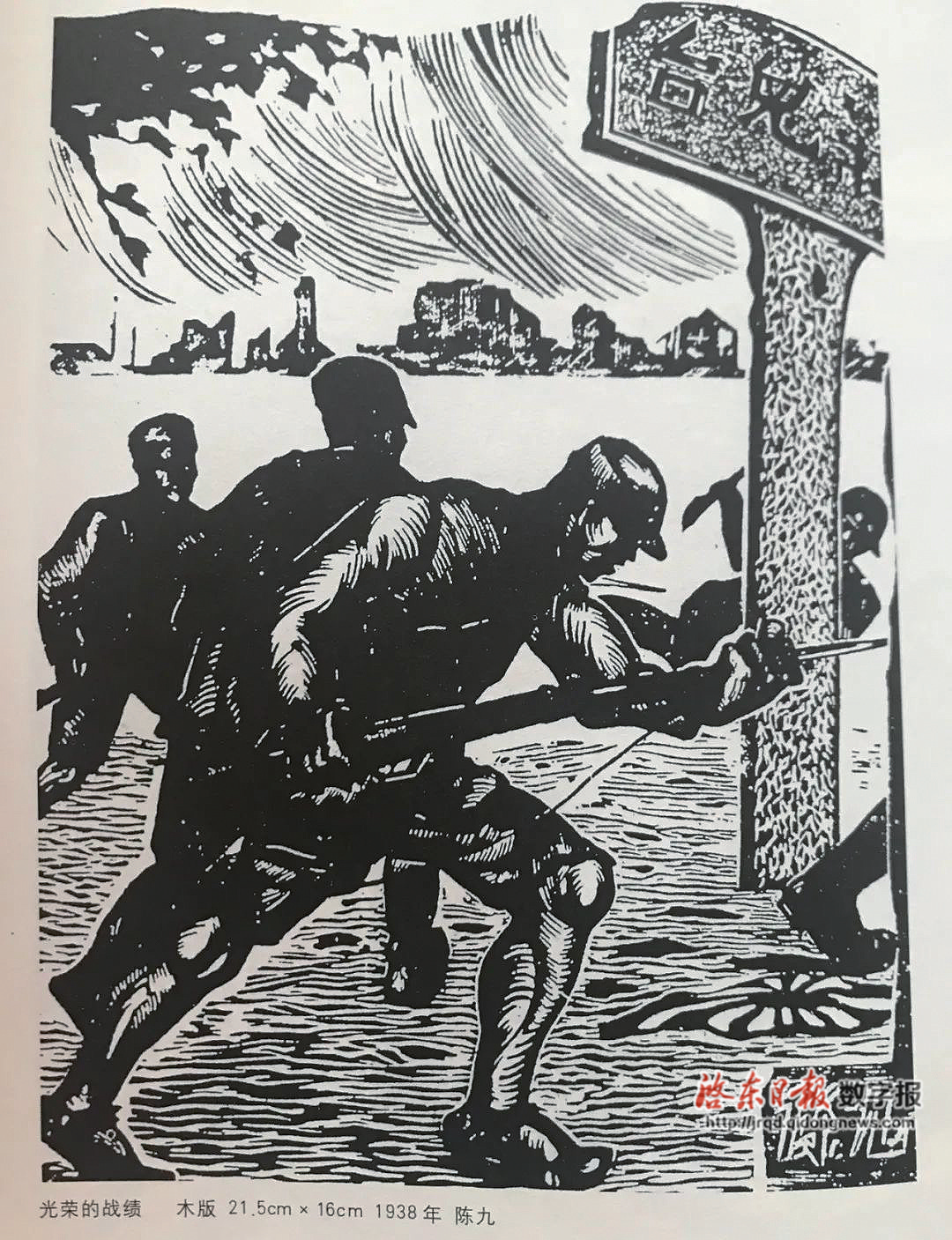

1938年春,台儿庄大捷的消息振奋全国,无数将士用生命铸就的光荣战绩,点燃了陈九的创作激情。他迅速刻就代表作《光荣的战绩》(又名《血战台儿庄》),发表于《全国抗战版画第一辑》。画面描绘了中国军人浴血肉搏的场景,刀法粗犷却饱含深情,极大鼓舞了千万军民。

随着战局恶化,武汉成为战时文化中心。马达、陈九等一批木刻青年相继来到武汉,成立了中国新兴木刻第一个全国性组织——中华全国木刻界抗敌协会,陈九担任常务理事,负责协会的组织和出版工作。

武汉告急后,陈九怀揣刻刀与木版奔赴延安。1939年初,他考入鲁迅艺术学院美术系木刻研究班,在鲁艺进步思想和木刻大家的熏陶下,他逐渐褪去技法上的西化倾向,淬炼出新鲜活泼、明朗朴实、催人奋进的“延安学派”风格,热情讴歌边区新生活与敌后军民英雄事迹。

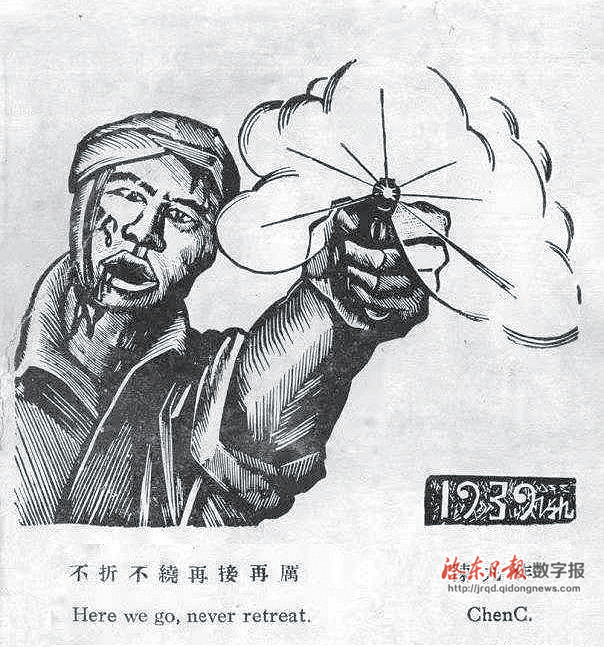

1939年7月,陈九随鲁艺师生挺进敌后,在晋察冀边区阜平参与创建华北联大。他们把树林当教室,背包作板凳,在反“扫荡”的硝烟中学习、成长、战斗。这期间,《不折不挠再接再厉》《保卫晋察冀》《女自卫军》《二虎回家》《共同抗日》等一系列反映敌后军民生活与斗争的版画相继诞生。1942年,陈九创作的木刻《运输队》荣获边区文联鲁迅文艺奖。他创作的“与敌伪作斗争”招贴画广泛印发至各村,宣传效果显著。

1942年,陈九调任晋察冀军区抗敌剧社美术组组长。1943年秋,日寇10万兵力对晋察冀边区发动空前残酷的“扫荡”。12月1日,抗敌剧社遭到敌人奔袭,年仅27岁的陈九不幸被俘,最终壮烈牺牲。《晋察冀革命文化艺术人物志》一书中“被捕,至死不屈,英勇牺牲”的寥寥数语,诠释了他生命最后大无畏的英雄气概。

刻痕不灭薪火相传

陈九虽长眠异乡,但他刻刀下的精神烽火,却在家乡的土地上继续燃烧。

1959年,受新兴木刻运动感召,启东“木屑花”业余木刻小组成立,成为新中国最早的群众木刻组织之一。薪火传递,1985年4月4日,中国第一个版画院——启东版画院在陈九的故乡成立。先驱播下的种子,历经岁月,终破土成林。

2021年,建党百年之际,年逾八旬的启东版画院前院长、著名版画家丁立松收到《不屈的木刻刀——记版画家陈九》一文,多方查证史料,竭力还原出陈九璀璨而短暂的一生,再现了陈九与启东的深厚渊源。“陈九先生作为启东第一位投身革命的木刻家,他的名字早已与启东这片土地紧密相连,更是启东版画家们心中一座不朽的丰碑。”南通市美术家协会副主席、启东版画院原院长朱建辉感慨道。

四十载光阴荏苒,启东版画院已成为启东乃至全国一张靓丽的文化名片。一代代启东版画家始终铭记先驱遗风,创作出大量个性鲜明、技艺精湛、内涵深厚的精品。

版画前辈吴俊发曾高度评价:“启东版画家们,仍然继续发扬艰苦奋斗的创业精神。年轻的一代如同接力棒似地在艺术实践上,不停顿地进行新的探索……成绩斐然,版苑殊风流,光耀艺坛。”这赞誉,既是对后来者的肯定,更是对先驱陈九在天之灵最深切的告慰。

八十载光阴,战争的硝烟早已远去,但英雄的精神历久弥新。值此中国人民抗日战争胜利80周年之际,回望峥嵘岁月,陈九的“刻刀为枪”是文化血脉的坚守,更是艺术在民族危亡之际承载的悲壮与崇高。今日的启东版画,刀锋流转间承续的,正是这份用刻刀承载道义、以艺术守护家国的永恒担当。让我们在每一道刻痕中铭记来路,于每一次拓印间照亮前程。

(本报记者 顾晓晓 沈凡杰)

陈九 《光荣的战绩》

陈九 《不折不扣再接再厉》