本报记者 龚圣云 袁竞

通讯员 季丽英

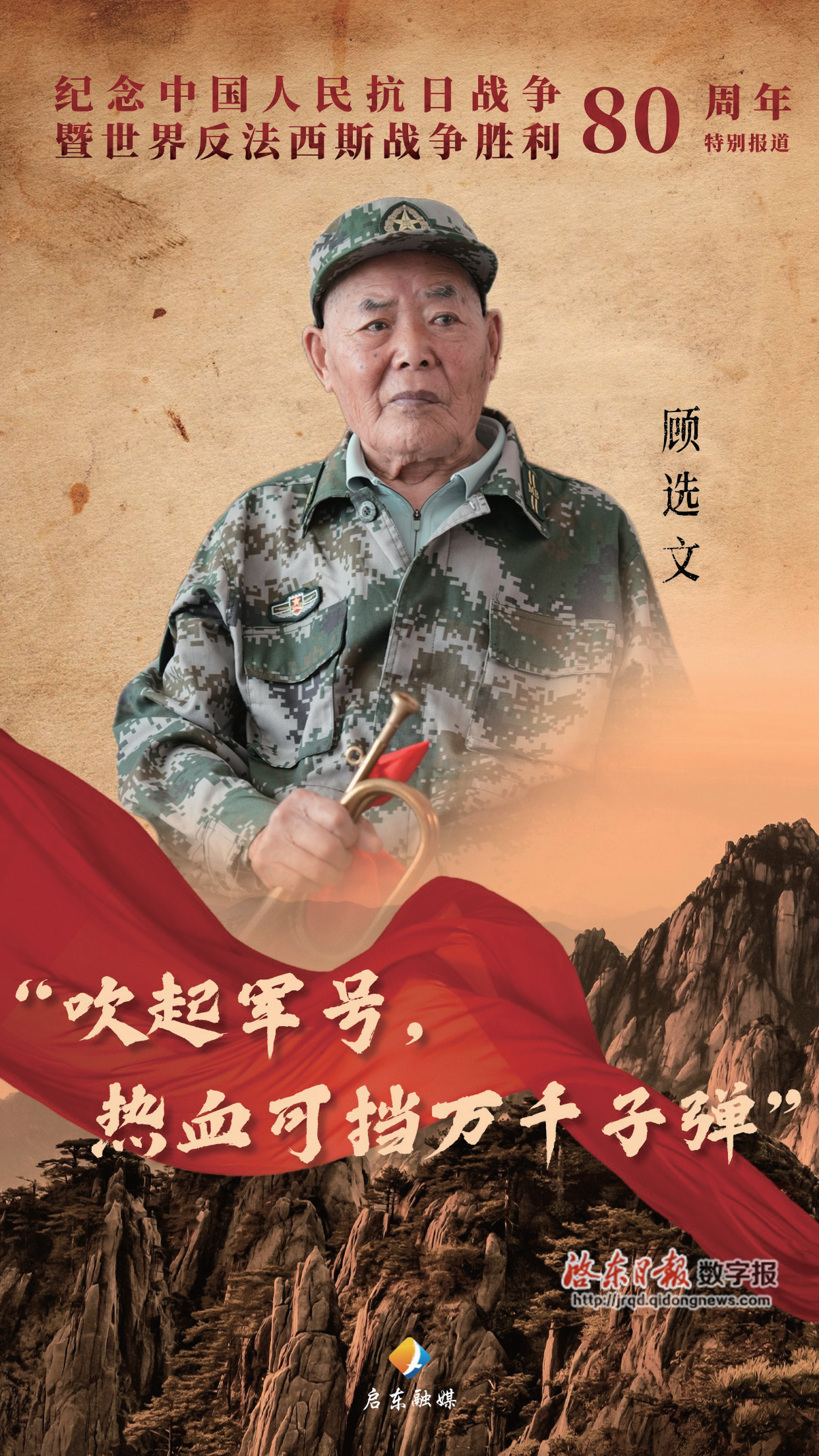

夏日午后,我们走进东海镇丰盛村顾选文的家中,今年94岁高龄的抗战老兵顾选文早已在此等候,得知我们前来,这位老人特意身着军装,安静地坐着。引人注目的是,在他身侧触手可及的地方,端正地摆放着一把军号。历史,正透着这位老人深邃的眼神,向我们缓缓展开。

“为什么要参军?”“哪场战役让你印象最深?”……由于前些年中风,顾选文已不能清楚讲述当年战斗的场景,但他眼中早已噙满泪水。顾选文的小儿子顾卫东一直陪伴在侧,眼神里满是对父亲的敬意,“父亲的故事,就是我们家的‘传家宝’,我们从小听到大,每个细节都刻在心里。”

顾选文的参军故事,要从他14岁讲起。

顾选文于1932年3月出生在东海镇丰盛村(昔日的大丰乡爱丰村)一个贫苦的农民家庭。“父亲13岁那年,祖母病逝,孤苦的父亲在饥寒中明白参军是穷人翻身、改变命运的重要途径。”顾卫东告诉记者,1945年2月,14岁的父亲揣着半块冻硬的窝头,找到新四军苏中军区第九军分区东南警卫团启东游击营,决心参军报国。

顾选文当时十分瘦小,个头刚过枪托。时任东南警卫团团长的曹持衡初见时,以“你年纪尚幼,身体条件不足”为由婉拒。但顾选文在营部外站了三天三夜,冻裂的嘴唇反复念叨“我能行,我不怕死”。他的热切和执着最终打动了曹团长,曹团长破例收下这个“小不点”。顾选文穿上那身没有领章帽徽的旧军装时,稚嫩的脸庞写满了刚毅。

“父亲幼时由于个子瘦小,具备极高的隐蔽性,不易被敌人察觉,所以他一参军便被委以重任,担任风险极高的侦察通讯员。”顾卫东缓缓道来,“父亲经历过抗战,当年打了不少仗,他一辈子也忘不掉。”

顾卫东从父亲口中了解到,当年日寇侵占启东后,盗贼四起,乱象丛生,日伪军经常清乡扫荡、掳掠抢劫,加上杂牌军的崛起,无限制地敲诈勒索。在顾选文打蚌壳镇的时候,日寇抓人、杀人属于平常事,导致蚌壳镇交通断绝,商品奇缺,市面萧条。

“1945年,父亲和他当时的战友一起前往南阳镇武陵村的某据点侦察日伪军,不幸被日伪军发现。日伪军把父亲和他战友用浸水的麻绳捆绑在树上,但不管日伪军如何进行残酷盘问,父亲硬是没松口。幸运的是,后来日伪军遭到其他小分队的袭击,他们无暇顾及父亲和他的战友。趁日伪军不在的间隙,父亲和他的战友抓紧时间,相互用牙齿把麻绳咬断,这才得以逃生,捡回一命。”经过战火淬炼,顾选文迅速从一名新兵成长为能够独当一面的战士。

敢拼敢干、一往无前,是顾选文对14岁的自己的评价。

1945年8月,日本投降消息传来,顾选文猛地拿出军号,用尽全身力气吹出一声声带着血泪与狂喜的号声。此刻,这不是冲锋的命令,而是胜利的宣言。“父亲每每和我们说起这段历史时,总会哽咽。”顾卫东回忆,“父亲教导我们,必须铭记历史、吾辈自强!”

“滴滴答,滴滴答……”在我们与顾卫东谈话之际,一声声不似当年嘹亮的军号声响起,带着岁月的喑哑与气息的短促,却蕴含着一种无法言喻的力量。顾选文用枯瘦的双手颤抖地拿起身旁这把军号,仿佛带着我们回到了当年硝烟弥漫的战场。

在战争中成长起来的顾选文始终有着坚如磐石的信仰。1947年夏天,顾选文前往抗大九分校学习被誉为“战争之魂”的军号吹奏技艺,之后成了一名司号员。“吹起军号,热血可挡万千子弹。”顾选文这股把生死置之度外的劲儿,比子弹更有穿透力。

当顾选文所在的部队光荣编入华东野战军之后,他毅然决然地投身到了更加波澜壮阔的战场之中:1948年11月,他参加了震惊中外的淮海战役;1949年4月,他参加了具有重大历史意义的渡江战役;1950年6月,他投入到了保家卫国的抗美援朝战争之中……顾卫东为父亲的英勇无畏感到无比骄傲和自豪。

1955年5月,顾选文带着满身荣誉与伤疤复员,踏上回乡之途。脱下军装,赤子之心却从未更改,在家乡的田野上总能听到顾选文吹奏的军号声。“父亲还经常被邀请宣讲那段战争故事,他用质朴的语言,将那段烽火岁月的红色精神传递给每一名听众。”

当我们问及这位鲐背老人如今的日常生活时,“看新闻和抗战电视剧!”顾卫东告诉我们,对父亲而言,那些电视上的故事不只是剧情,更是他生命底色在荧幕上的投影。

顾选文身上浸透着血与火故事,红色基因早已融入血脉。顾选文的大儿子和小儿子先后成为东海舰队航空兵,每一代人都在用自己的行动书写着对国家和人民的忠诚。“父亲的刚毅果敢一直影响我们以及下一代,让我们保持着内心的坚定和从容,穿上军装,投身保家卫国的行列。”

如今步履蹒跚的顾选文,在妻子的搀扶下,时常站在家门口,目光投向远方。目之所及,是和平年代的幸福生活,这一切,或许是他吹响冲锋号时,心中最深沉和炽热的向往。