本报记者 高璐璐 杨柳燕

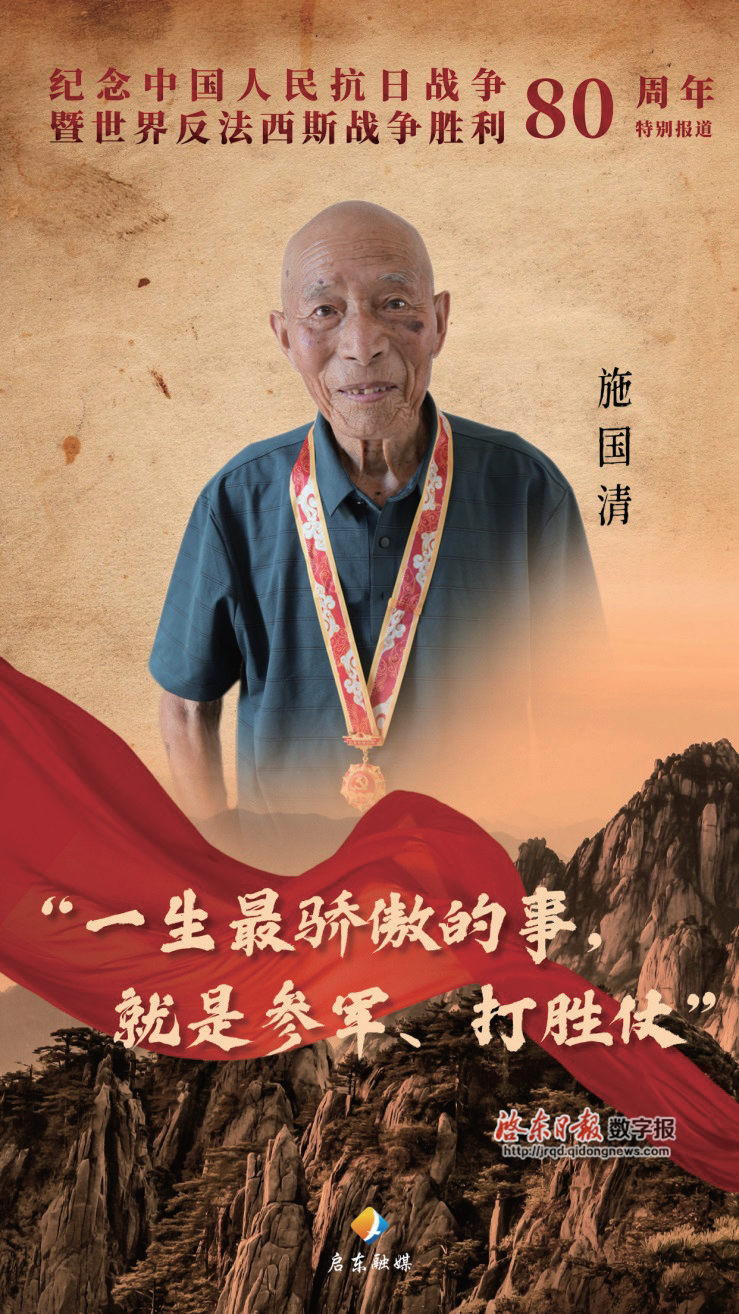

“1945年8月15日,当得知日本无条件投降的消息时,军营里每个人都激动地哭了!”盛夏的一个上午,97岁的抗战老兵施国清坐在家中的摇椅里,与记者重温那段峥嵘岁月。“抗战胜利80年了,我要替牺牲的战友们,好好看看如今这太平盛世!”说话间,他目光望向远方,那些年月里穿着破衣,吃着干粮,在夜色中穿行奔走的身影历历在目……

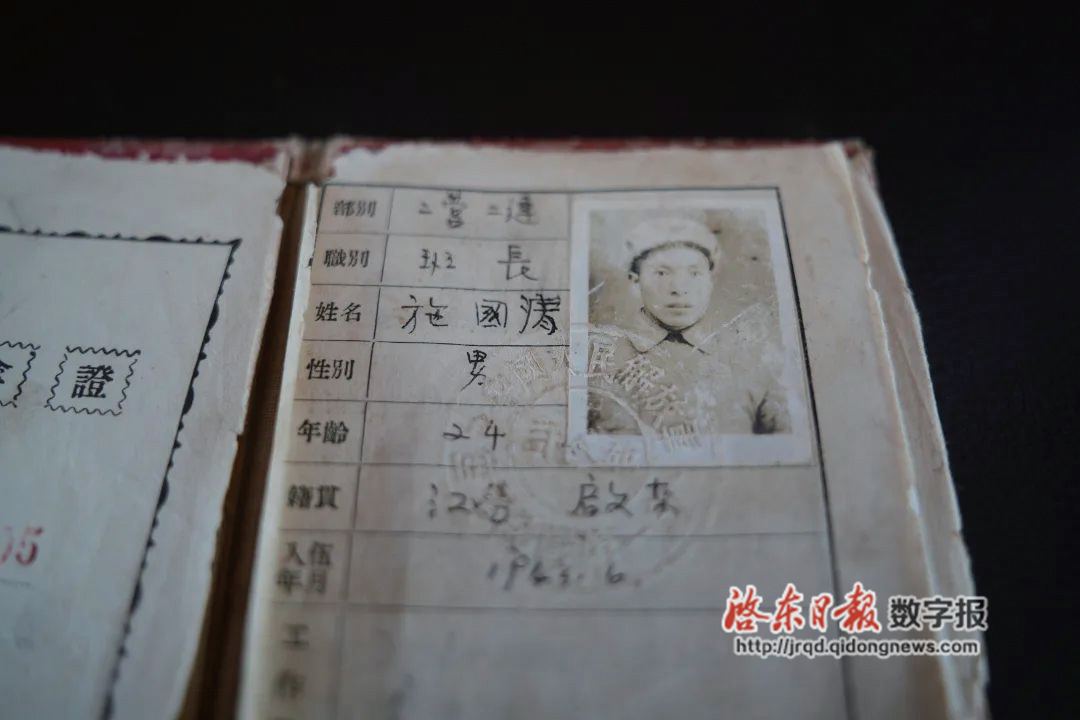

1943年,彼时15岁的施国清因不堪忍受地主折磨,决定投奔共产党,并于同年6月5日正式加入新四军参加革命。由于年纪小、身手灵活,被团长称为“小鬼头”的施国清成了一名通信兵。那时的敌后战场,没有现代通讯设备,许多重要信息都以便条形式传达,情报的传递全靠人力,一条情报往往关乎整支队伍的生死。

“1945年春天,从江苏涟水到山东边界送密信,我整整走了一个月的夜路。”施国清回忆,那时他背着干粮袋,穿着单薄的军装,独自行走在苏北的乡间小道上。为确保万无一失,施国清每到一处,会先伪装成村民摸排地形,记住所有可能的掩体和敌军巡逻路线,白天躲进芦苇荡,夜晚借着月光赶路。有时候走过没有掩体的开阔地,炮弹在头顶炸响时,还能听见弹片掠过耳边的尖啸。

施国清告诉记者,送信的途中条件往往都极其艰苦,腹中饥饿难耐时,他便匆匆啃两口随身带的干粮饼子,口干舌燥,也只能就着路旁的水塘掬水解渴。当消息送达目的地时,他身上的衣服已满是弹孔和焦痕——衣袖被子弹擦过留下裂口,军帽边缘留着弹片划过的痕迹。双脚也因长途跋涉磨出了一个个血泡,动一下都扯得生疼,“任务完成了,值!”施国清咧着嘴笑了起来。

“信在,希望在!”提起当年的情形,施国清的眼神依然如当年般坚毅,“苦,是真苦啊!缺衣少食不说,还随时面临着生命危险。但只要能把日寇赶出中国,牺牲我一个也不足为惧!”这种视死如归的信念,让他在炮火中从一个稚气未脱的“小鬼头”,淬炼成战友最信任的“铁脚信使”。三年通信兵生涯,施国清执行了上百次任务,从未错送一条情报,从未因迟到而贻误军机。

1946年入党后,施国清主动请缨从通信兵转为炮兵。当时,他脑子里只有一个想法:“我要上前线!我要保家卫国!”一次激战中,敌军炮弹在离他不远处爆炸,炮弹震聋了他的耳朵,虽经治疗好转,但还是落下了后遗症。

从1943年到1952年,施国清从未与家中通过一封信。村里人曾以为他牺牲了,直到他转业回乡当上村干部。“问他想家吗?他说:‘不想,心里只有打胜仗’。”儿子施雷忠含泪说道:“父亲总说,比起牺牲的战友,他能活着看到新中国,已是最大的幸运。”当被问及战友,老人沉默良久,声音发颤地告诉记者:“都不在了……当时启东和我同一批参军的共130余人,活着回乡的只有3个……”

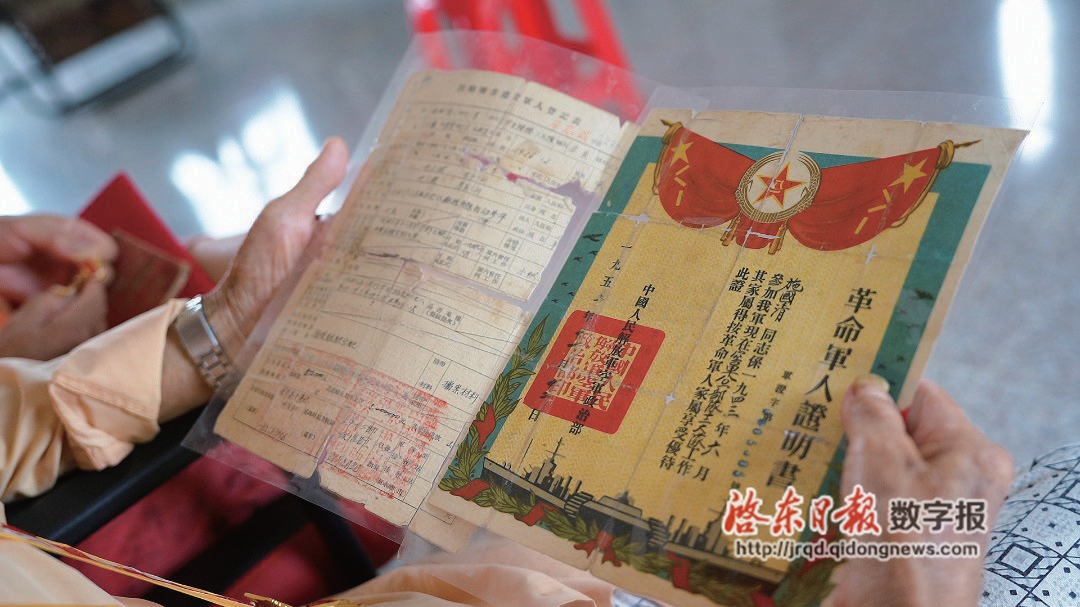

施国清15岁投身革命,17岁加入中国共产党,先后以通信兵、炮兵、空军伞兵身份参加了抗日战争、孟良崮战役、淮海战役等40余场战役,曾获二等功1次,三等功3次。施国清让儿子从里屋拿出了一个边角泛白的旧箱子,这个不起眼的箱子,装满了施国清这辈子最重要的记忆。施国清用树皮般皲裂的手掌,反复摩挲着那一枚枚勋章、纪念章,“我一生最骄傲的事情就是参军,打胜仗!”