开栏的话

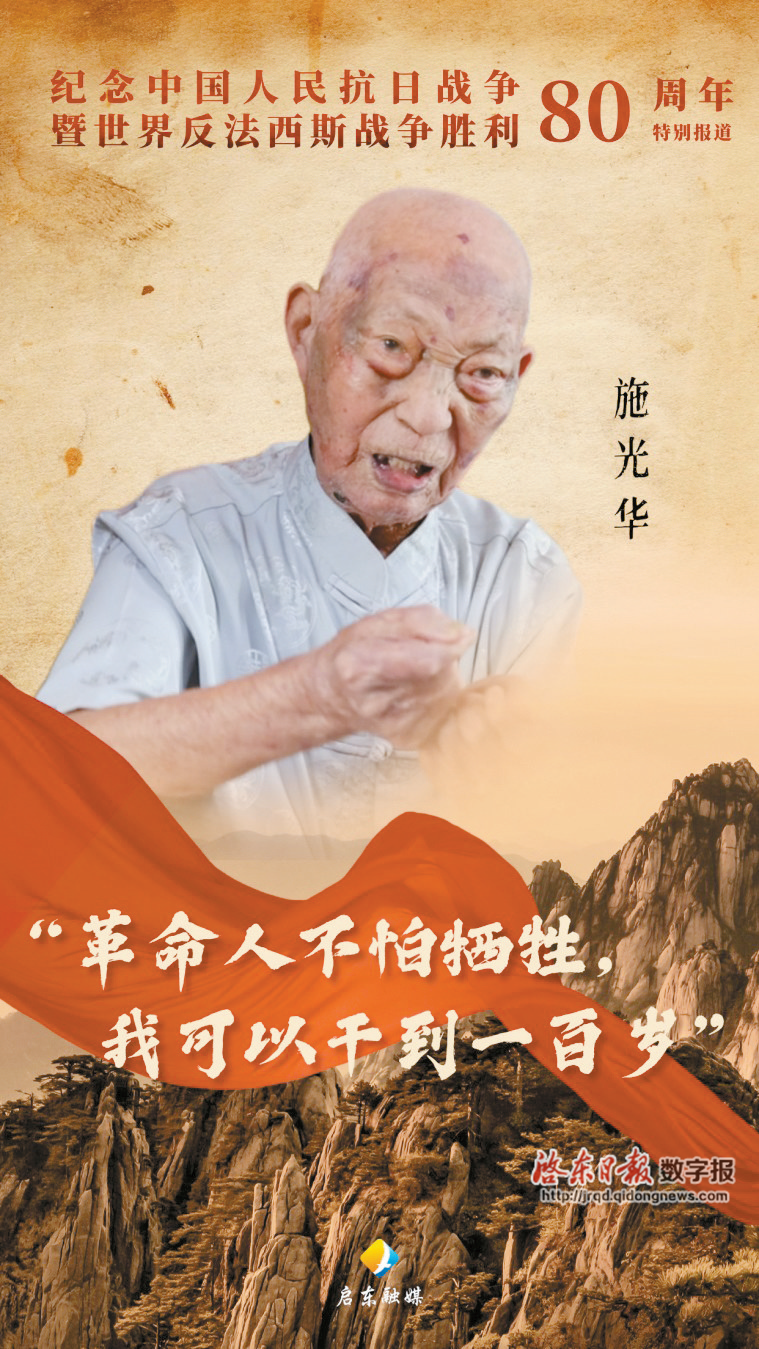

1945年,中华民族从屈辱血泪中站起,胜利的号角宣告了和平的降临。八十年风云激荡,硝烟虽已远去,但记忆从未蒙尘。在江海奔涌的启东大地之上,就生活着这样一群可敬的老人。他们是历史的亲历者,是炮火硝烟的幸存者,更是家国情怀最沉重的注脚。时光染白了他们的双鬓,岁月模糊了视线,但那颗为国而战的赤子之心,那份融入骨血的家仇国恨,历经八十载春秋,依然炽热滚烫。

烽火铸丰碑,盛世念忠魂。值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,本报特别推出“80年,他们从未忘记”系列报道。通过寻访、倾听和记录,用老兵们血染的记忆,传承那份为家国担当的信念与力量。

本报记者 施盛夏 姜雨蒙 陆施磊(实习)

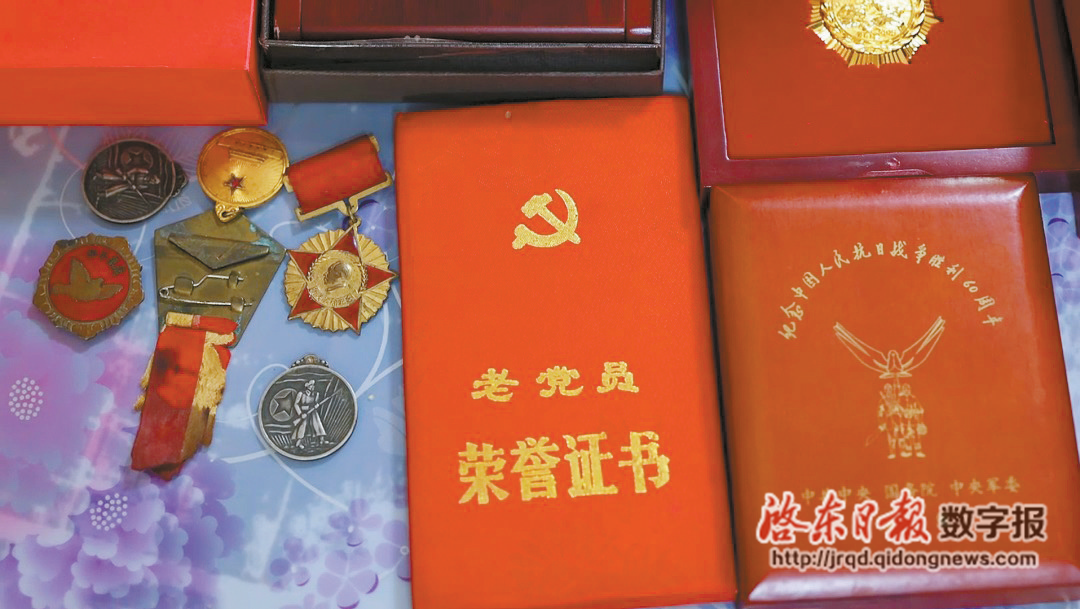

在百岁抗战老兵施光华的家中,一组抗战胜利纪念章静静躺在木匣中,施光华一边用粗粝的掌心摩挲着它们,一边感慨,“这是抗战胜利60周年的,这是70周年的……我马上就要收到80周年的纪念章了。”这一枚枚纪念章被施光华悉心珍藏,而曾经那些奋勇杀敌的记忆也随着木匣的打开,再次涌上他的心头。

施光华出生于1927年1月1日。1943年,日军勾结伪军,对苏中抗日根据地发动残酷的“清乡”运动,启东首当其冲,成为苏北“清乡”的第一站。目睹家乡饱受侵略者铁蹄蹂躏,启东人民恨之入骨。年轻的施光华满腔热血,毅然加入了茅家港民兵组织,奋起抗争。

1943年4月1日,苏中四专署宣布实行抗日戒严,“汉奸人人可杀”的口号响彻东南大地。通过广泛的宣传发动,大大提高民兵群众参与锄奸斗争的信心和勇气,锄奸斗争逐渐由最初个别的专线秘密活动,发展为公开的群众性的锄奸运动。

“当时日伪在启东烧杀抢掠,无恶不作!我们有什么怕的?拼了命也要和他们斗!”回忆起抗战岁月,施光华一字一句仍是铿锵有力,浑浊的眼底燃起刀锋般的寒光。

他至今清楚地记得那次伏击:当时日伪军到乡里收租,作为乡长的通讯员,得知此事后,施光华和其他两位战友,潜伏在敌人必经之路的玉米地里。比人还高的玉米秆,成为他们天然的屏障。三人猫着腰,藏身青纱帐中,屏住呼吸,静候猎物上门。“眼瞅着那家伙走近,我猛地跳起来,用围裙一下子狠狠蒙住了他的头!”施光华激动地比画着当时的动作,仿佛重临现场,“他吓懵了,压根没想到我们埋伏在那儿!”三人合力将其制服,用担绳牢牢锁住敌人脖颈,干脆利落地结束了战斗。

1945年6月,施光华加入新四军,并秘密成为一名中国共产党党员。“当时入党也是偷偷摸摸。”他回忆道,“夜里,我们躲在一片玉米地里宣誓,绝对不能被人发现。”

怀抱着对党和人民的无限忠诚,抗日战争胜利后,施光华又投身解放战争和抗美援朝的硝烟。1951年,他所在的警卫团击落一架美军敌机,为抗美援朝的胜利立下功勋。

1956年7月,施光华自朝鲜凯旋,随即转赴西藏支援建设。1968年8月11日,作为正团级干部,他参加了在北京人民大会堂举行的活动,与来自六大军区的部分团级以上干部一同接受毛主席的亲切接见,当时获赠的毛主席照片,至今仍被他珍藏家中。

“每每回忆起那段艰苦的战争岁月,想到那些牺牲的战友,父亲总会忍不住哽咽。”小女儿施琴告诉记者,父亲常在饭桌上聊起战场往事,虽已至期颐之年,但战斗中的一幕幕仍深深镌刻在他的脑海中。施琴转述父亲的心声:“这些经历不能忘,也不敢忘!”