本报记者 高璐璐 袁竞

实习生 刘润汀 袁一卜 叶馨嵘

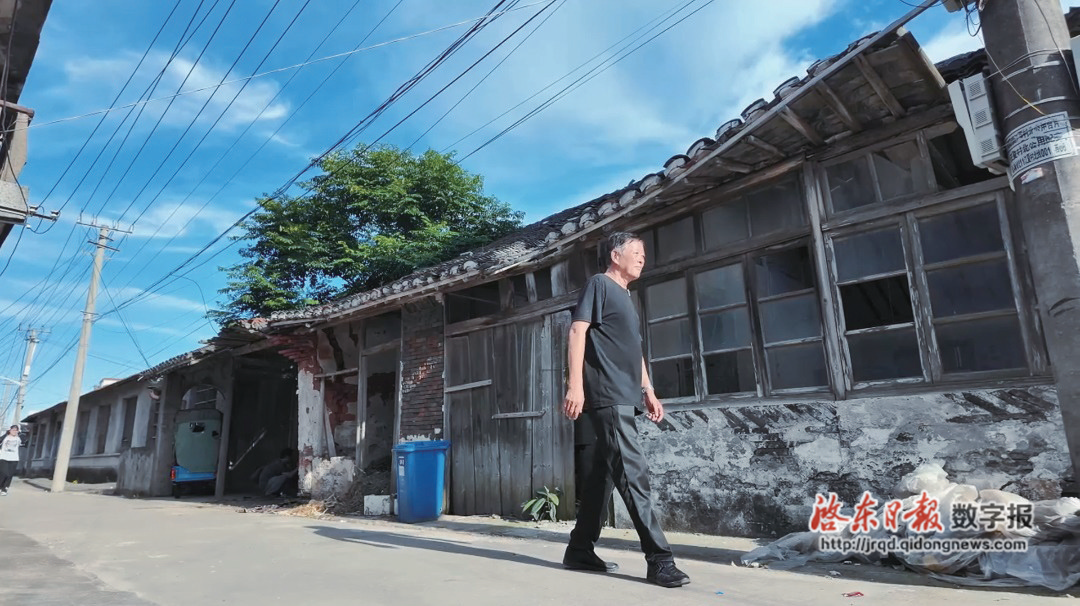

走在寅阳镇的江夏村老街,一股岁月感扑面而来。老街上伫立的几座百余年老宅,腐朽的窗棂间到处都是时间的痕迹。其中几间铺面还保留了一部分上世纪50年代沿街商铺的凉棚柱,剥落的漆面上爬满裂纹。斜阳穿过凉棚残架,在斑驳的墙面投下光斑。

江夏村老街长约500米,宽3.5米,已有100余年历史。“江夏村”三字自带几分水墨氤氲,恍若一幅未干透的《江南春色图》在眼前悠悠舒展——老墙斑驳,曲水绕村。事实也确实如此,江夏村老街西面紧靠戤效河,据了解,100多年前,黄志朝在戤效河西开了小店,一些跑海人把鱼虾放在这里出售,便逐渐形成市面,因黄姓源起江夏郡,故取名为江夏村。

在老房子的门牌上,“江夏村”三字虽已斑驳,但每道裂痕都藏着故事。别看如今老街上冷冷清清,仅剩20多人还生活在这里,但往前数70年,江夏村老街是商贾云集的长街,是启东东南角最兴旺的集镇之一,这里开过四时春药店、刘成泰染坊、茶馆店、蜡烛堂等等。

今年70岁的沈永涛自小便生活在江夏村老街上,在他的记忆里,老街曾经是那样的风光无限。“在我六七岁的时候,这条老街热闹得很,从东街到西街全部都是商铺。”沈永涛的笑意在皱纹里漾开,“犹记当时早上与我父母上镇,整条街上是人挤人啊……”

据村里老人回忆,在1956年,江夏村20多户做小手工业的人家,组成了一个工农业生产合作社。街上还陆续开起了照相馆、机械厂、织布厂、酿造厂、味精厂、供销社、老虎灶等企业,呈现一派欣欣向荣的景象。之后,随着原寅阳乡政府所在地兴起,老街逐渐冷清下来。

江夏村老街的东头,60岁的袁新球正在给病人补牙。这间牙科店从他爷爷那辈就开始营业了,到袁新球这儿已是第三代。“在我很小的时候便蹲在爷爷身边看他补牙,给他递工具。”袁新球向记者分享道,“那时候爷爷在村里可有名,谁家牙疼都找他,说‘袁师傅补的牙,啃骨头都不掉’。”村民王婶刚补完牙,咧着嘴笑:“袁家祖传的补牙手艺可结实得很,乡里乡亲都十分信任他们家。”

而在江夏村老街的西边一隅,86岁的高玉英与几位老邻居,惬意地坐在自家屋里唠嗑闲聊。屋内的南北两门大开,穿堂而过的清风,丝丝缕缕,竟比空调房内的凉意还要沁人心脾、畅快舒爽。

风,是这条老街最温柔的过客。站在江夏村老街的巷子里,阵阵穿堂风迎面吹来,吹散了一身的闷热。老街的穿堂风,裹挟着泥土的芬芳拂过脸颊,温和又宜人,而后带着发梢的温度又吹向了老街更深处的巷子。