我市76岁老人朱朝昌,肾移植后已安度33年——

奏响生命最强音

12月18日,是76岁的启东老人朱朝昌难忘的日子——33年前的这天,他在上海一家医院接受了生死攸关的肾移植手术,从此获得新生。

33年来,在医生、家人、亲友、同事的关爱呵护下,朱朝昌顺利地闯过一道道“关卡”,成为国内少有的肾移植术后生存长久者个例。

“爱,让生命有了前进的动力。”回望重生之路,朱朝昌充满感激,“感谢这么多年来医生一直牵挂着我,感谢同事、家人给予了我无尽的温暖与力量,感谢不惧风雨、永不言败的自己。”

(来源:江海晚报)

医患互信,退役军人获新生

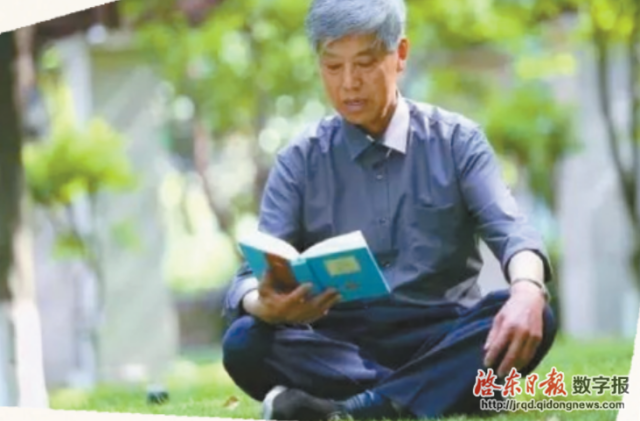

“在祖国大西北边疆十多年的军旅生活磨砺了我,受到的教育和养成的习惯是我终生受益的宝贵财富。”面对记者采访,朱朝昌老人目光炯炯,中气十足,很难想象他曾遭受过厄运打击。

30多年前,身患慢性肾炎的朱朝昌被确诊为肾衰竭,决定去上海医院接受肾移植手术。“我想想还是要做手术,因为无休止的血透,太折磨人了。”

“肾移植属于要求极高的高风险手术,却是治疗尿毒症最好的方法。”1990年12月18日,时任上海中山医院副院长兼泌尿外科主任的张元芳教授亲自担任朱朝昌的主刀医生,后从华山医院院长岗位退休的他迄今对这台手术记忆深刻。今年已83岁高龄的张老回忆,高难度的手术顺利施行之后,更严峻的挑战是术后排异关。用药这一步极为关键、大有讲究,药用过了头容易引起中毒,药用得不到位又不能有效控制排异反应。在中山医院蒋金根教授等专家的齐心呵护下,朱朝昌顺利度过了术后最危险的几个星期,大家悬着的心这才落了地。

出院后的33年,朱朝昌一直铭记着救命的医护人员,感动于大医精诚和医者仁心。每一次定期检查报告出来,蒋金根教授都认真分析,前后比照,及时调整药物品种和用量,使治疗方案适合朱朝昌的个体情况。“医生们一直牵挂着我,关注着我的每一个变化。”朱朝昌平时只要身体不适,就会打电话给蒋教授,后者总是耐心细致地询问详细状况,给予指导意见。

“2008年11月,我感冒后转为肺炎,住院治疗几天不见效,高烧不退。我把病情告诉了蒋教授。他第二天一早就从上海赶到启东来为我会诊,和住院医生共同制定了治疗方案。经过十几天的努力,终于化险为夷,使我又一次闯过了生死关。”现如今生活在南通市区的朱朝昌,也和当地的医护人员建立了良好沟通关系,这是医患互信的延续。

爱的港湾,护航生命再扬帆

面对记者的感慨,蒋金根教授十分低调。他认为,朱朝昌术后33年来,虽然历经恶性淋巴肿瘤、肺炎等病魔侵袭,最终都化险为夷,很大程度在于他在心态、营养、运动等方面自我管理到位。“远近有目标,自理详周到。坚韧学胡杨,快乐如小草。人的一生,有变不惊,大病不乱,科学自我管理,朱朝昌是慢病患者典范。”

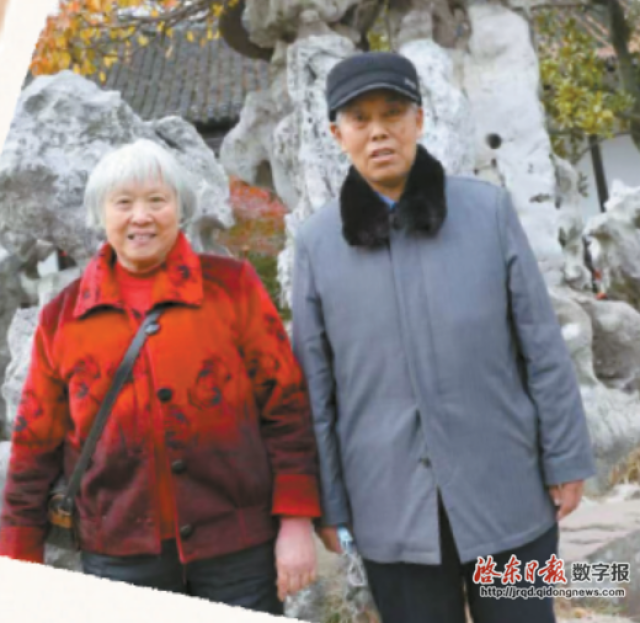

朱朝昌说,心态好,首先源于家人无微不至的爱。“接受肾移植手术后的半年,是最危险的时期,堪称‘鬼门关’。爱人不离我左右、跑前跑后地陪伴,凡事不让我担一点点心;女儿也是成天在我耳边唠叨,提醒我要注意这个、小心那个。我有时听得烦心,可慢慢也理解了:这是亲人发自肺腑、最无私的爱啊!我怎么能漠视和辜负呢?时间一长就习惯成自然,不仅完全适应了,更自觉落实到行动中。”

不能“任性”生活,甚至是“无趣”地坚持,让朱朝昌收获了更多。33年来的日常生活中,他严格做到了这样四点:一是定时服药。严守医嘱,抗排异药一天三次。二是合理饮食。米、面、杂粮都吃,蔬菜以新鲜时令菜为主,水果常吃,鱼、肉、蛋从不多吃,保证营养均衡。三是不贪美食。亲朋聚餐,面对满桌美味佳肴,从不嘴馋破例,严防“病从口入”影响抗排异药物的吸收。四是劳逸适度。日常锻炼以散步为主,睡眠充足,中午小憩,从不熬夜。

更让朱朝昌铭记在心的还有领导和同事们的关心照顾。“接受肾移植手术后休养了1年,我第二年开始上班。此后正常工作19年,直至退休。在工作中,下乡开展工作时,领导都挑近些的地方让我去,目的是让我可以回家吃午饭。工作需要加班加点,同事们抢着去做。如今我退休多年,原单位还关心我,领导常上门看望,让我倍感温暖。”

六个目标,续写生命创奇迹

“过去,像朱朝昌这样接受肾移植手术的患者,在国内预期的生存时间通常为5到10年,朱朝昌的生存期如今已达33年,国内比较少见。”采访中,张元芳和蒋金根都对朱朝昌的生存期表示更乐观的期待。张元芳介绍,肾移植是治疗尿毒症最好的方法,在我国已经有50年的历史,现在相当成熟,效果非常好。关键是肾的来源主要靠捐赠,一位非肾病原因去世者的供肾,往往可以抢救两名尿毒症患者,希望全社会重视和支持。曾经和朱朝昌共事20多年的老同志说:“希望现代医学总结这33年的宝贵经验,以延长广大肾移植人员的生命之期。”

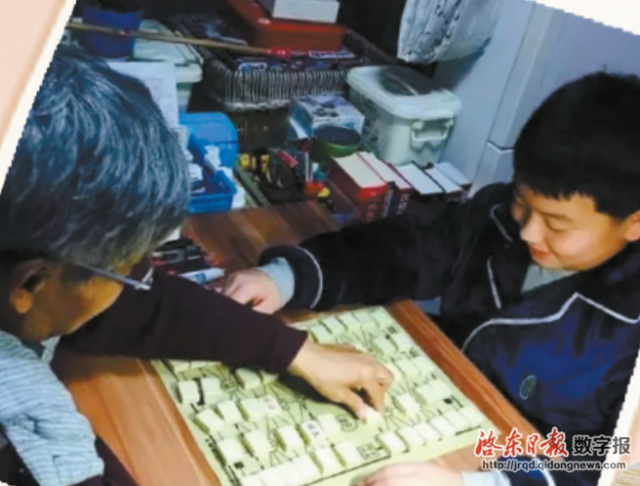

外人不知的是,支撑着朱朝昌坚定、勇敢走过来的,还有他的“六个目标”。

“肾移植手术后,一位当医生的战友来看我,坦言肾移植后一般能活3到5年。我听了想:能有三五年,也行!到那时,我女儿读完初中考上高中,满足了。后来我从医学杂志上看到,肾移植术后存活的人,国内有十几年的,国外有二三十年的!于是我每隔几年就替自己制订一个小目标。女儿如愿考上大学后,我实现了第二个目标;女儿大学毕业顺利工作,我拥抱了第三个目标;外孙出生我当上外公,我牵手了第四个目标;外孙考上大学,我欣慰于第五个目标。现在,乖巧的外孙对我说:外公,你不能只陪我读高中考大学,你还要看到我大学毕业,有工作,有孩子,到时有人叫你老太爷——这就是我和外孙共同制定的第六个目标!”朱朝昌表示,未来,他还要向着长期目标——赶超肾移植病人生存期最长的国内纪录,直追世界水平,创造肾移植病人的生存奇迹!

“我常自比路边小草,秉持‘野火烧不尽,春风吹又生’的品格和信念,经历了70多年的风雨历程,熬过了30余年的抗病斗争。世间留我一日,便认真活一日,绝不辜负光阴。”朱朝昌深信“我命由己不由天”,也身体力行地践行着如磐初心,面对生命中的苦与困,他时常告诫自己:容易走的都是下坡路,又苦又累走的是上坡路。人生不能追求太满,人生的旅程应该是不断变动的景观,登顶后,方能“会当凌绝顶,一览众山小”。