全国劳动模范、新型职业农民于冬娟:

奔跑在希望的田野上

□印雪平 范存娟

于冬娟已不是传统意义上的农民。在这位启东第一个家庭农场——冬娟家庭农场“掌门人”的身上,不仅有朴实、坚韧的秉性,更有一股敢为人先、开拓创新的特质。

从上世纪90年代初开始,于冬娟通过流转土地,成为了为数不多的“种田大户”。从集体公社到成立家庭农场,从一个生产队仅有一辆手扶拖拉机到自己成立农业专业服务合作社,20多年来,她亲眼见证了东部沿海地区“三农”变迁;在改革开放春风的吹拂下,她立于农业供给侧结构性改革的风口浪尖,完成了从一名普通农民到新型职业农民的转身。

贷款买下第一台农机

从“吃不饱”到“家里有了余粮”

在于冬娟家的机库里,存放着一台十分破旧的拖拉机。虽然机库紧张,但这台拖拉机却一直占据着一块“宝地”。

这是于冬娟平生买的第一台农机。

1970年出生的于冬娟老家在南通市通州区。9岁那年,就随父母来到上海崇明绿华乡,父母种田,她就在那里上学。

在于冬娟的印象中,那时候,崇明岛上地广人稀,来自五湖四海、说着各种口音的人聚集在那里,参加集体劳作。她的父母天天早出晚归,面朝黄土背朝天。但一年做到头,收入仅能维持一家人的温饱,日子过得很艰苦。

上世纪80年代中期,实施分田到户政策后,于冬娟家分到了10多亩地,主要种植水稻和小麦。种田全靠人力,辛苦不说,产量也不高。放学后常帮着父母干活的于冬娟,想着要是有台农机耕作该多好。

这样的想法终于在1993年实现。当时,于冬娟已经与来自启东北新的杨永金相爱结婚。夫妻俩在崇明承包种植了19亩土地,一心想在农业天地中闯出一条路来。

于冬娟记得,那时,十里八乡只有一二台农机,农忙时机耕根本排不上号。想请人来帮忙,大家也都忙得不可开交。所以,从翻耕到插秧再到收割,都是夫妻俩人力完成,常常“起得比鸡早,睡得比狗晚”。

而且,由于基建设施不行,影响了稻谷的质量,“印象最深刻的就是水稻收割后,村里连一块用来晒稻的水泥地都没有”。

当时,买一台上海50中型拖拉机需要9700元,这在90年代初期,万元户比较稀奇的情况下,确实是一笔天文数字。对家里存款只有1500元的于冬娟来说,不是一咬牙就能决定的事。

但不买农机,种田这条路就会越走越窄,更别提可持续发展了。夫妻俩辗转反侧,夜不能寐。许多人对于冬娟说,你老公会泥水匠的活,还不如出去打打工,一年收入也不错,何必那么辛苦。但夫妻俩再三考虑后,最后狠下决心:买。

于冬娟把家里唯一的一头牛卖了,换了800元,鸡鸭羊又换了400元。能卖的都卖了,缺口依然很大。一位初中同学知道于冬娟的窘境后,送来了工作后的第一个月工资。其他的亲朋好友也倾囊相助,筹到3000元。再向银行贷款4000元。第一台拖拉机终于开回家了。

欣喜之余,于冬娟又发愁了:拖拉机有了,可第二天连给机器加油的钱也拿不出来。获知消息的一位村干部及时送来400元,解了于冬娟的燃眉之急。

购机的第一年,夫妻俩节衣缩食,在自家田地耕作的同时,也为其他种植户服务,收取一定费用。“当年,家里一年到头,几乎没吃过一顿红烧肉,就是想着尽快把欠债还清。”于冬娟说。付出总有回报。当年,于冬娟家种的小麦、水稻全面丰收,加上农机服务收入,所有欠款全部还清。

到1995年,于冬娟家的种植面积扩大到30多亩,并添置了收割机等机具,收入逐渐向好。当年底,夫妻俩花9.5万元,在启东北新镇普东村老家盖了一幢300平方米的小楼。“小楼在当时的农村来说,可算是数一数二的。一到年底,还有邻居到我家里的浴室来洗澡呢。”于冬娟笑着说。

发起成立农机合作社

从人力耕作到向机械化深耕要效益

春风得意,1996年冬,于冬娟给农田下足基肥准备开春播种的时候,当地农户看到种田经济效益高,纷纷将出租田收回。

于冬娟不灰心,辗转来到与丈夫老家启东北新一河之隔的海门临江租地90亩,种上小麦、水稻。谁知这年小麦、水稻长势虽好,但粮价下滑40%,全年亏损超万元。第二年30亩水稻全部改种西瓜。由于品种差,再加上管理不善等原因,又亏损1万多元。

一切似乎又回到了原点。但此时的于冬娟已今非昔比,此前在农业上的一番打拼,让她有了更远的眼光、更多的想法,也意识到困难只是暂时的,农村这个大舞台,将大有可为,她立志做一名“职业农民”的想法愈发强烈。

此时,老家的村干部找到于冬娟,希望她回乡创业。在启东农村,自上世纪90年代初期开始,伴随着市场经济的快速发展,青壮劳力大都外出打工,留守的老人守着一亩三分田已经力不从心,闲置的土地日益增多,“回家乡实现自己的职业农民梦”。

从2001年开始,于冬娟和丈夫回到启东,承包了300多亩土地,种植小麦、蚕豆、青毛豆等作物。而当年,随着改革开放的逐渐深入,农业机械化之路开始加速,传统的人力耕作的生产模式逐步被取代。

趁着这股热潮,于冬娟夫妻俩在市农业部门的帮助下,又购置了收割机、中型拖拉机,充分享受了农机化带来的便捷。“原来30亩地收割水稻时,请了十几个人,干半个月才收完。而现在200多亩地,4个人两天全部完成。”于冬娟说,农业机械化的作用实在太大了。

随着农村劳动力的大量转移和种田大户的不断涌现,农机作业愈发显示其强大的生命力。于冬娟夫妻俩的家族式农机队逐渐发展起来,服务范围也从周边镇乡拓展到海门、如东、通州等地。不过,由于各自为政,单干的局限性开始显现。“没有组织,没有制度,许多人对我们不信任,形不成大气候。”于冬娟说。

2008年,由于冬娟夫妻发起,11名机手合作成立了农机合作社,开始抱团作战。合作社花巨资添置了农机,一季作业量达7000多亩。合作社擦亮诚信经营和明码标价的牌子,从而得到了许多农户的信任,成了种田大户的好帮手。

众所周知,农机作业季节性较强,每年只有2个多月的作业时间。许多人因收入不高而不愿从事该行业。为了留住社员,使合作社得到可持续发展,于冬娟夫妻俩想到了利用合作社农机作业的优势,对外承包土地种植。

当年,社员于沿兵在合作社的帮助下,流转土地150亩,搞大田作物种植,年收入6万元左右。“既不耽误农机作业,又大大增加了自己的收入,这种兼职方式确实不错。”于沿兵高兴地说。

于冬娟介绍,当年,合作社成员平均每人承包几十亩地种植,收入提高了,大家的心更齐了,劲也往一处使,合作社的“拳头”效应显现,从而实现了以机养地、以地养机的良性循环模式。

随着党和政府对农村、农业支持力度的不断加强,加上国家的一系列优惠政策,更坚定了于冬娟发展农机作业的信心。这几年,于冬娟先后投入150多万元购买5台迪尔拖拉机、4台联合收割机,以及配套的各种植保机,另外还有两套容量12吨的烘干设备与仓储、晒场等配套设施,成为“江苏农机明星大户”,购机补贴超过几十万元。

从作物播种、肥料施用、药物喷洒到庄稼收割都是规模化作业,把机械化、精细化、标准化管理落实到生产每一个环节,节省了大量的人力、物力、财力。于冬娟说:“同样的作物,同样的土地,由我种植,每亩地比别人节约成本200元左右,靠的就是生产机械化。”

到2013年,于冬娟种植小麦、水稻已近500亩,每年向社会提供粮食350吨左右,成为“全国种粮售粮大户”。其后,她先后荣获“启东市老区开发先进工作者”、南通市“优秀巾帼创业明星”、全国劳动模范等称号,并当选为南通市人大代表。

注册第一个家庭农场

从靠天吃饭到良种良法科学种植

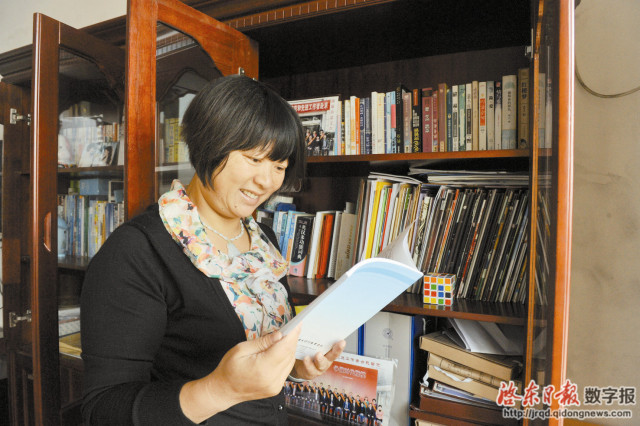

于冬娟家有个荣誉室,里面摆放着她近年来所获得的荣誉。而挂在最前面的是她的“冬娟家庭农场”证书。对于这个新身份,她很是喜欢。

2013年,启东出台《关于鼓励和支持家庭农场发展的意见》,明确家庭农场认定标准,粮食种植面积50亩以上、全托管服务土地面积200亩以上都可以认定为家庭农场,鼓励具有一定规模种养大户成立家庭农场,支持家庭农场又好又快发展。

看到这份文件,完全符合条件的于冬娟兴奋了。当年在农业部门的指导下,她积极申报,并于2014年顺利拿到了农场主的“身份证”,成为我市第一个注册成立的家庭农场——启东市冬娟家庭农场的农场主。

“种田20多年,终于有了属于自己的家庭农场,别提多高兴了。”于冬娟笑着表示,“有了农场意味着自己成了法人,对于我们这些农业大户来说,工作更体面,积极性更高了。”

于冬娟的农业王国也在不断拓展,种植面积从500亩拓展到了2017年的1000亩,主要种植水稻和小麦。

“现在,水稻种植的高产,离不开威力强大的机械化。”于冬娟说。在她家的机库里,不仅有传统的机具,还有几台“高科技”农机。其中一台“高地隙”自走式植保机距离地面1.1米,简直像个踩高跷的“小巨人”,不仅可以在作业中避免压到水稻等农作物,还能喷洒农药、施肥、播种,做到了一机多用。她还装备了一架无人植保机,能够一边飞行一边喷出白色水雾,一小时内能完成60亩稻田的植保作业。

“全程机械化”让于冬娟连续3年实现了水稻丰收,使她不仅感受到了工作体面,收入也同样让人艳羡。于冬娟说:“种植水稻,收益可观,比种植传统作物增收不少。家庭农场让我们农民真正有了奔头。”但是,被喻为“露天工厂”的农业生产,由于粮食价格的波动以及种子、化肥、农药、人工等成本的上扬,自然灾害等不确定因素,常常不是一帆风顺的。

2016年4月,于冬娟种植的500亩小麦长势喜人。谁知从当月下旬开始,连续40天阴雨连绵,小麦灌浆、千粒重受其影响,继而赤霉病大面积发生,看着快要到手的麦子霉烂,于冬娟心疼不已。最后小麦亏损额达20万元。

农业损失副业补。于冬娟说,这几年,我们对外农机服务收入还能贴补家用,再加上政府对农业如水稻种植补贴、农机补贴、仓储上烘干设备的支持力度也是前所未有的,才让他们顺利渡过了难关。

作为新型经营主体,农场主最知农产品市场的阴晴冷暖,在农业供给侧结构性改革的实践中,种什么?怎么种?成为于冬娟思索的问题。为了使自己在农业生产上更加游刃有余,2016年,于冬娟报名参加了南通科技学院的成人大专作物栽培专业班。两年半时间,每个星期两天,她都雷打不动前往学校听课,从不打折扣,专业的培训让于冬娟受益匪浅。

于冬娟还自学电脑,在网上开店,推广销售自己的小麦与大米。“我们销售的产品质量绝对保证,回头客不少。”于冬娟说。在政府的积极引导下,于冬娟还朝着农业精品化的方向发展,除了种植普通大米品种外,主动与科研院所、种子公司联系,试点种植了20亩南粳5055品种,这种生态米每斤10元的价格大大提升了产品附加值。

“田里种粮,为的是守住耕地红线,满足基本所需。但通过树立精品意识,有利于更大提升农产品价值,真正实现了土里也能刨黄金。”于冬娟说,今后将在改良种植品种、增加收益方面做有益探索,不仅让老百姓“吃饱”,更要“吃好”。

“作为一位普普通通的农民,我深切感受到了改革开放带来的实实在在的红利。”面对未来,于冬娟信心十足,“进入新时代,我要更好地利用现代信息技术,探索良种良法,努力成为新时代下的优秀新型职业农民,为实现乡村振兴添砖加瓦!”

本版摄影:郁卫兵