——记东南警卫团“两虎”王澄、鲍志椿

本版文字、图片供稿 陆欣

【编者按】

在王鲍镇聚星镇南首一条农路的西侧,苍松翠柏掩映下的王鲍烈士纪念馆悄然而立,安宁肃穆。馆前王澄、鲍志椿两位烈士的塑像格外醒目。王澄、鲍志椿是抗日战争时期并肩战斗在沙地的新四军东南警卫团领导,两人同年出生,于1944年12月26日同时牺牲。

今年,时值王澄、鲍志椿诞生100周年,牺牲70周年。本报特推出一期《记忆》专版,让我们共同缅怀这两位为启东人民浴血奋战的异乡英雄,学习他们英勇无畏、忘我牺牲的伟大精神,坚定信念,以饱满的热情、冲天的干劲、踏实的作风,投身我市经济社会建设事业,谱写无愧于先烈、无愧于时代的崭新时代篇章。

【烈士档案】

王澄(1914~1944) 原籍江苏镇江,生于上海。一二八抗战后,参加抗日救亡活动。抗日战争爆发后参加抗日义勇军,任鲁苏皖边区游击指挥部大队长。1939年加入中国共产党。后任新四军苏北指挥部团长,苏四区游击指挥部副旅长兼团长、新四军一师三旅八团团长。1943年初,任东南警卫团团长。12月,兼任东南行署主任。1944年12月26日晨,所部被日军重兵包围,于部署阵地时中敌埋伏,被日军特等射手一枪击中,中弹牺牲。时年30岁。

鲍志椿(1914~1944) 江苏常熟王庄镇人。1932年毕业于省立无锡师范中学部。1933年冬为组织纪念苏联十月革命活动,被国民党逮捕。1935年入上海暨南大学化工系学习。1936年3月参加中国共产党。1937年回常熟,组织成立“王庄抗敌后援会”。1938年到上海慈愿、泰利两处难民收容所工作。1939年秋调往苏北新四军一纵队四团当政治部主任。1943年3月由军分区宣传科长调任海启县委副书记兼东南警卫团副政委,1944年6月任海启县委书记兼东南警卫团政委。1944年12月26日晨,与王澄被同一颗子弹击中牺牲。

在以英雄命名的王鲍镇,王澄、鲍志椿两位烈士的名字家喻户晓。当年新四军东进开辟抗日根据地,迅速建党建政,并建立了一支以启海子弟兵为主体的武装力量——东南警卫团。其中,东南警卫团团长王澄、政委鲍志椿,在对日伪军以“清乡”等残酷手段蹂躏启海大地的斗争中,与启海人民同呼吸,共命运,浴血奋战,为夺取抗日反“清乡”斗争的最后胜利,同时献出了年仅30岁的宝贵生命。他俩虽不是启海人,可他们的英雄形象却永远活在启海人民的心中。

王澄、鲍志椿两位烈士有着惊人相似的经历,他们同样出生于1914年,于1938年投身于中国共产党领导的抗日队伍。王澄生前为东南行署主任、东南警卫团团长,鲍志椿生前为海启(东南)县委书记兼东南警卫团政委。他们一个来自镇江,一个来自常熟,同牺牲于1944年12月26日。

而这两位英雄又有着不同的成长轨迹。王澄家境贫寒,高中毕业后,即投入抗日救亡活动。1937年,被国民党江苏省政府派往启东久隆防空监视哨工作。第二年春,日本侵略军蹂躏启东,王澄亲眼目睹惨状,愤然离开哨所,参加了启东抗日义勇军。鲍志椿是常熟县王庄乡人。1932年,鲍志椿投身抗日救亡活动,1936年3月秘密加入中国共产党。抗日战争爆发后,鲍志椿回到家乡王庄,和几个同学发起成立王庄抗敌后援团,开展抗日宣传、募集慰劳物品,支援前方战士。

1943年初,王澄任东南警卫团团长。12月,兼任东南行署主任。1943年3月,鲍志椿调任东南警卫团副政委,6月,任东南县委书记兼东南警卫团政委,开始与王澄并肩作战,领导和指挥了东南军民的抗日反“清乡”等斗争。

到东南警卫团后,面对日伪军在苏北地区策划实施大规模“扫荡”、“清乡”的严酷形势,王澄、鲍志椿以东南人民抗日自卫总队部的名义,发布在全县范围内开展“九一八”游击运动的命令,在半个多月时间内,包围敌据点10处,作战81次,形成了声势浩大的反“清乡”斗争高潮。

在残酷的反“清乡”斗争中,为便于部队在启海“牛角尖”地带回旋、机动作战,东南警卫团根据上级指示,将大部分兵力跳出“清乡”圈进行外线作战,留下小部队组织群众坚持原地斗争,并抽调部分连排骨干支援区队,组建短枪队,把乡基干民兵也组织起来。王澄、鲍志椿带领这支县团、区队、乡民兵三结合的抗日武装,生龙活虎地打了不少漂亮仗。

1944年2月,日军一个班、伪军一个小分队占领了竖河镇,在3个月时间内烧毁据点周围的60多间民房,杀害了23名干部。敌人的暴行激起了群众的无比愤慨。王澄、鲍志椿决定采取“趁敌不备进行偷袭,偷袭不成采取强攻”的作战方案,短枪队进据点侦察敌情,后勤交给海东区队,吕四、海中区队分别阻击吕四、聚星的增援之敌。5月22日夜,两人亲临前线,指挥部队组织火力狠狠攻击据点,然后向敌人喊话,迫使残敌撤出据点。这一仗吹响了反据点斗争的号角,接着,二人又领导发动了对日伪的秋季攻势,先后拔除据点12处,缴获“九六”式机枪6挺,赢得反“清乡”斗争的重大胜利。

王澄、鲍志椿和他们领导的东南警卫团攻无不克、战无不胜,名震东南,日伪听到他们的名字就胆寒,称他俩是两只“虎”。

很多同王澄、鲍志椿当年在一起战斗过的老同志回忆,王澄、鲍志椿既是英勇善战的军事指挥员,又是爱兵如兄弟的好领导。平时,他们从政治上、生活上关心体贴战士,行军时特别照顾体弱多病的同志,帮助他们背枪、背包,有时还将战马让给他们骑。

每次战斗结束后,王澄总要看望伤病员,有同志牺牲了,他会亲自处理后事,一直等到安葬好遗体才含泪离开。有一次,一个排长在拼刺刀时阵亡,他边指挥部队撤退,边派几个人在火力掩护下把烈士遗体背回来,不让他落入敌手。为了让战士尽可能少流血,他注重平日多练兵,针对水网作战的特点,要求每个战士都要学会游泳、撑船两项本领。

1944年12月26日,王澄、鲍志椿去野外察看敌情时,不幸被敌冷枪击中,同时牺牲,以他们30岁的生命报效了党和人民。启海人民为纪念两位烈士,将县委、行署常驻的区、乡命名为王鲍区、王鲍乡,现为王鲍镇。这一对同年生、同日死的战友永远活在了启东人民的心中!

血沃沙地 扼腕叹息

1944年12月26日是启东革命史上一个惨痛的日子。这一天,中共启东军政界最高首长,新四军东南警卫团团长兼东南行署主任王澄和东南县委书记兼警卫团政委鲍志椿,一同倒在了日军狙击手的一颗子弹下。

当年12月25日,王澄、鲍志椿率东南警卫团团部和县委、行署机关宿营于聚星镇东北乡下。据侦察员报告,敌情正常。王、鲍二人凭经验判断,敌人未掌握警卫团这次行动。但安全起见,团部还是作了一次机动,从河东转移到河西东南警卫团的老宿营地。

第二天一早,侦察员就报告,聚星镇据点来了20多名“和平军”。机不可失!王、鲍立即命团部一排潜伏于东南河头地形坝击毙敌人。同时,两人站在芦苇丛旁观察敌情。突然“砰”的一枪打过来,警卫员大惊失色,连忙准备掩护。岂料,又一记冷枪袭来。罪恶的子弹直穿胸膛,王、鲍二人顿时一个朝南一个朝北,倒在血泊中,再也没有站起来!

随后,敌人的子弹密集起来,三股日伪军向着据点包抄过来。王澄的警卫员汤志凡力大非凡,先行背着王澄的尸体转移;另外几名通讯员则一同抬着鲍志椿的尸体撤退。

东南警卫团遭袭,有人说是驻地汉奸告密,也有人称是由于警卫团团部电台被敌人侦讯了。但不管事实如何,敌人确是有备而来。据了解,日伪军为了挽救其在启海“清乡”不利局面,曾专门训练了一批狙击手,专门寻找机会打击我军政要员。

再说那一弹夺两命的子弹,还真了得,人类战争史上也少有这样的记载。一般的枪弹,在射入一个人体内后,能量已消耗殆尽。即使所谓的“穿心子”,有机会进入第二个人的体内,也是强弩之末,断难置人于死地。由此可见,夺走王、鲍二人性命的绝不是一发普通的“冷枪”。 除了角度、部位等技术和偶然因素外,武器的威力也不容小觑。从目前的资料看,日军在二战中使用的狙击步枪很可能是在“三八大盖”步枪基础上改装的97式和99式步枪,威力强劲。

今日,我们在为壮士扼腕的同时,也将永远铭记侵略者的罪恶子弹。王澄和鲍志椿作为异乡人,为了革命共同来到启东,并血沃沙地,捐躯东疆,令人扼腕悲痛。他们的牺牲是东南地区抗战时期遭受的一次重大损失和挫折。

做一朵革命的浪花

——访鲍志椿烈士女儿鲍浪

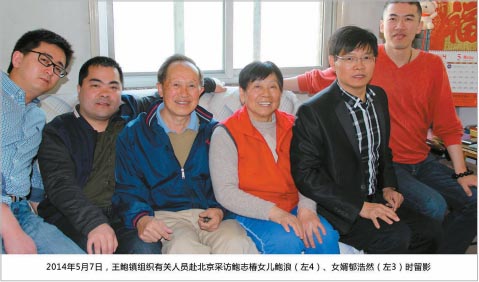

今年5月,在北京海淀区六道口静淑苑小区一套两室一厅的住房内,笔者见到了鲍志椿烈士的女儿鲍浪。从清华大学工程化学系毕业后,鲍浪与丈夫郁浩然一同在北京石油化工学院任教。鲍浪个头不高,脸型见方,虽已年过七旬,但显得十分精干。

“这里原是我母亲王韵清的住所。”鲍浪告诉笔者,母亲过世后,她便与丈夫郁浩然住了进来。套房内陈设十分简单,几乎没有一样多余的物件。客厅里一张五斗橱上,端放着鲍志椿烈士的黑白画像,格外醒目。鲍浪介绍,这张画像是特意请人依据父亲生前的照片临摹的,很是逼真。在卧室,笔者见到了一个镶有鲍志椿遗像的小镜框。照片里,英雄眉宇坚毅,目光深邃。

3岁时,父亲牺牲。鲍浪只能从母亲王韵清和祖母鲍冯一义口中了解父亲短暂而英勇的一生。鲍浪介绍,鲍志椿是家中的独子,年少时,聪颖而淘气。一年清明,鲍志椿随家人前往山上的庙宇烧香祭奠。一时兴起,他竟攀爬到一座关老爷塑像上,摘下其头顶的帽子,戴在自己头上,嬉闹逛奔。在鲍浪看来,这似乎为父亲的戎马生涯埋下了伏笔。

鲍浪说,父亲性格坚毅,初入学堂时,成绩并不突出,但他不甘居人后,发奋努力,最终考取了上海暨南大学。参加革命后,鲍志椿的性格越发倔强。鲍冯一义曾劝说他放弃革命,免得家人整日里提心吊胆。没想到,当时,鲍志椿竟一下就冒了火气,威胁鲍冯一义,若再讲,就将她推下河里去。“无论何时,父亲对革命的信念从未动摇。”

做革命的一朵浪花。这是鲍志椿对鲍浪的期望。1941年,鲍志椿送妻子王韵清返回常熟王庄坐月子。那天风浪很大,望着滚滚长江卷起的朵朵浪花,鲍志椿便决定为孩子取名鲍浪。“大风大浪里锻炼成长,做一朵革命的浪花。”鲍浪对笔者说,这名字是父亲给予她的最好礼物。

虎父无犬女。和鲍志椿一样,鲍浪好强而倔强。作为革命先烈的后代,鲍浪的自我要求更高。在南京师范大学附属中学读书,她便立下志愿,考取一顶一的高等学府。果然,1960年,鲍浪进入了清华大学工程化学系就读。目前,鲍浪从事高分子材料教研,并在任教的北京石油化工学院创办了这门学科。

1998年3月,在母亲王韵清的支持下,鲍浪夫妇拿出自己大部分稿费、科技奖金和科研收入共计5万元人民币,无偿设立了“志椿奖学金”,用于奖励学校家庭经济困难、品学兼优的学生。鲍浪说,这是他们全家纪念父亲的最好方式。

采访中,鲍浪的丈夫郁浩然寻出了一把刀叉一般大小的日本钢刀和一条木尺。“这是父亲的遗物,也是母亲的相思之物。”鲍浪告诉笔者,1944年,父亲牺牲后,母亲独自守寡67年。每每思念丈夫,王韵清就摩挲着这两样物品,暗自神伤。笔者凑近细看,钢刀刀刃已磨损凹陷,但依然锋利;木尺上鲍志椿亲笔书写的名字,墨迹清晰可辨。“现在母亲也走了,这两件遗物就捐送给启东王鲍烈士纪念馆吧。”鲍浪表示。

1959年、1989年,鲍浪曾两次抵启,祭奠自己的父亲鲍志椿。对父亲长眠的这块新土,鲍浪充满了感情。“在这里,有以父亲名字命名的乡镇、学校,更有着激励后人的‘王鲍精神’。”鲍浪说,近几年,启东的经济社会事业迅猛发展,英雄的鲜血没有白流,倘若父亲在天有灵,一定含笑九泉。