——记北京有色金属研究总院生物冶金国家工程实验室副主任宋永胜

①

②

③

①宋永胜与工人在一起

②宋永胜潜心做科研

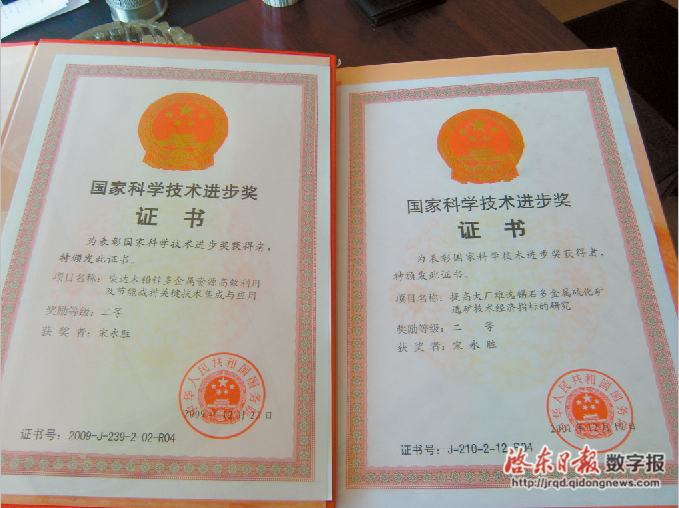

③宋永胜的获奖证书

人物简介

宋永胜,1961年出生,启东市大兴乡人。1979年9月考取江西理工大学,1983年7月,在江西理工大学上学并获矿物加工专业学士学位;1983年8月在江西理工大学任教;1985年9月,考取中南大学,1988年7月,获中南大学矿物加工专业硕士学位;1988就职于北京有色金属研究总院,任生物冶金国家工程实验室副主任,主要研究方向为:低品位、复杂难处理有色金属资源的高效利用技术开发。

2000年9月,被聘为教授级高工,2001年9月,获硕士导师资格。在核心期刊上以第一作者名义发表论文十多篇;获授权发明专利证书十项;获国家科技进步二等奖二项,省部级科技进步特等奖一项、一等奖三项、二等奖一项,中国专利优秀奖一项,北京市发明专利一等奖一项。目前是中国有色金属学会会员,也是科技部、财政部、商务部和自然基金委的项目评审专家,主要从事资源和环境领域的相关项目评审。

本报通讯员 江鑫娴

走进位于北京市北三环外的北京有色金属研究总院,一个衣着朴实的中年人来到门口亲自迎接笔者,这个人就是该院生物冶金国家工程实验室副主任、教授级高工宋永胜。

走进宋永胜的办公室,笔者就看到了许多获奖证书,其中最吸引人的是两张国家科学技术进步奖二等奖的获奖证书。这些证书讲述着它们主人20余年的有色金属研究历程。

与宋永胜交流,他并不避讳自己的出身:“和许多农村考出来的人一样,1961年,我出生在一个贫困的农民家庭,自幼丧父,吃过许多苦,抓住了高考这个人生最大的机遇,才走出农村,上了大学。进了有色金属行业,我一直想实实在在做点事情,就这样一步一步走到今天。”“我这一生应该都不会离开有色金属这一行业了!”

贫苦能励志

求学无止境

1961年,宋永胜出生于启东市大兴乡的一户农民家庭,兄弟姐妹6个,他排行第五。宋永胜就像别的农家孩子一样,没有接受过早期教育,更没有上过什么幼儿园,只有玩泥巴的童年。1966年父亲的早逝,对于这样一个农民家庭而言,更是雪上加霜。自此之后,他们全家都靠母亲一个人支撑,偶尔亲友会有一些资助,但饿肚子依然是他童年最深刻的记忆。

虽然家境贫寒,但宋永胜的母亲一直认为,再穷不能穷教育,只有读书认字,孩子才会有出路。随后,宋永胜被送进了大兴乡的三八小学,接着他又升入了果园中学,高中的时候恰逢江边中学招收第一届高中生,他顺利考入江中。

然而向上的路并不平坦。宋永胜升入中学之后,学校离家远了,没有条件住读,只能早出晚归,每天要走十几里路。这段生活给他留下了很深的记忆:“当时,家里很穷,连饭都经常吃不上,到处借粮食,更别提买书包、文具了”。

贫苦能励志。在那个特殊的年代,宋永胜经受住了生活的考验,立志要考上大学跳出农门,终于在复读一年之后,成了当年江边中学第一个考上大学本科的学生。

针对笔者提出的当年为何选择江西冶金学院(现名江西理工大学)学习有色金属专业的问题,宋永胜笑称,“当时想的是,只要能走出农村,读什么专业都行。选择有色金属专业,纯属偶然。”由于报考军校可以免费入读,还能有工资,所以在1979年报考志愿时,他毅然选报了军校。高考结束后,他立即回到家中,帮忙干农活,一个多月后,村里的广播响起,通知他被调剂到了江西冶金学院。

在宋永胜的印象中,他大学之旅的开端便是挑着一副扁担,驾着一个编织袋和一个破箱子,一路长途跋涉去了被誉为“有色冶金人才摇篮”的江西冶金学院。

宋永胜非常珍惜读大学的机会,而大学也给了他发展自己的平台。大学阶段,宋永胜心无旁骛,从未停下充实自己的脚步。他告诉笔者,当年的他心里只有好好学习,没有任何杂念。最终他成了本专业两个班级中,唯一留校任教的学生。

在留校的两年里,宋永胜积极做好助教工作的同时,一直没有忽略更上一层楼的志向。他想考出江西,去有色行业的更高学府深造。于是,在工作两年之后,他毅然放弃了安逸的教师生活,考取了拥有当时国内有色金属研究顶级专业的中南大学的硕士研究生,而当年全国大学只招3万硕士研究生。

踏实做研究

科技成果丰

“中东有石油,中国有稀土”,小平同志的这句话,让很多青年为之自豪和向往。1988年,研究生毕业之后,由于成绩优秀,宋永胜意气风发地来到了中国有色行业最好的单位——北京有色金属研究总院。

正当宋永胜想大干一场之时,中国有色金属行业出现了严重滑坡,在1991年~1999年的10年间,整个有色行业一蹶不振,有色金属价格低廉的状况始终无法缓解。为此,许多同时进入研究院的同龄人,纷纷开始“另谋出路”,离开研究院,有的甚至永远离开了有色行业。和他一起分配到研究院的同事,最后只剩下了十分之一。

看到如此情景,宋永胜没有动摇自己做好研究的决心,他用最朴实的话告诉笔者,“我就喜欢做研究,期待感受研究成果转化为现实生产力的喜悦,所以我选择了留下来,踏踏实实做研究。”如今的他,成了北京有色金属研究总院生物冶金国家工程实验室最老的一个成员。

说起自己这些年来所取得的成绩时,宋永胜说,自己就是一个普通的研究人员,主要研究方向是低品位、复杂难处理有色金属资源的高效利用技术开发。这些年有一些专利申请也获得了一些奖项。

交谈中,笔者在其背后的书柜中看到了两本国家科学技术进步奖二等奖的奖状。曾经跑过科技口新闻的笔者知道,这是中国科技领域的最高奖项,主要授予在技术研究、技术开发、技术创新、推广应用先进科学技术成果、促进高新技术产业化,以及完成重大科学技术工程、计划等过程中做出创造性贡献的中国公民和组织。每年在全国各个领域内,获奖项目不会超过400项,能获此奖实属不易。

事实上,近年来,宋永胜也可算得上是发论文和获奖的大户了。在核心期刊上以第一作者名义发表论文十多篇;获授权发明专利证书十项;获国家科技进步二等奖二项,省部级科技进步特等奖一项、一等奖三项、二等奖一项,中国专利优秀奖一项,北京市发明专利一等奖一项。

谈起专业问题,宋永胜的话匣子瞬间打开。他告诉笔者,有色行业的研究需要的是亲临现场,工作以来的20多年中,三分之一的时间是在出差现场度过的。“我给你看看我们这两项国家科技二等奖的报奖经历。”他边讲边打开电脑找出了当时的PPT文件。

宋永胜首先给笔者展示的是2001年他和同事们在广西大厂项目。他说,大厂是我国的新兴锡都,也是最重要的有色金属基地之一。大厂的矿石属锡石多金属硫化矿,含有丰富的Sn、Pb、Sb、Zn、S、In及其他稀散金属,各种金属保有储量500万吨,价值1000多亿元,其中锡占总价值60%以上。锡、锑储量居全国第一,铟居世界之首。他们这一课题,意在使选矿成本大幅降低,生产能力成倍提高。这一成果的推广,使得当时用水量从48吨/原矿降到24吨/原矿,降低药剂消耗38%,大大减少了选矿废水排放和药剂污染。同时,这一研究成果,后来被运用于类似多金属矿山如钨、锡、稀土等矿山。最终,他们的课题组因这一研究获得了2001年的国家科技进步二等奖。

青海最难忘

黑发留高原

宋永胜告诉笔者,在他的研究生涯中最令人难忘的是2004年~2005年在海拔3100米的青藏高原上工作的284个日日夜夜。在那个寸草不生的地方,宋永胜和同事们在抵抗高原反应的同时,每天还要穿着被原矿沾得脏兮兮的工作服,与当地工人一起两班倒地在第一线工作,经过反复试验,最终将高新技术传授给工人。

宋永胜对这个项目感情极深,他用了半个小时的时间向笔者讲述他的这一研究成果。他告诉笔者,青海柴达木地区拥有充沛的有色金属资源,但缺少优良的技术。该地区已查明矿种39个,是我国青藏高原最重要的铅锌资源基地,有丰富的铅、锌、金、银、镓、铟、镉等有色金属,长期以来未得到高效开发和循环利用。宋永胜团队认为,有色金属采选冶业是柴达木循环经济试验区六大工业体系之一,具有十分重要的地位。

虽然拥有丰富的矿藏,然而高原缺氧、缺水,生态十分脆弱,这一系列问题是摆在科学家们面前的一道巨大的鸿沟,资源开发需要更先进的技术来支撑。因此,宋永胜与同事一起,开发出了高原地区铅锌矿浮选工艺参数与最佳原生电位匹配的新技术。与原工艺相比,流程缩短1/3、能耗节省1/3、减少固体废弃物排放量1/5,年节水100万吨,提高了主金属回收率。对于这一创新点,宋永胜作出了创造性贡献,主要负责“高原铅锌矿原生电位调控浮选新技术”的研发及产业化应用等工作,投入的工作量占本人工作总量的60%以上,因对本项目的贡献,他还获得了青海省科技进步一等奖。

同时,他们还成功研制出与高原原生电位调控浮选技术相匹配的新型高效浮选药剂A66和T106,解决了高原低温环境下药剂选择性差与捕收力弱的难题,使贵金属(金、银)和稀散金属(镓、铟、镉)平均回收率分别提高了16.80和20.08个百分点,药耗降低了21个百分点,减少COD年排放量24个百分点。

研制出低成本、吸附性能好、可再生、适合处理矿冶废水的生物质吸附沉淀新材料,结合常规废水处理方法,实现矿冶废水的回收利用率≥90%,实现了节能减排、环保的目标。获国家发明专利2项,实用新型专利1项。

另外,为了适应高原低压、低温的恶劣工作环境,他们还设计制造了一种浓密机新型碎泡、除冰系统,解决了在高原寒冷地区精矿泡沫难破裂、冬天易结冰的难题,保证了机器的正常工作。

目前,项目成果已在我国高原多家矿山企业推广应用,生产的矿山产品铅锌精矿约占全国矿山产品铅锌总量的20.2%,提升了我国高原有色金属矿业的核心技术竞争力和科技创新能力。

同时,项目研发和应用推广期间,建立了高原产学研紧密结合的创新模式,完善了企业的技术创新平台;2人入选“新世纪百千万人才工程国家级人选”,培养了2名“西部之光”访问学者、3名省级学科带头人、2名省优秀专家、5名博士后、1名“全国技术能手”及一批技术人员。

回忆当年工作的艰辛,宋永胜摸着自己稀疏的头发,笑言:“我这一头黑发,半数贡献在青藏高原上了。”

除了自己潜心做科研外,宋永胜从2005年起开始带“徒弟”,近6年来,一共有6位硕士“出师”。他说,徒弟们毕业之后,都找到了非常好的工作,其中有一个留在了他的实验室,剩下的大多留京,去了很好的研究机构或者相关企业。“他们都没有偏科,从事的都是老本行,有的收入甚至比我还高。”对于徒弟们的良好归宿,作为导师,宋永胜颇感欣慰。

谈及未来,宋永胜异常坚定,“我估计这辈子都会与有色金属相伴了。”他告诉笔者,目前正在做一个关于生物冶金关键技术研究的863研究项目,这是一项清洁的矿物提取技术。成功之后就可在提取矿物的同时不向外排放二氧化硫,能更有效地保护环境。

整个访问,宋永胜从家乡启东破题。切入正题之后,则句句话离不开有色金属研究这个老本行。最后他又回归家乡这一话题,谈到了对启东老家的看法,他感言:“近些年,家乡的变化真是日新月异,几年不回去,就认不得了!”当然,他最怀念的还是家乡的清澈小河,以及淳朴善良的乡亲们。