——记我市著名旅日华侨画家黄稚

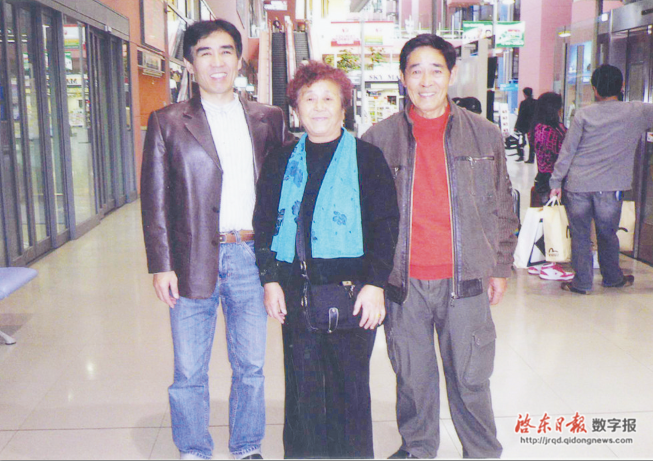

黄稚陪同父母参观日本京都名胜古迹。

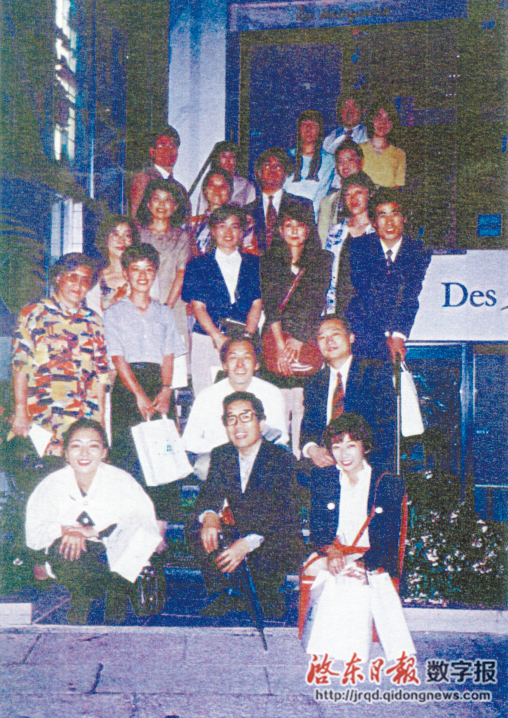

京都艺术大学视觉艺术硕士研究生毕业留影。

黄稚与艺术系教授合影。

“兴趣无尽的完美画家”,《日本美术新闻》曾这样形容他。作为扶桑画坛的一颗耀眼新星,旅日华侨画家黄稚的言辞却十分谦逊:“完美称不上,兴趣无尽倒是确实,因为艺术这条路没有终点。”

人物简介

黄稚,日本名藤井雅一,男,1964年4月生,启东汇龙镇人。1978年启东中学毕业;1984年苏州丝绸学院毕业,分配到北京丝绸厂从事美术设计;1985年在北京服装学院任教;1991年自费留学日本京都市立艺术大学,攻读视觉艺术硕士研究生。现为旅日职业画家。

通讯员 傅焰 本报记者 刘吟菊

“10月13日晚,记者与回国学习交流的黄稚取得了联系。这段时间,黄稚马不停蹄,奔波于西安、北京等地。虽然舟车劳顿,但黄稚乐在其中,于他而言,只要与美术相伴,辛苦也成幸福。

结缘艺术

黄稚出生在一个充满艺术气氛的家庭。父亲沈旦石是美术教师,母亲顾兰芳教授音乐。在父母的熏陶下,大哥在大学里专修音乐,大姐则毕业于南京师范大学学前教育专业,同样歌善舞。从小,黄稚便沐浴在古今中外名歌名曲悠扬的旋律中,感受着用画笔绘制出的壮丽山水、雄奇林木、飞禽走兽以及各色独特建筑。遗传基因中活跃的艺术细胞在体内蕴蓄,最终形成了他独特的艺术气质。

作为家中的幼子,黄稚尤得父母钟爱,替他取名“稚”。据《汉语大字典》释:其意为“幼禾”“年少”。顾兰芳说,她和丈夫希望黄稚能永远保持孩童的天真烂漫与纯洁。而事实上。黄稚确实始终保持着父母为他取名时的美好初衷,他的画作中常常渗透出快乐欢怡以至触发人童心爱心善良之性的天韵。

初中时,在父亲沈旦石的指导下,黄稚正式拿起了画笔。每天放学后及假日,黄稚不再和小伙伴们去逛街胡玩,而是一头栽入到了习练绘画的乐趣中去了。母亲顾兰芳仍记得,一年冬季,黄稚坐在阳台上,背对着阳光,临摹着《白求恩》、《智取威虎山》等连环画。日积月累,黄稚的临摹作品堆积了厚厚的几尺。凡看过的人都说他“画什么像什么”。

1978年,黄稚高中毕业。这年是大学重新实行考试招生的第二年。尽管习画4年,有了一定的基础,但由于创意稍嫌不足,黄稚没有被重点艺术大学录取。不过他没有灰心,继续埋头攻读。当时,黄稚已不满足于父亲的指导,自己外出寻师学艺了。正是凭借着对艺术的执着,在1980年的高考中,黄稚被苏州丝绸工学院、南京艺术学院和浙江美术学院录取。因为收到的第一份录取通知书便是苏州丝绸工学院,并且前一年黄稚曾专门去苏州丝绸厂学习过撇丝技术,在得到父母的同意后,黄稚最终选择了去苏州就读。

黄稚毕业前夕,北京丝绸厂到苏州丝绸工学院挑选人才。在众多毕业生档案中,厂方人事干部一眼就相中黄稚:学习勤奋,专业出类拔萃,担任班干部工作出色,年年为院系的“三好学生”……

因为黄稚既有较高的专业水平,又具备实践经历,他在北京丝绸厂从事美术设计工作如鱼得水。由他设计出来的图案没有一件废品,每件设计品投放市场后都广受欢迎。此时,一个机遇的红绣球又抛向了幸运的黄稚——筹建中的北京服装学院在厂方推荐下考察了他,非常满意。于是,黄稚就去了北京服装学院任服装设计教师。

1988年,北京服装学院发出新校徽设计征集。黄稚设计的三件应征稿底色分别为黄、蓝、白色,代表了服装不同颜色的面料。面料上是个艺术体的“衣”字,似人似衣,如静如舞,传情达意,有着一种震撼心灵的强烈艺术感染力。这一设计稿被学院的征稿评选组评定为头筹而采用,黄稚一举在学院出了名。

1991年,为迎接国际青年服装设计师会议,会议主办国瑞士向全世界青年服装设计师发出了服装设计大奖赛的通知。黄稚以南北黄海壮阔磅礴的同与色调的异为基调,设计出了既具有中国民族风味又结合西方韵味、融进了当代世界服装潮流的主旋律图稿,被评委选中获奖,应邀代表国家级青年服装设计师去瑞士参加会议并领奖。会议期间,黄稚获奖的服装由世界级模特穿着上台向与会者表演,引起与会人士的热烈称颂,瑞士各大报纸争相报道引起了轰动效应。

东渡日本

1992年,黄稚决定东渡日本,前往日本京都市立艺术大学攻读硕士学位,专业为视觉艺术。回想起远渡重洋时的不顾一切,黄稚戏谑是体内的艺术细胞在“作祟”,“当时,日本画坛多变的风格,对我而言有着不可抵挡的吸引力。”

尽管非常舍不得黄稚出国,但从珍惜和培养人才角度考虑,北京服装学院还是支持了黄稚的决定,并为他保留了教职,希望他学成归国仍回到学院工作。

由于是自费留学,生活费加上昂贵的学费,重重地压在黄稚的肩上。刻苦读书的同时,黄稚勤工俭学赚取微薄的薪资。在日本,黄稚第一份业余工作是在一家食品厂的流水线上包装饼干。有一次,因过分疲劳,黄稚忍不住打起了瞌睡。当他睁开眼,面前积压起一大堆待装的饼干。黄稚只得手忙脚乱,加紧赶工,以赶上流水线的进度。“这件事告诉我,做任何事都要全神贯注,不能有一丝一毫的疏忽和懈怠。”为了美术梦想,黄稚坦然接受了生活的艰难。虽然忙碌劳累,但黄稚的心灵上感到无比充实。

听说儿子如此辛苦,国内的父母寝食难安。他们尽可能省吃俭用给黄稚寄钱,希望他少做些兼职工作。但黄稚坚决不要,在他看来,生活的艰辛可以磨励意志,锤炼韧性,坚定信心,更有利于进行美术创作。

黄稚的勤奋、乐观感动了日本房东。房东向朋友的公司推荐了这个学艺术的中国小伙儿。黄稚终于有机会发挥自己的强项——美术设计了。在公司,黄稚兢兢业业干得十分出色。几个月后,老板把公司工艺品管理方面的工作也交给了黄稚,并给他加了工资。收入增加了,没有了后顾之忧,工作又是自己本来的专长,举重若轻,黄稚也就有更多的时间和精力钻研业务。

1993年10月,黄稚在日本京都长期信用银行的画廊,举办了他的第一次个人画展,并崭露头角。京都大小报刊发表了多篇业内人士的评论和读者的展感,称许画展中无论是油画,还是水墨画或图案画,无论是色彩的调配,还是光线的明暗、线条的深浅,都展现了技法的成熟,都表达了一种宽广、大气和文雅。这种由中国传统技法和西洋画法合榫融洽又具有创造性的画作,给日本的画坛吹来了一股清新朗美的气息。

三年后,黄稚以他优异的成绩完成了学业。与此同时,他也收获了自己婚姻的幸福。由于妻子是日本人,黄稚最终选择留在日本,成为一名职业画家。

此后,黄稚的画技日益精进,他已不再局限于技法的追求,而是将心思花费在意境的描摹上。鲤鱼纹理的勾勒、荷花池中光线的表达、微风拂过时的水波……黄稚一次次否定,一次次成长。“空谷幽兰”,这是黄稚及其作品所传达出的艺术气质。黄稚说,他用心在作画,用画描绘生活。

鱼跃龙门

2005年1月,黄稚在宇和岛市资料馆举办了第二次画展,获得了比第一次更大的成功。紧接着在2006年7月,黄稚和另外3位中国画家在京都市美术馆举办了四人画展。在展出的一百多幅画中,黄稚有三十多幅,再次获得喝彩。业内人士称:画家黄稚的画日臻老到,已达炉火纯青的境界。由此,黄稚在日本日益走红:他画的《云龙图》为永德寺收藏;动画片《聪明的一休》中出现的林中虎啸图出自他的手笔;他的工笔画《老鹰》被日本一家公司采用作日历牌——那斑痕毕现的细爪,那深深凸露的根根羽毛,那昂扬着的首,那圆睁着的眼,象征着强者的雄威……如果说画家黄稚在当今日本画坛炙手可热、红得发紫有点夸大其词的话,那么说他是颗绚丽的新星确是名副其实。

2008年夏天,日本京都市古裂会拍卖公司举办了一次旅日华侨黄稚的画作拍卖会,争购如潮。其中一幅名为《江南水乡》的风景油画拍出了20万元人民币的价格,被一位外国油画爱好者收藏。这幅仅为宽50厘米、长70厘米的风景油画拍得了如此的好价,实属罕见。

此画的购得者评价说,这幅《江南水乡》,有小桥流水,有轻舟,有亭榭,一派宁静致远的意境,爽心悦目,气氛宁谧,心情详和,超然物外。蓬莱仙境何处寻,江南水乡在眼前。置身其间,忘忧,忘烦,乐在其间,成水乡神仙也。此画真是神来之笔。

这次拍卖会上,黄稚的画被抢购一空。根据老板的建议,黄稚临时又画了几幅风景,又售罄。之后不久,黄稚的另一幅风景油画《青岛全景》,在拍卖会上被拍出了300万元人民币的价格。虽然最后流拍,但该画的艺术品位、艺术价值已为业内外人士首肯。

近几年来,黄稚各种题材、各类画种在日本早已热销。尤其是他的条数不同、大小不一的多种游姿的鲤鱼画,更是赢得了日本广大民众的由衷喜爱。日本民俗,鲤鱼为吉祥的象征。正如我国民间所说“鲤鱼跳龙门”,代表了喜庆、奋发、向上,家里挂上这么一幅活灵活现、栩栩如生的高雅艺术名家画,不仅有鸿运高照之意,也体现了品位的不同一般,故而形成了争购的局面。在2009年的一次拍卖会上,黄稚的一幅腾跃的鲤鱼,以其鲜活的形象、明丽的颜色,博得了满堂彩,最终被一位新加坡华侨以55万元的价格买走。

2012年4月,黄稚受邀参加我市第五届江海文化节。在市少年宫,黄稚举办其在国内的首个画展,展出作品58幅,以水墨花鸟画为主。“这些画既融合宋代传统的水墨技法,又带有现代人的审美元素,风格较为清新淡雅。”黄稚介绍。

其实,早在三年前便有不少画廊有意邀黄稚回国办画展,但他觉得当时时机不够成熟。“我希望在国内呈献出来的作品无可挑剔。”黄稚说。不过,对于在启办画展,黄稚则显得较为轻松:“毕竟是在自己的家乡,有画得不好的地方,先让家乡人民指出来。”

如今,黄稚的作画生涯如日中天,但他仍精益求精。黄稚说,一幅成功的画作是生活常态的表达,却在细微处显现着生命力。身临其境、画外有画,是他一直坚持追求的。目前,黄稚最大的心愿便是将日本画坛清新淡雅的风格带入国内,“其实,日本对传统文化的继承还是很值得我们借鉴。”

虽说常年生活海外,但黄稚表示,他每年都会抽时间回国探亲。“这两年,我们启东的发展很迅速,一年一变,叫人欣喜。”黄稚说。