——记上海飞机制造厂原党委书记郁德昌

本报记者 陆玲琳

人物简介

郁德昌,1946年3月出生,启东南阳镇人。1965年毕业于启东县东海中学高中部,当年考入南京航空学院(现南京航空航天大学),毕业后分配到上海沪东造船厂工作,后调入上海飞机制造厂,先后任厂长助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长。研究员级高级工程师,享受国务院特殊津贴。

最近几天,在一家飞机制造公司的盛情邀请下,上海飞机制造厂原党委书记郁德昌为他们提供飞机工装技术指导。“能为中国飞机技术提升发挥余热,我很欣慰”郁德昌高兴地说。

因孩时的梦想,一个从启东农村长大的优秀青年执意走上了我国飞机制造一线。38个春秋的不懈努力与刻苦追求,使他的名字与我国首架民用大飞机运十、中美合作MD-82、83等飞机共同载入我国航空史册。

贫穷学子的梦想

1946年3月,郁德昌出生于启东县聚南乡汇成角村的一个贫苦农家。在那个物资严重匮乏、生活极其困难的年代,吃饱肚皮都成了奢侈,念书自然是想都不敢想的事。就在郁德昌刚刚懂事那年,家里突然来了两个当兵的。没说上几句话,父母亲就悲怮地大哭起来。后来才知道,是叔叔郁维道在1948年山东莱芜战役中光荣牺牲,部队送来了烈属证书和抚恤金。此后,他们就成了烈属。于是,在郁德昌8岁那年,村干部帮着免去了学杂费,让他背上书包上了学。

那是1953年的夏秋之交,当时学校设备简陋,一个班里坐着好几个年级的学生,老师分时段给不同年级学生上课。深知上学的来之不易,郁德昌对上课有着格外浓厚的兴趣,高年级的课程他都偷偷地跟着学。由于听课非常认真,所以就算课后为帮着父母忙农活来不及做作业,郁德昌对知识掌握得还是很牢固。看在成绩优秀的份上,老师也不批评他。在顺利完成了初级小学和高级小学的学业后,郁德昌考上了公办的南阳中学。他家离校有5公里的路程,因家中贫困,郁德昌只能走读。那时正遇三年困难时期,不少同学都得了浮肿病。许是从小苦惯饿惯了,天天来回跑得饥肠辘辘的郁德昌硬是挺了过来。

就在这往返学校的路程中,生性活泼的郁德昌虽然不舍错过周边的好风景,但不敢放慢脚步,生怕迟到。只是每每听到空中传来呼啸声,他就马上驻足眯眼观望飞机。那雄鹰展翅般的潇洒英姿深深烙在心中,让他对飞机充满着无与伦比的崇敬与喜爱。什么时候我也能驾驶飞机在蓝天飞翔?什么时候我能自己制造一架雄伟的飞机?这一个个充满豪情的想法在少年时期的郁德昌胸中升腾。

初中毕业,郁德昌经老师推荐,考上了东海中学。那时,郁德昌的好成绩已成为父母引以为豪的事,家里就借了钱供他读高中。临近高考,他迫不及待地要求参加飞行员体检,不料却因患有鼻炎而被筛下。空军梦的破灭让他颇有些失落,但也因此定心参加高考。

当年,全国招收十万大学新生。那个年代能参加高考的本来就不多,录取基本上是百分之十的比例。执著于自己的理想,郁德昌填了军事工程学院和南京航空学院。1965年8月中旬的一天,郁德昌还在农田里帮父母挣工分时,就收到了南京航空学院的录取通知书。“我真的可以去学造飞机啦!”当时激动的心情真是难以抑制,郁德昌撒开步子在田间狂奔着,释放着梦想即将实现的狂喜。

这一回,父母更是没有犹豫,决定砸锅卖铁也要让郁德昌上大学。毕竟,这是郁家祖祖辈辈第一个名副其实的大学生啊!

脚踏实地的开始

1965年8月28日,郁德昌的人生翻开了崭新的一页。

那是郁德昌到南京航空学院报到的日子,也是他此生第一次出远门。从农村到省城,郁德昌立即感受到了强大的城乡反差:乡间的路几乎都是窄小坑洼的,省城的道路宽阔而平坦;家乡的房子都是低矮的,省城的楼房比比皆是。然而让他最为激动的还是学校门口悬挂的两条大幅标语:“欢迎您,未来的航空工程师!”“欢迎您,祖国的栋梁!”看着这两句话,郁德昌油然而生一股豪情:栋梁,就是有知识、有品德、有涵养,具备民族责任感的国家之才啊。昨天,自己还是一个捧着书本的高中生;现在,跨入了大学门,就要胸怀远大抱负,肩负起为祖国航空事业奋斗的伟大责任了。

开学典礼上院长的那席话更坚定了郁德昌的信念:“我们是国防院校,培养的学生是又红又专的;我们是工程师的摇篮,打造出的是一个个有用的栋梁之才。国家未来的国防建设需要你们。同学们,努力努力再努力!”这番话,深深烙在大学生郁德昌的脑海里。即便是时隔40多年的今天,郁德昌依然能非常清晰地回忆起来。

5年的大学生活,期间虽然有过“文化大革命”的冲击,所幸国防院校的派系斗争不算激烈。那时,图书馆天天开着,复课时老师全都尽心尽职地讲课,只要是愿意学习的人都能好好地掌握到专业知识。郁德昌是那种既聪明又努力的学生。他所学的是陀螺仪表专业,虽然枯燥,但他却喜欢钻研,自己摸索出一些规律来,理论知识掌握得挺全面。

然而,1970年毕业分配时,郁德昌没有感受到一点天之骄子的优越。当时,“文化大革命”还未结束,知识分子的社会地位依然低下,他被分配到了第六机械工业部所属的上海沪东造船厂,专业根本不对口。报到的那天,踏进油污而杂乱的车间,他的心一下子就凉了。这里哪有一处能与飞机制造厂相比?他又如何接触到梦寐以求的飞机呢?当时就认为自己作为知识分子是来劳动改造的,于是,郁德昌咽下委屈与不满,老老实实地当起了内场工具科的一名钳工。

在“改造”的三年间,郁德昌惊奇地发现了这里还真是个藏龙卧虎的地方。有一个姓季的南通师傅,两榔头就能把一个用歪的电焊钳敲得笔直。难怪有种“老家伙”的傲气。他彻底融入车间工人的角色中,如饥似渴地揣摩学习,车铣钳刨磨,样样都练上了手。未曾想到的是,这段经历使在他今后的飞机研制工作中大为受益。

运十飞机的制造

“我们要造大飞机。”“要坐自己造的飞机出访。”主席和总理的话给当时怀揣航空梦想的中国技术人员开辟了更广的用武之地。

1970年,国务院和中央军委决定将研制有自主知识产权大客机的任务落实在上海,当时被称为708工程,飞机取名为运十。于是,上海各系统学航空专业的近百名专业人才被归口调到空军第十三工厂,郁德昌也被调去在飞机特设车间仪表工段当特设技术员。那是1973年5月的一天,阳光分外明媚,面对干净整洁的工作台,郁德昌有种如鱼得水的欢畅。一年后,他进入运十飞机的模线样板设计室工作。当时,飞机总体设计方案已定。模线样板设计就是把各种复杂的图形和数据转换成可操作的样板,这是郁德昌未曾学过的。

从无到有,融会贯通,凭着灵活的思维和不懈的努力,不到一个月,郁德昌便掌握了模线样板设计的基本知识。然而,模线样板设计的过程是特别严苛的,细到一个铆钉都不能有半点差错。因为模线或样板环节出错,那整个制造过程都得重来,那个重大责任谁也担当不了。因而,在模线样板设计的6年间,郁德昌严格按照图纸,设计的每一步都走得特别小心,没有出过半点差错。这其中,在船厂练到的本领使他在样板制作时得心应手。这项工作打磨出他的细致和严谨,也练就了他娴熟的技术和快捷的处置能力,先后主管设计了运十飞机扰流板、机翼外翼后缘总体、中外翼前缘、内禁翼舱后缘总体、机翼吊挂整流包皮、吹风样机平面等模线和样板。在运十飞机的本体零部件制造及部件装机和全机总装过程中,他全程参与了现场的跟产工作。这是一段毕生难忘的经历,不仅是因为自己终于能参与造飞机了,而且掌握了飞机制造的整个过程。郁德昌至今还记得那些个夜以继日的日子里,尽管条件非常艰苦,但自己是怎样的豪情万丈,怎样的骄傲兴奋。

1979年,郁德昌被任命为车间技术组长。

1980年9月26日9时37分,上海大场海军机场,没有锣鼓也没有什么仪式,一大群人就热情洋溢地站在那里,带着紧张与兴奋观看运十飞机的试飞。当运十飞机在机场上空飞行28分钟,稳稳地降落在跑道上时,所有的人都拚命地欢呼起来。郁德昌在人群中跳啊笑啊,泪流满面……

从首次试飞到1984年,运十总共起落130架次,飞行170多个小时,7次飞抵起降难度较大的拉萨贡嘎机场,经受了气象、海拔、严冬、酷暑的考验。运十飞机首飞成功后,在国内外引起了极其强烈的反响。1980年11月,路透社发出电讯:“在得到这种高难度的技术时,再也不能视中国为一个落后的国家了。”波音一位副总裁看了飞机,了解了情况之后说:“如何研制大型喷气式运输机,你们也毕业了,我们不过早毕业而已。”美国道格拉斯一位技术负责人说:“运十把中国的民用飞机技术水平推进了15年。”

运十的各项技术水准达到了世界先进水平,中国由此成为国际上极少能自制大飞机的国家之一。

先进理念的获益

由于种种原因,令人自豪的运十飞机在首飞5年后就下线了。郁德昌无法形容当时的那种心痛,仿佛就是看着自己含辛茹苦养育的孩子夭折的感觉。这一停顿,造成了我国的民机事业比世界先进国家落后了近30年。而当初,运十飞机立项,只比欧洲空中客车的上马晚2年。

但郁德昌前行的步伐没有停滞。当时,工厂乘着改革开放的东风军转民,郁德昌所在的车间接下了首辆SF640大客车的设计研发任务,期限为3个月。时任车间技术副主任的郁德昌包揽了汽车操纵系统的设计。参与飞机制造的经历给了他很大的帮助,他的设计相当成功。后来畅销国内市场的飞翼牌大客车就是以SF640为原型。在车间总装飞翼牌电风扇的过程中,郁德昌设计的半自动装配工艺流程,使月装千台电风扇的速度提升了整整10倍。

在被任命为厂生产科科长后,郁德昌被选送到香港学习市场经济运作知识。1985年8月,他学成归来,受命担当上海航空工业公司生产经营助理。当时,因运十飞机的国际影响力,美国麦道公司提出与中国合作生产MD-82大型喷气式客机。郁德昌主管其中的工装制造工作。再次从“地”到“天”,而且是跟国际先进的飞机制造公司合作,郁德昌非常珍惜这样的机会。此次,他依然胸怀厚重的责任感:利用美国的先进技术,强大自己的民机工业。

在这段时间内,让郁德昌最受益的是麦道公司的先进管理理念。其核心是:每个人的工作都严格按程序办,每道工序都要留下痕迹。就是一项工作安排下来,首先得明确做什么、谁做、何时完成。管理是按部门和系统由上而下,一级指挥一级,逐级对上负责。每项工作都要实事求是地做好记录,一旦出现问题就能立即追索和改正。而且,在质量标准中,尤其对于不合格品就是切割后锁到一个房间中集中处理,不得挪作它用。就像一张图纸只要有一处改动,现场所有的整套图纸就得全部报废。在国内的管理理念中,这样实在是浪费。然而,麦道公司首先确保的就是质量,让错误不再重犯。那时,一位中方工人安装了一个未符合保存在零下80度条件的铆钉,被麦道公司管理人员发现。当即,美方要求这名工人和后道上的美方检验员走人。考虑这名工人是烈属,工厂安排他去当锅炉工,而美方坚决要求那个检验员打道回府。得益于这套全新的管理理念,双方合作的35架MD-82、83飞机,在出厂进入航线后,均未出现生产制造方面的问题。

这段合作经历使郁德昌在技术研发和管理经验上更上台阶。1986年,他任厂长助理和副总工,主抓军品歼七Ⅲ襟翼工装制造和产品投产工作以及新型大客车的设计和研制工作,开始与母校改名的南京航空航天大学共同合作《在军民品生产中移植麦道程序管理方式的实施与应用》的课题研究。期间,他配合总工花了近一年的时间,用麦道公司的先进管理经验,在上海第一个拿下了大客车的生产许可证。

矢志不渝的追求

在上世纪80年代后期,根据公司要求,郁德昌致力于民品的研发。1988年,他率队研制的四款新型大客车在中国汽车工业总公司组织的全国展览评比中,一举获得了最佳设计奖、最佳工艺奖、最佳质量奖等三个全国性大奖。在受任当上海飞机制造厂副厂长期间,还与相关部门共同攻克了消防车50米云梯车的难题,填补了我国超高度云梯消防车的空白。

1991年9月,航空部给上海飞机制造厂下达任务,研制主起落架为四轮的协调样机,取代MD-82原两轮主起落架。时任上海飞机制造厂副厂长的郁德昌理所应当成为主要负责人。只要触及飞机,他总是异常兴奋。此项任务技术难度大,时间也只有半年。已步入中年的郁德昌似青春焕发,每天早出晚归,穿梭于工厂和设计院之间,协调解决各种技术问题。次年4月,任务圆满完成,荣获航空部一等功嘉奖。

1995年,公司指派郁德昌负责华龙厂区的全面工作。当时,工厂正处于连年亏损的尴尬境地,人心涣散。这里有不少是在祖国航空战线上奋战过的精兵强将。不能让这支队伍散了,这可是国家航空工业发展的希望啊!郁德昌一方面稳定人心,一方面积极维持生产。他以身作则,要求党员干部身先士卒。历经6年多的艰苦努力,工厂终于迎来了艳阳天。那支航空建设队伍也因此完整地保留下来,至今一直活跃在航空一线,迎接着新一轮民用大飞机研制的挑战。

在上海飞机制造厂担任党委书记期间,郁德昌以自身真实的经历和感受,激励全厂上下以高昂的姿态投身民机研制事业。每每回忆起当年参与运十飞机设计制造的那个过程,郁德昌总是心潮澎湃。这些年,他从未停止过对造飞机的追求,从未失却对自制民机的希望。他认为,虽然运十下线十多年,延缓了我们造大飞机的进程,但也使我们积累了不少经验,在技术、质量和生产管理上都上了一个新的台阶。这些,都为新时期国产大飞机的研制奠定了坚实的基础。

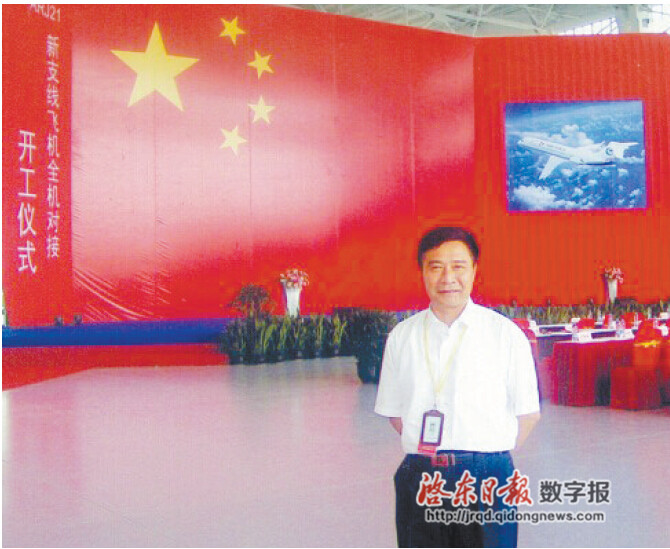

新世纪到来,民用大飞机研制的春天也来到。大型客机项目已被列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》16个重大专项之一,上海成为大型客机C919项目的研发基地,要在2014年实现C919的首飞。目前,上海飞机制造厂(现改制成有限公司)作为中国商用飞机有限责任公司的总装制造中心,正在承担新支线飞机ARJ21-700的总装任务,每年要生产50架。这一切,都是如今身退心未退的郁德昌时刻热切关注着的。

不知是少年时期的喜好,还是职业造就的习惯,每每听到空中传来飞机的呼啸声,郁德昌还是会不由自主地抬头仰视。“让我魂牵梦绕的,还是我们自己的大飞机。很快就要圆梦啦……”瞻望祖国广阔的蓝天,郁德昌依然心飞扬。