——记南通蓝印花布博物馆馆长 吴元新

本报记者 蔡樱子

儿时孕育蓝白情结

吴元新从儿时起,家里便过着祖母纺纱、母亲织布、父亲染色的生活,全家穿衣全靠自己动手。每天听着吱吱呀呀的纺纱织布声,又看着一块块坯布被染上各式各样的蓝白图案,让他与蓝白艺术结下了不解之缘。

1960年冬,吴元新出生在汇龙镇菜园村,祖先是从江南迁移来的,同时也把纺织技艺和印染技艺带了过来。听父辈们讲,为了躲避战乱,吴家从苏州城迁往郊区吴县,清末时又举家迁至崇明的杨家沙(现为启东汇龙镇),开荒种棉,织布印染,繁衍生息。让他记忆尤为深刻的是,他80多岁的奶奶杨国珍眼睛基本都瞎了,还在纺纱。

在他的童年,最有趣的的事就是染布和织布上机前的准备工作。每到这个时候,姑妈、姨妈、表姐就会一起来帮忙。姨妈把纺好的纱团摇成绞纱,父亲把大铁锅当成染缸,姑妈烧火加温,父亲浆纱染色,母亲和表姐穿棕、配色、上机。此时家里就变成了热闹的染织作坊。吴元新看得兴致勃勃,也会学着大人拿这个抓那个,一不小心把染料弄得满身都是,被大人们笑话成了大花猫。纱上机后,他有时还悄悄地在布机上梭几下,享受那无穷的乐趣。

那时,吴元新家就能织染十几个花色,有芦扉花布、小格子布。花型小的一般用来做男人上衣,纹饰精美的柳条布、蚂蚁布是女人的衣料,大格子粗条的花纹用来做被里。吴家出新花式出来时经常吸引村民来观看,在当地小有名气。每晚母亲织布到深夜,父亲会在吴元新上床前把被窝捂暖,依偎在父亲胸前的吴元新,看着那背面上有趣的蓝印花布图案,听着父亲讲着蓝印花布的故事和传说,蓝印花布在他的心中生根发芽。

提起这些,吴元新的脸上似乎又显现出儿时的笑容,他说,在这种环境中让他从小就对纺纱印染产生了一种难以割舍的情感,而父亲粗拙的图案画也给了吴元新最初也是最浓郁的艺术熏陶,使他在潜意识中对蓝印花布情有独钟。

拜师缘定蓝印花布

他一边学印染一边学刻版,在实践中刻版技艺有了长足的进步,在黄师傅的鼓励下,他设计制作了十几个蓝印花布新的纹样交给印染厂,并寄给日本客商。

16岁那年,吴元新中学毕业后,因为父亲身体不好,家庭生活日渐困难。他作为家里唯一的男孩,想着该为家里负担一部分责任了。

进厂后吴元新先被安排到了染布车间,学染布、清洗、整理。初来乍到的欣喜和新鲜感很快就过去了,吴元新渐渐感到有些失望:难道我一辈子就在这原始落后的染坊度过了?厂长钱允华看出了他的心思,对他说:“我知道你喜欢画画,但想搞蓝印花布设计,必须掌握各道染色工艺。”就这样,吴元新白天染布,晚上坚持学习画画,一年后,吴元新凭借自己的刻苦努力,掌握了各道工艺技能,并获得全厂的“百日红”染布能手称号。

不久后,他终于被调到梦寐以求的刻板设计室,跟着黄师傅学习刻板。期间,他经常跟着师傅们利用休息时间到民间收集各类蓝印花布,这时候收集的许多明清时物件也都成了后来他博物馆里的宝贝。而在当时,为的却仅仅是搜集各类纹样,设计出更好看的蓝印花布。幼年的家庭熏陶,加上师傅们的指点,吴元新对蓝印花布的感情和认识又上升到了一个层次。

他体会到,印花布的纹样代表人们的理想和期望,那些“年年有余”、“麒麟送子”、“平升三级”等图案都是人们祈求生活的吉祥如意、纳福祥瑞的特定语言。身为农民的儿子,他更能体会祖辈们对这种吉祥纹样的情感。

他一边学印染一边学刻版,在实践中刻版技艺有了长足的进步,在黄师傅的鼓励下,他设计制作了十几个蓝印花布新的纹样交给印染厂,并寄给日本客商。由于是第一次设计,他苦苦等待者日本的消息。不久,日本客商亲自来厂订货并拍摄了蓝印花布各道工艺流程图片,客商用不太流利的中文说道:“这里的工艺家太了不起了,把传统工艺原生态保护得这么优秀!我回去后要把它们制成明信片,让日本人了解中国优秀的染织文化。”

第二年,作为青年工艺家,吴元新设计制版的工作照被制成明信片在日本发行。这事给了他莫大的鼓舞,从那时候,吴元新明白,他同蓝印花布是真的缘定终生了。

为了加强自身艺术修养,吴元新刻苦练习绘画技法,1982年,吴元新考入江苏宜兴陶瓷学校美术专业。可是他人虽然离开了厂里,但心却时刻没有离开。因为,他和厂里有个“君子约定”——学习期间还要继续为厂里搞设计。到了毕业那年,学校把他留校,专门教学生画图案,他还带动学生们共同设计蓝印花布的图案。

追梦营造蓝白世界

1997年,经过一年的准备,吴元新拿出了所有积蓄并筹措了一部分资金,在文峰公园内一个偏僻的院落,挂上了“南通蓝印花布博物馆”的牌子,把自己20年来收藏、开发、研究的成果和几百件蓝印花布精品布置成他梦寐以求“蓝白世界”。

1987年,全国第一家旅游工艺品研究所在南通筹建,其中,又把蓝印花布作为专门的一项研究内容,而对蓝印花布工艺设计都十分熟知的吴元新自然成了最恰当的人选。从此,吴元新就开始了专门从事蓝印花布艺术研究工作。

在这个岗位上,吴元新一干就是10年。他跑遍了南通地区的印染作坊,走访了几十位民间艺人和作坊师傅,广交朋友,收集了一批流失在民间的优秀纹样、实物及图片资料。期间又被推荐赴北京中央工艺美术学院和中央美院学习。1996年,机构改革在不断推进,南通旅游工艺品研究所被一家制帽厂兼并,要求从事蓝印花布的人要全部改行。这意味着要吴元新放弃从事20年的蓝印花布工作。怎么办呢?要么留下来,要么“下海”。

当时,人们对“下海”还有许多担忧。吴元新的想“下海”的想法也一样遭到了周围人的反对,但他实在割舍不下令他心痴神迷的蓝印花布。可是,自己有收藏、有设计、又从事了这么多年的研究开发工作,自己为什么不能为蓝印花布营造一个陈列的殿堂?吴元新觉得自己有责任承担建馆的工作,他决心建造一个——中国南通蓝印花布博物馆。

在南通市文学艺术界联合会、民间文艺家协会和父母的鼎力支持下,1997年,经过一年的准备,吴元新拿出了所有积蓄并筹措了一部分资金,在文峰公园内一个偏僻的院落,挂上了“南通蓝印花布博物馆”的牌子,把自己20年来收藏、开发、研究的成果和几百件蓝印花布精品布置成他梦寐以求“蓝白世界”。后来,又在蓝印花布博物馆下面成立了染坊。

起步的前两年是非常艰难的,吴元新经过艰苦的努力,设计了一批蓝印花布工艺品投放市场。以文促商,集收集、研究、开发、生产为一体的私家博物馆的生存之道在实践中不断形成。白天,他在博物馆里接待一些客人,宣传蓝印花布,晚上,他到蓝印花布的作坊里制作设计蓝印花布。这样,通过了3年的时间,博物馆渐渐实现了自给自足的局面。

随着蓝印花布对外文化交流越来越频繁,来馆参观的宾客日益增多,原来偏僻狭小的蓝印花布馆已不适应接待中外参观者的需求,收藏的历代精品也得不到更好的保护和展示。对于这一问题,南通市政府很重视,决定帮助吴元新建一座新的蓝印花布博物馆。

如今,坐落在风景秀丽的南通濠河边上的博物馆古朴雅致,前厅后厂,不仅陈列了上千种蓝印花布制品、图片,以及古旧纺纱机、织布机,还生产自己品牌的蓝印花布产品,许多人慕名而来……而且,蓝印花布博物馆被中国民间文艺家协会命名为“中国蓝印花布传承基地”,成为南通又一个特色旅游亮点。

近年来,随着国家对包括蓝印花布在内的非物质文化遗产越来越重视,让吴元新看到了希望,更让他倍感欣慰的是,在蓝印花布世界里出生长大的女儿吴灵姝和自己一样热爱蓝印花布。

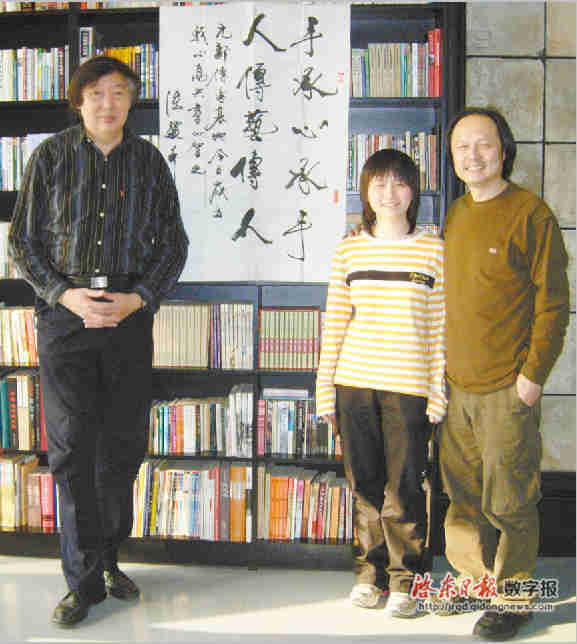

毕业于中国艺术研究院的吴灵姝目前在南通大学蓝印花布艺术研究所工作,作为蓝印花布的第六代传人,她现在已经熟练掌握了蓝印花布技艺中刻、印、染以及绞缬、夹缬等传统技法,并立志将来传承父业。

冯骥才先生在南通中国蓝印花布传承基地授牌仪式上评价吴元新说:“我特別希望像元新这样的人在南通能更多一些,因为南通有很多的文化遗产。希望元新能做更大更广泛的工作,今天我们给元新更多的是光荣,明天更大的是压力,但我相信,元新不会叫苦,因为他每一分钟都要讲蓝印花布这四个字,他怕一不讲,蓝印花布就没了。”冯骥才还讲到,“我们需要有像吴元新这样的人,有这样的文化视野,有这样的文化眼光,有这样的奉献精神,有这样的责任感,站出来守望我们的文化,弘扬我们的文化。”

让蓝印花布回归启东

吴元新计划将在启东筹建“吴元新蓝印花布博物馆”,让优秀的藏品回归到启东,让更多的人护和传承好“国家级蓝印花布非物质文化遗产”这一宝贵资源,他要用蓝印花布勾勒永久绚烂的民间文化。

对于家乡启东,吴元新有着道不完的话语。“启东是生我养我的地方,更是让我与蓝印花布结缘的地方,我爱家乡。”逢年过节,他都会带上一家老小回到启东,到这转转到那看看,启东点点滴滴的变化都让吴元新牵挂着。

吴元新告诉记者,启东是蓝印花布最多的地方,他发动身边的朋友、亲戚共同加入收集的行列,每年都能从家乡收集到300多件蓝印花布。目前,南通蓝印花布艺术博物馆内共收集了26000多件实物,10万多个纹样,这里很多优秀的藏品是从启东收集收来的。

“很多流传在民间几百年的蓝印花布花样正在消失,再不抢着收藏就没有了。”吴元新介绍,不仅是启东,还有很多地方都流传着一种习俗,那就是当老人去世时,后人会将他生前的衣物都一起烧祭给她,很多文化遗存随之而消失。家乡是南通历史上重要的蓝印花布产区,蓝印花布制品曾遍及启东镇乡的每家每户。近期,吴元新计划将在启东筹建“吴元新蓝印花布博物馆”,让优秀的藏品回归到启东,让更多的人护和传承好“国家级蓝印花布非物质文化遗产”这一宝贵资源,他要用蓝印花布勾勒永久绚烂的民间文化。

人物简介

吴元新 ,中国工艺美术大师,中国民间文艺家协会副主席,享受国务院政府特殊津贴。首批“国家级非物质文化遗产代表性传承人”,中国民间文化杰出传承人,中国艺术研究院客座研究员,中国民间美术遗产保护与研究中心学术委员会委员,清华大学美术学院染服系、中央美院设计学院兼职教授,苏州大学艺术学院硕士生导师。被授予全国中青年德艺双馨文艺工作者,荣获中国民间文艺“山花奖个人成就奖”,设计的作品被国家博物馆、中国美术馆等收藏。出版《中国蓝印花布纹样大全》《刮浆印染》《南通蓝印花布》《江苏符号·蓝印花布》与国家重点图书《中国传统民间印染技艺》等专著。现任南通大学蓝印花布艺术研究所所长,南通蓝印花布博物馆馆长。

吴元新从1976年开始进行民间艺术的制作与研究,1997年创办全国第一家集收藏、展示、研究、生产、经营为一体的蓝印花布博物馆。该馆成立以来坚持以宣传民间艺术、继承传统工艺为宗旨,共赴海内外展览30多次,接待了中外宾客50多万人次。由他申报的《南通蓝印花布印染技艺》被国务院批准文化部授予“国家级非物质文化遗产项目”。吴元新视民间艺术如生命,竭尽全力弘扬和传承地方特色的工艺品蓝印花布,成为蓝印花布之乡的守望者。

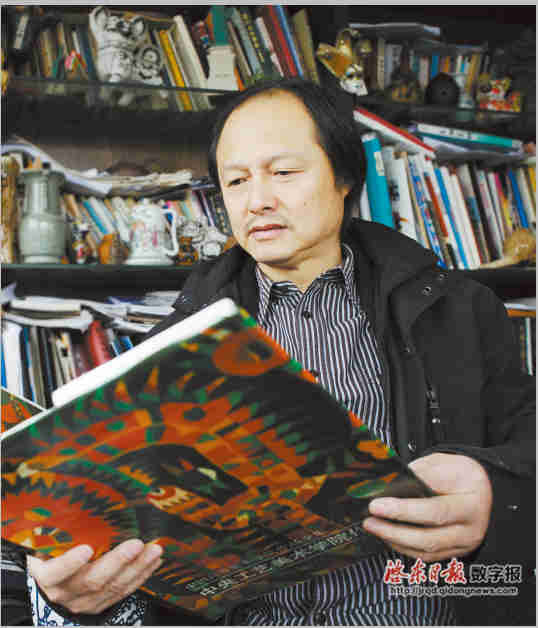

吴元新工作照

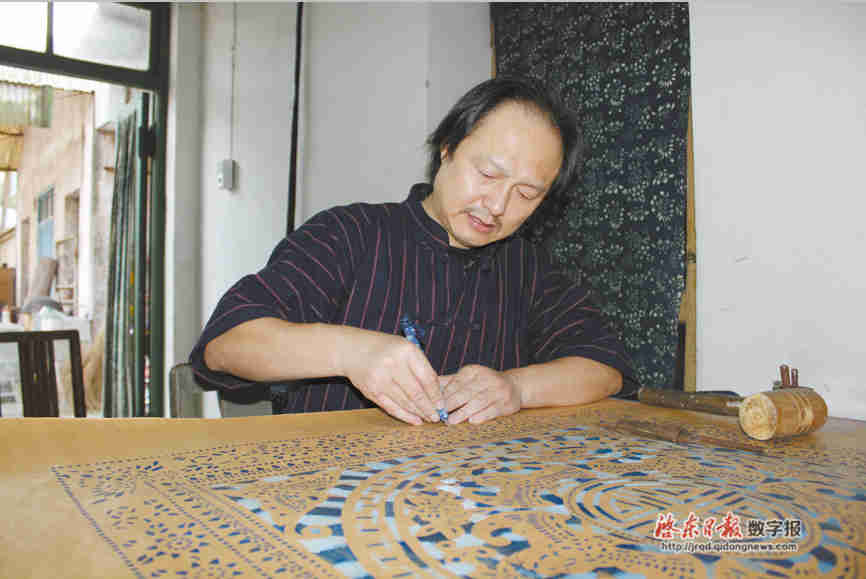

南通蓝印花布工艺流程——刻版

1977年吴元新在启东汇龙印染厂同印染师傅合影

南通蓝印花布博物馆

著名作家冯骥才为吴元新、吴灵姝题词“手承心承手,人传艺传人”

吴元新在上海博物馆作蓝印花布保护知识介绍

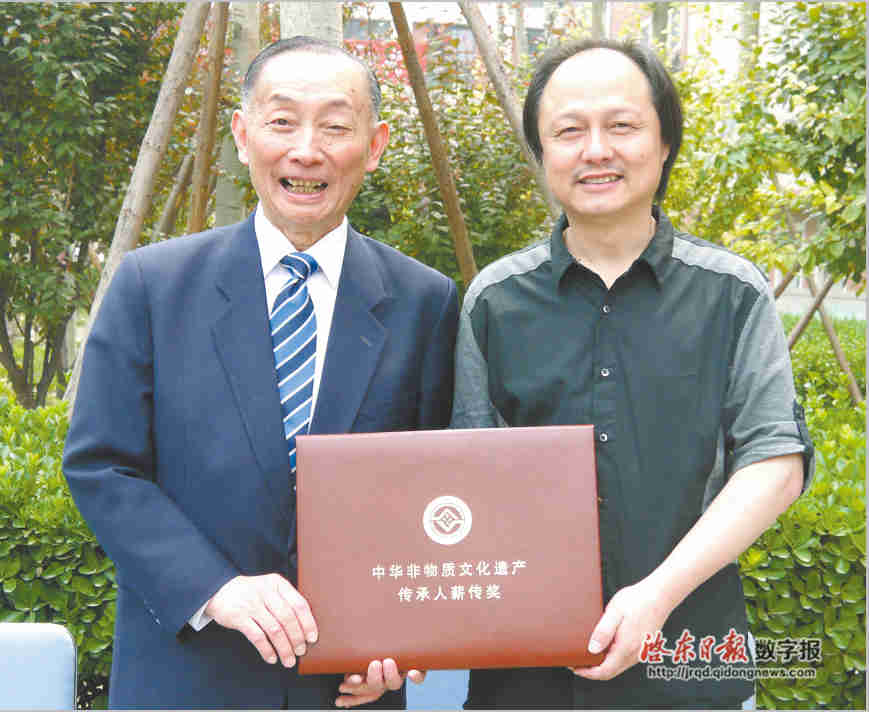

与京剧表演艺术家梅葆玖先生一道荣获全国首届非遗“薪传奖”

2009年10月著名导演胡玫来馆参观考察