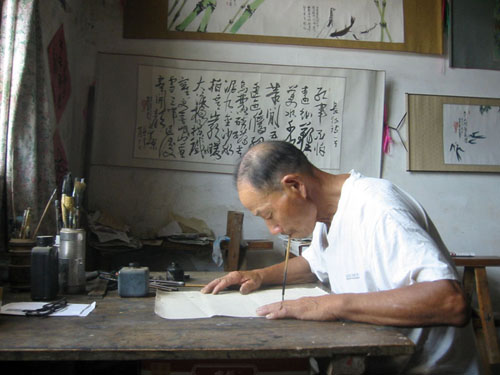

丁维康,男,64岁,家住王鲍镇中施村。他从小自学绘画,善于在劳动与生活中发掘创作素材,创作了一幅幅情趣盎然、乡土气息浓郁的作品。近年来,他又练成了口笔作画的本领。他的作品曾在日本、新加坡、韩国等国家展出,有200余幅作品被国内外多家美术馆、艺术馆收藏。

“与绘画结缘得从小时候的一堂美术课说起。”丁维康回忆说。1956年,上小学五年级的丁维康在美术课上临摹了一幅北斗七星的画,闪亮的小星星惟妙惟肖,老师给他的画打了全班最高分。从此,丁维康对绘画情有独钟。

田埂边、沟河旁、草垛上都成了丁维康最好的写生场地。放学回家后,拿着枝条在地上画身边的一草一木、一禽一鸟是他最开心的时候。1960年,17岁的丁维康报考了南京师范学院美术系,但名落孙山。因为家境贫寒,丁维康最终放弃了继续求学的梦想。但生活的艰辛并没有阻挡丁维康对绘画艺术的执着追求。他购买了大量的书法、绘画类书籍,干完农活之余,他便如饥似渴地畅游在油墨飘香的书画世界里。贫穷的庄稼汉学书画,不是一件简单的事情。购买笔墨、纸张、颜料、画谱……家里常常因为丁维康的“奢侈”爱好而入不敷出。为了争取更多的学画费用,丁维康想方设法多挣钱。邻居们农活忙不过来他就去做帮工;家养的鸡生下的蛋自己舍不得吃,拿到集市上换钱;农闲时还用自行车载客赚钱……“人穷志不穷,台面当纸用;手当笔来使,水作墨来弄;常年不放松,终有日见功。”在丁维康家,记者见到了他自己创作的励志诗。

丁维康善于观察和捕捉生活中的细节,他的画透露出朴实、自然的美。1993年,丁维康第一次参加了在四川自贡举行的书画比赛,并获了奖。“拿到荣誉证书时,我心里比喝了蜜还甜!”丁维康开心地说。

正当丁维康的绘画技艺渐入佳境时,不幸悄悄来临:丁维康的双手患上了关节炎。原本在手中游刃有余的画笔不再听从他的使唤,丁维康沮丧不已。此时,远在山东的画友张子勤写信来邀请他加入世界书画家协会。“我的手不行了,恐怕再也不能提笔画画了……”丁维康在回信中诉说着自己心中的苦闷。“你可以试着练口笔啊!”张子勤回信点拨他。对啊!手不行了,还可以用嘴作画嘛!丁维康豁然开朗。

为了尽快地掌握口笔作画的要领,丁维康没日没夜地练习。口衔画笔后,由于他眼睛离桌面距离太近,作画时,眼睛常常不断流泪。“只要能继续画画,再大的困难我都能克服。”丁维康执着地说。功夫不负有心人。经过3年的苦练,这个地道的庄稼汉靠顽强的毅力,终于练成了口笔作画的本领,并在国内口笔书画比赛中屡屡获奖。记者在他家看到,一张张镶嵌在玻璃相框内的获奖证书排满了整个墙面。“还有好多证书没有挂起来呢!”丁维康自豪地告诉记者。

丁维康对画画孜孜不倦的追求,常常引来旁人的不解。几十年来,家中的积蓄几乎全部用在了他的书画事业上。年过花甲的妻子倪诗菊为了增加家庭收入至今还在镇上的一家玩具厂打工。“捧着这些获奖证书就能当饭吃啦?”倪诗菊时常嗔怪道。周围邻居也常劝他:年纪这么大了,辛辛苦苦攒下的钱用来改善生活岂不更好!丁维康却不以为然,依旧沉浸在自己的书画世界中乐此不疲。

“为自己写下一页历史,用生命去完成理想,让人生更显光彩。”丁维康指着挂在门檐边的一幅字,踌躇满志地说,“这是我的座右铭,不管生活多么艰辛,我都不会放弃画笔。我还有一个最大的梦想,就是把自己的作品挂到北京人民大会堂。” 张瑷玲