东方大港 朱建辉水粉画

江苏启东吕四港经济开发区成立于1996年,2003年升格为省级经济开发区。园区位于千年古镇吕四,因著名的吕四渔港而闻名中外。开发区总规划面积210平方公里,其中陆上面积150平方公里。区内吕四港地处长江入海口,三面环水,形似半岛,集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身,是出江入海的重要门户,是上海一小时经济圈内唯一的深水海港。

近年来,随着江苏沿海开发战略的深入推进,吕四港开发进程明显加快。吕四港建港条件、功能定位、产业定位、总体规划、渔港经济等五大基础研究工作先后完成,《南通港吕四港区总体规划》、《启海港区总体规划》获批,《启东沿海地区发展战略规划》、《吕四港发展规划》研究已经完成。

依据港口开发模式的创新和对港口功能清晰、务实的定位,结合国家对沿海开发的产业政策导向,吕四港经济开发区确立了近期需重点培育发展的石化新材料、装备制造、能源三大主导产业和临港工业、现代物流相结合的中远期产业发展战略,并重点规划了吕四临港产业区的布局。吕四临港产业区围绕专业型园区的建设进行空间布局,规划形成以环抱式港池为核心,以沿海快速路为廊道布局的5大产业功能区。

目前,吕四港区一类口岸开放获批;吕四港航道正式通航,两个5万吨级综合海运码头投入使用;港区主体工程环抱式港围堤工程、一期造陆工程、防沙导流堤工程已竣工验收,进港支航道和东港池疏浚已经完成;石化新材料产业园区基础设施建设初步完成;吕四渔港经济区区域建设用海获批,围堤工程、吹沙成陆工程及两闸外迁工程竣工,新渔港码头启用。大唐吕四港电厂一期四台机组并网发电,2014年销售额达47亿元。华峰工业园项目、广汇能源综合物流基地项目、东凌粮油项目、卓达新材料项目(一期)先后签约落户,正在加紧建设。

吕四港经济开发区将抓住江苏沿海大开发和长三角一体化的战略机遇,发挥区位、港口、土地、渔业等组合优势,发展成为江苏沿海重要的重化工业基地,上海北翼工业拓展区,长三角地区大宗物资运输系统的组成部分和大型石化物流基地,集工业、物流、商贸、渔业、旅游等多种功能为一体的综合产业区。

吕四,壮阔豪迈的舞台

钱周全

一切都缘于这片辽远壮阔的海

这里的人们天生拥有着豪迈的气概

宽阔的胸怀

声声渔号 阵阵船笛

打渔织网 劈波斩浪

每一样与生产生活相关的劳动场景都是那样雄放

都可堪比这 辽阔的海

是渔号的高亢嘹亮

摒弃了寸土寸步的短浅

是无边无际的海面

引领着吕四远瞩高瞻 大步向前

今天吕四的赶海

有着进京赶考、一定乾坤的胆略

以万米长堤挡风浪

用亿方沙泥填疆场

目标直指大港

那里将平地而起

一座与浪花齐舞的城市

长10公里、宽3公里

面积30平方公里、未来会更倍增的新土

已在海边隆起

大创意拒绝零打碎敲 小步慢趋

大手笔崇尚想象的飞羽

大气魄就是要有敢叫河水倒流

日月换天的振聋发聩

所以才会有

海水中惊现的当年张謇挡浪墙

所以才会有

围垦吹填的先行者 大唐电厂

所以才会有如春笋拔节的

华峰超纤 新疆广汇

所以才会有直指大海巨龙般的钢铁栈桥

所以才会有蓝图铺展

蓄势待发的中心渔港

所以才会有泊位数千

蔚为壮观的环抱式港池

这是吕四开辟的沿海开发神迹——

每一项数据都在创造历史比肩世界

每一个创意都是充满张力却又铿锵掷地

吕四,正以令人惊讶的速度

使这一切幻景不断成真

大而精,华而实

这是属于吕四的时代

属于吕四的豪迈

吕四 以豪迈

铺就精彩未来

吕四挡浪墙怀古

龚雨时

风乍起,

吹绉一池春水。

立石如昨,

守候着残缺,

排列着坚毅。

荒芜连起衰草,

沙围一碧明镜。

阳光下,

唯白云日复一日,

不知自何处来,

往何处去?

又是暮雨时分,

我依然找不见你。

谁人,

在空旷处徘徊,

谁人,

又于轻雾中迷离?

月色轻轻地晃过。

那片帆,

已在寂静里去得遥远。

桑田一望无际,

不断滋长,

不断曼延。

沿时光慢慢向前,

百年的记忆里,

依旧风起云涌,

巨浪滔天,

万里汪洋千堆雪,

咆哮白玉,

瞬时破璧。

吕四,海风在雕刻着时光

马国福

十番锣鼓威风凛凛

潮起潮落 如一本蓝色封面的册页

打开又合上 合上又打开

吕四,海风在雕刻着时光

在南黄海的平面上升起光荣和梦想

裁一方海水作风的衣裳

捉一尾小鱼当美的注脚

苍穹下 鱼虾个个是能工巧匠

它们成熟的笔画在海面勾勒一副水墨国画

沙地上 祖先的脚印

抚慰曾经的风霜

握着缆绳 我们攥紧梦想

划呀 划呀 父亲们

一缕炊烟深处母亲笑脸如花

她说消失在远方的涟漪里藏着幸福的金矿

在海浪中呐喊

到芦苇荡种下眷恋

青叶上的露水给南黄海挂上水晶项链

碧波深处的浪花扩展爱的光圈

南襟长江扬起的玉臂

北负沧海敞开的心扉

东望扶桑 每一次深情的回眸

都是鲜美的回忆

西连通泰 24节气里起伏的全是一生的热爱

水背着大桥过江

每一块水乳交融的砖块

都是一页写给沙地的情书

吕四,海风在雕刻着柔软时光……

沙上有梦

孙剑

1

车子在宽阔的大路向着环抱式港式的堤岸开始颠簸,仿佛历史和现实交相错落。天高云淡,风一阵接一阵,左边是滩地,右边是滩地,蔓延,辽阔,也魄荡,不去看远处的海,便可想象那滩地的辽阔,沙如雪,缤纷四野,几乎不存一点绿色,色泽里泼满的是黄,土黄,淡黄,那沙漠一般的滩地,在视觉里晃荡了好长一段时间,风也像是来自戈壁的朔风了。下车后才折回现实,再看堤外的海,便有了璀璨,莫不是海市蜃楼?在脚下欢歌,在视线里扩展,仿佛遇到了贴心的知己,我们趋之若鹜,那无际的浩淼,那隐形其中的奥秘,盛唐的典籍里,可有那一首塞上之曲,韵致里落满吕洞宾的传说,长风里有十番锣鼓的声响?

我们在千年古镇吕四,传说八仙之一的吕洞宾曾四次云游此地而得名。那海,水光如鳞,迷蒙飘渺。

2

意像里有蓝,深蓝,淡蓝,紫蓝,是港城梦的天籁。

“吕四港者,将夹于扬子江北端处,建立渔港也。”民国初年,孙中山先生在《建国方略》中提出了吕四建立港口的设想。但在斗转的光阴里,梦想总遥遥不及。一座城或一个镇在向前行进的时候,总有古今的矛盾冲撞,总有现实的形形色色的羁绊,吕四也是。守旧,意味着脚步蹒跚,前卫又恐怕和历史出现断层。于是,传说依旧在时光里传说。

但历史需要纵向回望,也需要横向成长。

挪威的卑尔根、秘鲁的卡亚俄,中国的沈家门……这些大港在吕四面前是多么具有召唤力和诱惑啊?从“茅屋绕白沙”的小渔港,到“万条渔船一港收”难道真的有不可逾越的鸿沟?

吕四,需要在历史前行中进行落子布局。

东方大港——高等级环抱式港区,如今已见峥嵘。

那璀璨的蓝,风生水起。

3

再去说那些沙。那片滩地注定要有凤凰涅槃的新生气息了。

围垦的第一步是沿海筑堤,把可开发利用的那些滩地围在堤内,不再受海潮上涨的侵害。向导说,修筑这堤岸,一车又一车的泥土堆上去,一忽儿又被海水冲走了,合拢很是下了功夫。眼前的滩地是日后的后备土地。

那沙里分明有黄金,有珍珠。

港口物流、海洋渔业、生活配套……临港新城正崛起。

近代历史上著名的围垦开发,应该追溯到二十世纪初年张謇筹办通海垦牧公司了。在大清王朝的最后一轮弧线里,挡浪墙曾用光芒照过吕四。

途中正好经过挡浪长墙,由张謇出资,荷兰水利工程师指导,历经10年修筑而成的挡浪大墙,远远望去像修筑在海上的长城,当年就是这道坚固的屏障,把狂潮恶浪拒之于堤坝之外。如今挡浪墙虽已垮塌,只剩下寥寥数根石柱,但雄姿犹存。

围海造田,向大海延伸希望。

吕祖文化,海洋文化,古朴内敛,自由奔放,注定在这里水乳交融。

4

记住一些人。

在南黄海的风里,在这一望无垠的滩地上,这里本一片荒芜,神秘、辽远、寂静,他,他们,虽然没有吟唱“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖”,但他们是当代的行吟诗人,大风起兮,云飞扬,他们在这里一守就是多年。记住这些带着激情与深沉,为这一片滩地流血流汗的人们。

他们就是戈壁上的白杨。他们理应和吕四的传说、吕四的号子……写入历史的丰碑。

安静的渔港 陈卫摄

吕四“泥盐”

钱周全

没到吕四盐场实地踏勘前,受百度搜索及课本知识的影响,脑海中对盐场的概念大致是:一条引进海水的沟渠,然后是大片用于蒸发的场地,然后是海水结晶成盐。

其实吕四盐场不是这么回事。

在吕四边防村的盐场上,我们没有看到引进的海水,只看到了几块平整的泥地,直径有两三米的不知何用的松散泥土圈;窄而细、不起眼的小水渠。

芦苇,细小而干瘦;偶尔还有一些枝叶有些肥但同样十分矮小的水草(后经查为海虫草)倔强在生长在这里。这与我的想象推理一致:咸的缘故。多少年来启东的土特产,如小辣椒、小蚕豆、白扁豆、小山羊、乌秋蟹、小龙虾,样样都以“小”闻名天下。究其原因,就是水咸的问题。既然这里是盐场,植物长得特别瘦小完全在情理之中。

那为什么没有晒盐的原料——海水呢?是不是这片盐场已经完全废弃?

吕四港镇边防村17组、64岁的老盐工韩晓涛的答案令我们吃惊不小:这片盐场已生产一百多年,现在还在正常生产!

“那海水在哪儿呢?”我们不解地问。

“我们不用海水晒盐。”韩师傅的回答更让我们惊奇,“这里的盐是从泥里晒出来的。”

“泥?哪里的泥?”

“就是这些泥啊。”韩师傅环顾四周,指着那直径两三米、厚不过一寸的松泥说道。

“就这么一点点泥能晒出多少盐啊?”

“你别小看这些泥,这些泥啊是祖上传下来的,已经产盐了一百多年,少说也产了几万几十万吨了。”韩师傅的话越来越让人惊讶。

随着韩师傅的进一步讲解,我们渐渐弄明白了怎么回事。原来,这里的盐确实不是从海水中提取的。是聪明的祖先发现了这地下蕴藏了无穷无尽的盐矿,并在实践中摸索出用泥吸盐的办法。那些看起来特别平整的土地,就是吸盐的场地。采盐的过程,就是先采土,用平铲刮取面上的那层泥土,堆放到那圆形的集盐面上,然用水浇淋,卤水就会集中在旁边的小缸里。再将卤水摊开放在艳阳下暴晒,即可得到食盐。

一个取盐周期完成后,经退盐的泥复撒泥地,隔日便又可取盐。周而复始,食盐取之不尽、晒之不竭。

这个宛如神话的取盐过程,听得我们大呼过瘾。为了证实这一切,韩师傅又拿来平铲,现场讲演取土、取卤、取盐的过程。并从家里拿出晒出的食盐成品,让大家品尝。

但见那食盐色泽晶白,粗细如米粒。取之一颗放在舌尖,又咸又鲜。问韩师傅:“就这一片地,一天能晒多少盐?一年能收多少盐?”

韩师傅的产量也是让我们惊异:艳阳天,一片地每天可产两三百斤的盐;按一年生产一百天算,也有一、二十吨的盐产量。如果再乘上这里曾经开采的一百多年,“盐”真的比这“泥”多多了。

算收入,每斤一块二左右,还真不少。韩师傅摇了摇头说,“这毕竟全是辛苦钱啊,每天天不亮就开始取土,到日落后取盐,再洒泥还地,够让人受的!”扳开他的手掌,果然,那上面布满了密密硬硬的茧。

也许是因为太苦,也许是因为这个工作不够体面,现在年轻一辈都不愿子承父业了,于是这片盐场日渐衰落、被人淡忘。但盐矿宝藏依然在,古老的泥中取盐的神奇智慧依然在,江海先民吃苦耐劳的精神光芒依然在。

土盐名片

樊祥成

吕四边防村土盐池作为一张天然如落叶、古朴如图腾的名片,又是这次采风景点,它给我的第一印象,就在这农历小雪的寒风中,踏着一条窄窄的石子便道,一步一步走向它的时候,除了纯朴、古朴之外,感觉再也没有特别之处。

这儿权且算个“景点”,然而它既没有明确的界址,也没有指示标识,没有导读图文,甚至没有一个与文化有关的汉字。这里只有纯天然的符号,比如厚实的矮芦花、肉质的无名草、自然延伸的小清溪,以及被这些活生生的符号点缀着的平地之上那些方方圆圆、规规矩矩、高低错落的浅盆式土盐池。只是这些土盐池看起来似乎特平静、很低调,其处境形态甚至显得苍凉,也因此隐藏三分神秘,让人觉着总算有风可采。

村里老彭陪着一名盐工应约来到现场,他们一个拿着一把锹,一个捧着一碗盐,给我们讲解晾土、冲水、制卤、晒盐的简要流程。那3米多直径、10多公分深度的圆池底下,竟然铺设了多层稻草与竹筒导管,卤水就是通过它们的过滤后流向一侧的两个卤井的。大约3×8米的方池是晒卤成盐的地方,同圆池同样深浅。方池、圆池有着与各自形状、大小相同的“兄弟姐妹”,组成高低搭配的工序层次。只是方池看来没有多少地下千秋,养护使用方面却是比较娇贵。在隆冬来临之前,必须认真检查方池床底胶膜的完好情况,留有少许卤水,然后用稍厚的无纺布铺在上面,以便安全过冬。这种黑色胶膜目前只能去苏州才能买到,售价也贵,铺上这层湿布就能对底部加以保护,方能延长胶膜的使用寿命。因此,相比于圆形过滤池,方形晒池的成本不菲。

土盐虽土,工序、技术却很有讲究,把每个看似简单的操作做好,才能晒出好盐。你看那一碗白花花的劳动成果,我吃了60多年咸盐,第一次见到这样洁白纯正、均匀可爱的方盐晶体,那才叫精品!细细品尝,其味柔和,咸中微鲜,有种类似不带任何调味的清蒸吕四带鱼的口感。食用这样的土盐,想象中应当是低钠、含碘,或是含有某些微量元素,也未可知。然而可以确定的是,这种土盐是大自然赐予当地劳动人民的礼物,服水土、无公害、原生态。它与二十世纪中期启东沙地人普遍食用的粗盐相比,无论晶体形状、色泽滋味,均不可同日而语。根据老彭以及说话之间到场的、打着毛衣拉家常的大嫂介绍,他们这儿老三甲地段的人家,老老小小就一直食用这种土盐,从来不买盐。这确实是匪夷所思的一种生态现象。我想,如果有那么一个专业的研究机构能够进行定点跟踪调查的话,一定能够探索发现其中的奥妙所在。

现在我想,“耳听为虚”也好,“眼见为实”也好,在虚实面前我不得不承认:走过450多年历程的吕四古镇除了有“八仙过海各显神通”传说的地名名片,有张謇“八堤三闸”、“蓼角挡浪”的拓荒文化名片,还留下这样一张古老、真实的渔盐文化名片。相比盐池毗邻30平方公里环抱式港池的恢宏、大唐电厂500 KV规模烟道的伟岸,边防盐池似乎显得太简单、太渺小,但它用自己独特的古朴与丰厚告诉我们:“我就是我。”

丰收渔港 黄允斐摄

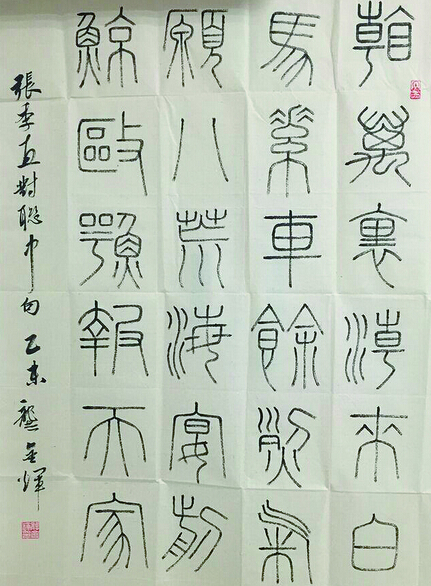

书法 龚金辉

织网渔家女 徐昕摄