本报记者 龚圣云 徐嘉晨 吉浩宇

近日,一件《喜鹊登枝》的木刻作品在中国紫檀博物馆展出。“简直不可思议!”国家一级演员、中国紫檀博物馆副馆长迟重瑞端详着这幅作品连连赞叹,他没想到这个作品竟出自一名县城的“85后”手艺人。作为作者的施冬冬站在一旁,激动不已。

班里唯一的优秀学员

今年10月初,启东传统榫卯结构手艺人施冬冬被录取为中国紫檀博物馆学员,接到通知后的他兴冲冲前往北京参加培训。“此次培训全国只录取10人,只有我来自县城。”施冬冬告诉记者,中国紫檀博物馆是同类世界规模最大、藏品最多的艺术博物馆,他早已心向往之。

一块方形的香樟木上“长”出半立体的枝叶和喜鹊,简洁而不失灵动,这是施冬冬的学员作品。为期28天的培训,时间虽短,但施冬冬展示的榫卯手艺,让老师和同期的学员们都为之折服,最终他成为班里唯一一名优秀学员,为此次培训画上完美句号。

培训期间,中国工艺美术馆、国家博物馆、北京观复博物馆、中国考古博物馆……施冬冬走近更多的明清建筑进行研究学习,每一道梁柱、每个位置的雕刻……施冬冬沉浸于古人的建筑智慧,为之着迷,“榫卯结构属于非物质文化遗产,希望能更好地传承老祖宗的这份手艺。”

20多年的“老师傅”

趁着冬日暖阳,记者来到位于寅阳镇的启东冬创室内家居,目之所及,一件件纹路自然、古朴典雅的木质家具整齐排列。在启东,像施冬冬这样年轻的木匠屈指可数,1985年出生的他,在这行干了25年,俨然是个“老师傅”。

施冬冬出生于木匠世家,可以说是闻着木香味长大的。在父辈的耳濡目染下,施冬冬渐渐与卯榫产生共鸣。2000年,初中毕业的他来到小姨父的红木家具厂干起了学徒,那年他才15岁。初到厂里时只能做一些简单的活,从选材到划线、开榫到打眼、雕花到组装、打磨到烫蜡,这些动作被施冬冬重复了成千上万次,细微的技艺便镶嵌进他的骨髓里。“厂里的师傅来自全国各地,我几乎请教了每个师傅。”施冬冬笑着说,闲暇时自己也会研读经典著作和史料,一点点琢磨,吃透榫卯结构的奥妙。

学徒第3年,施冬冬终于迎来了试手活——缅甸花梨木的四门移门大衣柜。“这是当时工厂第一件移门的大衣柜。”施冬冬足足花了两个月的时间。通常很多学徒无法完成这种大件,施冬冬不但做成了,他的作品还成了厂里的第一件,可以说,施冬冬完成了从“木工”到“木匠”的蜕变。

在施冬冬看来,榫卯结构是我国木构技术史上的伟大发明。“有些事再不做,就来不及了!”为了能更好地呈现老祖宗的手艺,2018年,施冬冬成立了自己的工作室,复刻书上的各种明清家具,从设计、打样、出料、画线、锯榫、凿眼、刨线等诸多繁杂的工序,全都是自己摸着石头过河,更能单人单独完成家具制造整套技艺……凭着一丝不苟的态度和过硬的手艺,施冬冬渐渐闯出了名气,许多人慕名而来找他定制家具。

“榫卯结构的魅力是环环相扣,木头不像铁钉,时间长了会生锈松动,榫和卯连在一起,时间长了,两块木头浑然一体,用上百八十年都没问题。”木工活又脏又累,施冬冬却干得饶有趣味,浸润在这行20多年,双手布满老茧,手指还曾不小心被刨刀切断……这些“伤痛”是他一路走来留下的印记,“做木匠哪能不受伤的!”

一件件“限量版嫁妆”

施冬冬会用铜印在自己的作品上烙上“木匠冬冬”的标识,表明自己的“匠人”身份。在他的工作室有许多新奇的玩意儿:榫卯发簪、木质刺绣包……“想要更好地发展传统木工,除了对传统技艺的坚守和保留之外,也要创新一些东西,让它融入老百姓的生活。”施冬冬介绍。

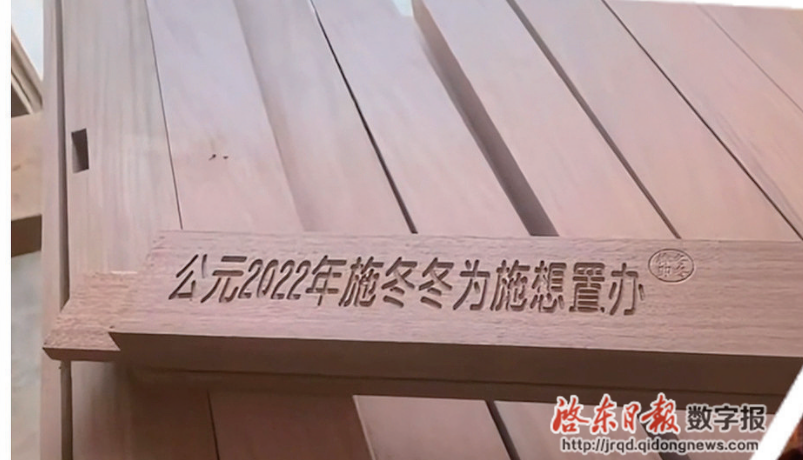

翻开他的朋友圈,可以看到他为女儿陆续打造的“限量版嫁妆”——红木家具。“在我女儿出生那一刻就有这个想法了。”施冬冬把对女儿的疼爱融入到他的每一寸红木中,“现在女儿14岁,衣橱、床、衣柜等大多都做好了。”施冬冬平时沉浸在自己的一方天地里,缺少了对女儿的关心,不知道还能为女儿做些什么,希望用自己的手艺给她打点嫁妆。

“他做的每一件家具都像在做一件工艺品。”施冬冬的好友陈怡桦如此评价,“我家里的婴儿床、官帽椅、茶桌等都是出自冬冬的手,既精美又实用。”

在施冬冬看来,每一件作品都浸润着时光之美和手工温度,“被客户取走的瞬间会产生一种强烈的分离感,而当开始制作新作品时,一股莫名的兴奋情绪又开始蔓延。”经过20多年的打磨,施冬冬的木工手艺日趋完美,他希望更多的木匠能将这一非遗技艺一代接一代地传承下去,让它继续绽放光彩。